回歸務實的臺北電腦展與愈發迷惘的未來 PC 產業

2025-05-28 18:39:13

在被 VR 和智能汽車的狂潮洗禮過後,今年的臺北電腦展終於回歸了它本來的務實本色。作為一個以 PC 產品為主的展會,臺北電腦展一度被作為引領 PC 行業發展的前沿展會,這一年流行什麼、下一年會出現什麼,全部都會在這個展會上與大家見面。但今天的它還會如此嗎?

本次臺北電腦展的行程一共有 6 天,大部分活動和新品在展會前兩天全部釋放出來,今年的重頭戲來自兩家公司:臺北的地頭蛇華碩和 PC 領域當之無愧的龍頭 Intel。

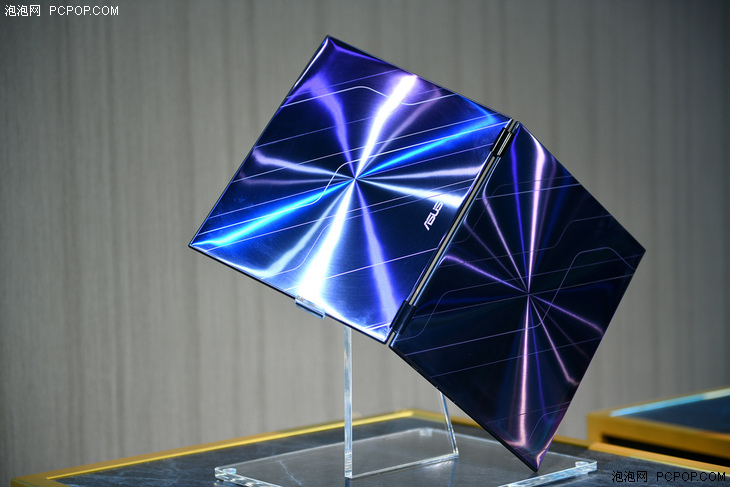

華碩連續兩天發布會推出了三款驚豔世人的產品,足以引領遊戲手機行業發展的 ROG PHONE,獨具創新精神的 ZenBook X Pro 以及任何人都沒有想到的 PROJECT PRECOG。

這三款產品的問世伴隨著質疑與讚美,質疑的聲音最終都會回到一個結論:這樣的設計不是消費者需要的設計。這一點是否正確的事情只能留給市場檢驗,我們看到的是華碩本次帶來的這三款產品確實是設計完整的、有著深度思考的產品,它符合大部分人的審美口味,每一款產品的每一個創新點都讓人感覺到舒適,無論我是否用得到這些創新,至少我不反感它。

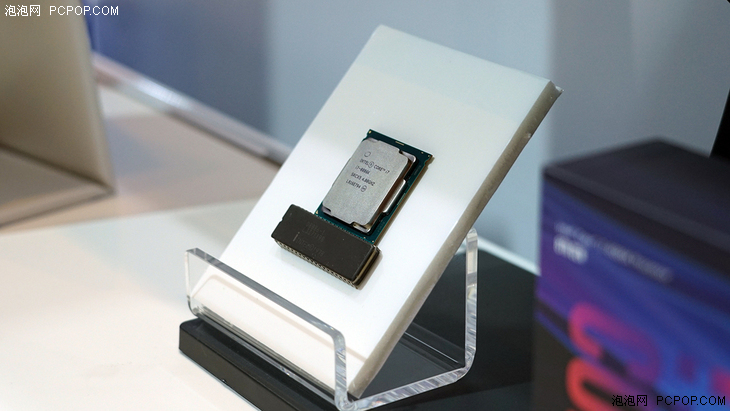

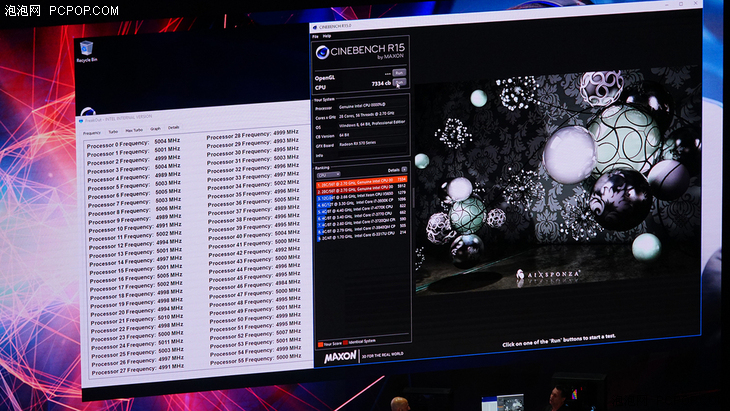

至於 Intel 更是務實的不得了,你能想像被譽為「牙膏廠」的 Intel 這一次發布的 i7-8086K 默認頻率範圍從 4.0GHz 到 5.0GHz,足足比 i7-8700K 的 3.7-4.7GHz 高了 0.3 GHz,這在過去的幾年間是換代升級都很難出現的事情。

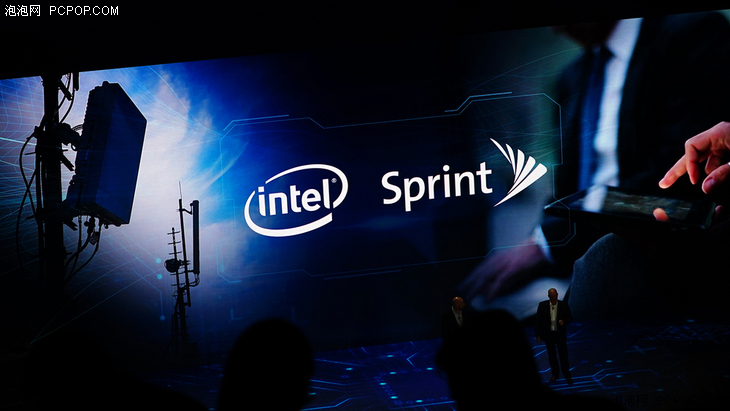

為了狙擊高通平臺的 PC,Intel 在各個地區聯合運營商做實時在線的晶片,聯合屏幕廠商做降低屏幕功耗的技術,直接對標高通平臺長續航、實時聯網兩個最重要的特性。

華碩+ Intel 可能就是 PC 市場的半壁江山了,從他們身上我們看到的創新和務實也承擔了臺北本周一大半的關注度。

然而本次的臺北電腦展並不令我感到開心。

一個活躍的、能夠保持健康發展的行業勢必是百花齊放的,一個吸引人的展會也勢必不只是一兩家公司的主舞臺,這一次的臺北電腦展沒有做到。

高通在這期間發布了面向 PC 的驍龍 850 晶片,實際上是基於驍龍 845 而來的產品,AMD 的 7nm 技術也要到 2019 年才能看到實際的產品。

位於臺北 101 大廈附近的世貿展館在過去幾年一直都不是 PC 愛好者的聚集地,這裡主要展出的產品是各種各樣的手機配件、路由器、周邊外設產品等。前年來到這裡時,雖然觀眾數量不及南崗展覽館,但是也是人頭攢動,有著多樣化的活動,每個展位品牌商的臉上是有笑容的。

而今年,世貿館裡面的品牌商可能會比觀眾還要多,產品同質化嚴重,逛完一館和三館花了不到半個小時,就連世貿館一直以來的扛把子技嘉的展位都變小了很多,除了 AERO 15 之外,再沒有能吸引大家目光的產品。

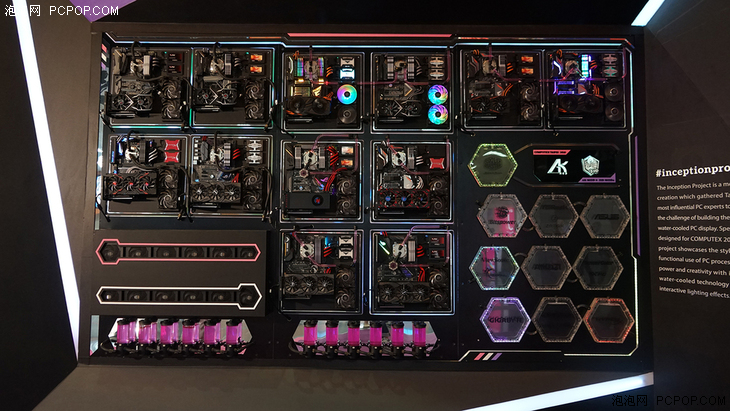

目光回到南港,RGB 是絕大部分 DIY 廠商的主要關鍵字,主辦方甚至在正門口放了一面 RGB 牆。

誠然 RGB 代表了過去幾年間 DIY 硬體發展不可避免的元素,可是燈光遲早有看膩的一天,入門門檻低、同質化嚴重、未來幾乎不可能再有創新就是 DIY 硬體上 RGB 元素的現狀。

另外一個關鍵字是礦機。

區塊鏈技術是今年臺北電腦展的五大主題之一,反應到產品上,我在南港看到的只有礦機,這個讓無數玩家痛恨的產品。

區塊鏈到現在為止,造福了大眾的只有數字貨幣,它真正給人類帶來了什麼價值呢?去中心化在哪些場景中更有意義呢?這些問題我並沒有想清楚。

但是在過去的一年間,無數大公司成立專門的區塊鏈項目組,力圖在區塊鏈技術上實現彎道超車。然而,你看到了什麼造福人類的產品嗎?

倒是數字貨幣兇猛的漲勢讓很多人前赴後繼地加入到這個陣營當中,比特幣讓一部分人富了起來,也讓很多人賠了不少錢,有人選擇投資礦機挖幣,抱著幾車顯卡在冬天和夏天往返南北。有人選擇自建貨幣體系,與其當韭菜,不如收韭菜。

就這樣,各種各樣的新幣種和各種各樣的礦機成了無數人的新事業。

南港展覽館有成套的礦機解決方案,有專門針對礦機推出的機箱電源散熱器,這些產品的樣子,就好像是養殖場裡面專門用來下蛋的雞。

最令我剛到痛心的是,已經有傳統顯卡廠商把礦機作為自己的主打產品擺在了南港展覽館。當然實際上幾乎所有顯卡品牌在挖礦行業都賺了一大筆,但是大部分廠商選擇閉嘴,悶聲不僅能發大財,悶聲還能讓消費者不討厭這些廠商。大家對這件事也不要太在意,商業社會,本來就是逐利。

人工智慧不可避免地成為今年臺北電腦的主要話題,但是 PC 該怎麼和 AI 結合呢?

首先要理解一件事情,AI 的關鍵在於機器的自主學習和進化,通過對大量數據的分析來獲得相應的能力,AlphaGo 如此,自動駕駛如此,小娜小冰也是如此。僅僅依靠一段「if...else...」程序就能夠實現的功能不是 AI,最多叫智能場景。

華碩在臺北發布了 PROJECT PRECOG 就號稱是一款 AI 筆記本,但是它所實現的功能也無非就是通過機器的形態判斷用戶的使用場景,從而調整更適合的運行狀態,某種程度上來說,這是智能,但這種智能和 Intel 酷睿處理器此前一直以來宣稱的「智能」是一樣的:通過負載、傳感器信息及時調整運行狀態。

那麼 PC 上真正的 AI 該是怎樣的呢?

很遺憾,在本次臺北電腦展上,沒有人能夠給我們明確的答案,但是 Intel 宣布了 PC 人工智慧開發者計劃(AI on PC Developer Program),號召廣大的開發者來為 PC 的 AI 添磚加瓦,帶來實用、富有創新精神的 AI。

未來-仍然無可替代,但創新愈發艱難除了 AI 之外,本次電腦展在技術層面並沒有讓我感到驚豔,而在產品上,除了玩家國度的 ROG PHONE 和 PROJECT PRECOG,也沒有其它令我印象特別深刻的創新產品。

此外還有一些具備一定亮點的產品比如芝奇新的幻光戟、威剛的油冷內存、各家的 RGB SSD、RGB 電源線等等,這些產品均是基於成熟產品的小幅升級,它們具備一定的創新,但是沒有革命性的變化。

PC 已死的論調短期內應該不會重提,至少在生產力和電子競技兩個方面上,PC 仍然是無可取代的設備,無論 AI 多麼成熟,這兩個方面必然長存。

那麼未來是怎樣的呢?

相比去年,ComputeX 至少有了更多令人眼前一亮的產品,但前景並不樂觀,這個曾經能夠代表 PC 產業發展方向的展會已經逐漸失去了它的本來意義,甚至一直以來幾乎沒有缺席過的美國廠商戴爾這一次都沒有以 DELL 名義舉辦的發布活動,惠普、聯想這種幾乎從來不參加 ComputeX 的 PC 公司這一次也照例缺席。

而與之相對應的,這些傳統的 PC 廠商幾乎從來不會錯過 ChinaJoy,PC、尤其是遊戲 PC 的發展已經完成了從設備導向到應用導向的轉變,產品同質化、晶片性能大幅度提升是造成這種改變的兩個最主要原因。

消費者購買 PC 設備並不是購買 PC 本身,而是購買 PC 能夠給用戶帶來的實用價值,產品同質化越嚴重,消費者越能夠意識到這個問題。

PC 已經難有創新,這是業界公認的事實,Intel Tcik-Tock 的升級步伐已經徹底被打破,顯卡的更新周期從早前的一年一到兩次延緩到兩年一次。對於用戶來說,PC 的未來仍然是光明的,晶片進步速度放緩和產品同質化現象會讓消費者不必為自己的選擇付出更多成本,一臺 PC 用上三五年甚至更久不是問題。

但是對於廠商來說,怎麼在這個已經成熟並且愈發殘酷的市場中更好地生存並且獲得消費者青睞是一個非常大的難題。

好消息是,Intel 和微軟仍然在堅持創新,從設備端,微軟 Surface 將會繼續為 OEM 廠商探路,用 Surface Studio、Surface Hub 這樣的產品給 PC 市場帶來新鮮血液;Intel 的 NUC 更是未來 PC 發展的終極形態之一,小主機、大顯示器一定是未來桌面電腦的非常好的形態。從技術端,Windows 10、Intel NPU、VPU 等等都在助力 PC 智能化,雖然前景還很模糊,但大勢所趨的人工智慧會是近兩年最大機會窗口。

總之,未來的交給未來吧。■

本文編輯:李佳輝

關注泡泡網,暢享科技生活。