不走尋常路:劍走偏鋒 「嫦娥四號」成功實現月球背面軟著陸

2025-05-03 10:13:24

1月3日消息,據央視新聞報導,今天上午10點26分,「嫦娥四號」探測器成功著陸在月球背面東經177.6度、南緯45.5度附近的預選著陸區,並通過「鵲橋」中繼星傳回了世界靠前張近距離拍攝的月背影像圖,揭開了古老月背的神秘面紗。

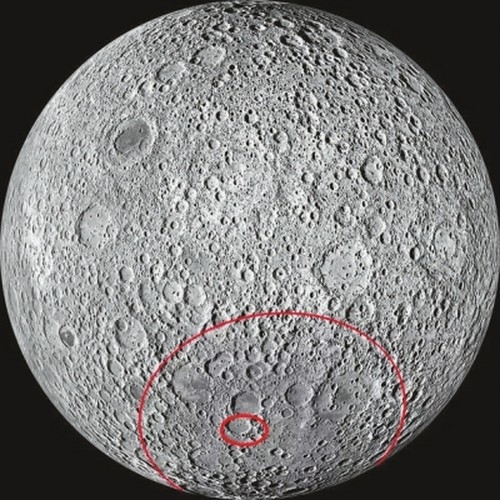

「嫦娥四號」落月探測器是2018年12月8日升空的,2018年12月12日進入月球軌道。經過20多天的太空飛行,「嫦娥四號」終於著陸於月球背面預選著陸區——月球南極-艾肯盆地內的馮·卡門撞擊坑,成為世界靠前個在月球背面軟著陸和巡視探測的太空飛行器。此次任務實現了人類探測器首次月背軟著陸,首次月背與地球的中繼通信,開啟了人類月球探測新篇章。

那麼,「嫦娥四號」為什麼要不走尋常路落到月球背面?落到月球背面有哪些困難?

「嫦娥四號」一路奔月宮

「嫦娥四號」整個飛行過程包括發射入軌段、地月轉移段、近月制動段、環月飛行段、環月降軌段、動力下降段,最終著陸到月面。期間,著陸器和巡視器組合體通過「鵲橋」月球中繼星與地面建立上下行通信鏈路。著陸成功後,著陸器將擇機完成巡視器釋放。著陸器、巡視器分別開展科學探測,並通過「鵲橋」將數據傳回地球。

月球背面著陸意義大

目前,全球已進行過130多次探月活動,包括用探測器撞擊過月球背面,但是從來沒有一個探測器在月球背面進行軟著陸。

通過已發射的大量繞月探測器了解到,月球背面是不同於月球正面的地質構造,多「山」多「谷」,所以對研究月球和地球的早期歷史具有重要價值。地球上經歷了多次滄海桑田,早期地質歷史的痕跡早已消失殆盡,只能寄望於從月球上仍保存完好的地質記錄中挖掘地球的早期歷史。因此,對月球背面開展形貌、物質組成、月壤和月表淺層結構的就位與巡視綜合探測,可促進對月球早期演化歷史的新認知,對研究地球的早期歷史也有重要價值。

此外,由於被地球潮汐鎖定、月球的自轉與公轉周期相同等原因,在地球上永遠看不到月球的背面,只有約59%的月面能被地球觀測到。所以對天文學研究而言,月球背面是一片難得的寧靜之地。接收遙遠天體發出的射電輻射是研究天體的重要手段,稱為射電觀測。由於這些天體的距離遙遠,電磁信號十分微弱,所以在地球上,日常生產生活的電磁環境會對射電天文觀測產生顯著幹擾,因此天文學家一直希望找到一片完全寧靜的地區,監聽來自宇宙深處的微弱電磁信號。月球背面可屏蔽來自地球的各種無線電幹擾信號,因而在那裡能監測到地面和地球附近的太空無法分辨的電磁信號,研究恆星起源和星雲演化,有望取得重大天文學成果。

月背著陸「鵲橋」先行

由於在地球上永遠看不到月球的背面,所以在月球背面著陸的探測器不能直接和地球站進行無線電通信。因此,我國於2018年6月14日先把「鵲橋」月球中繼星送入地月拉格朗日2點(簡稱地月L2點)的軌道。在這個使命軌道上,「鵲橋」能同時看到地球和月球背面,並具備在1000米/秒高速在軌飛行中,速度控制精度誤差不大於0.02米/秒的超強本領,從而可為在月球背面著陸的「嫦娥四號」與地球站之間提供通信鏈路,傳輸測控通信信號和科學數據。

遵循工程技術上可行、科學上有特色的原則,「嫦娥四號」的著陸區選在月球背面南極-艾肯盆地內的馮·卡門撞擊坑內,這是因為該撞擊坑具有較高的科學探測價值,且地勢較為平坦,可以同時滿足科學和工程上的要求。對該撞擊坑的著陸和探測,能夠揭示月球形成和演化的一些關鍵問題,在月球科學研究中具有劃時代的意義。「嫦娥四號」將分析該地區的地表特徵和地下構造,為了解月球、地球、太陽系演化提供第一手線索。

「嫦娥四號」在月球背面馮·卡門撞擊坑完成軟著陸後,將進行太陽電池翼展開並充電、定向天線展開並指向地球和推進劑鈍化等一系列月面初始化工作。其巡視器與著陸器配合完成巡視器解鎖分離、轉移釋放、駛離等動作,巡視器到達月面。此後,在「鵲橋」月球中繼星的支持下,著陸器開展就位探測,巡視器按照任務整體規劃對探測點逐個進行科學探測,並把探測數據傳回地面。

適應新任務改進多多

「嫦娥四號」任務的工程目標主要有兩個:研製、發射月球中繼通信衛星,實現國際首次地月L2點的測控及中繼通信;研製、發射月球著陸器和巡視器,實現國際首次月球背面軟著陸和巡視探測。

其科學目標主要有三個:開展月球背面低頻射電天文觀測與研究;開展月球背面巡視區形貌、礦物組分及月表淺層結構探測與研究;試驗性開展月球背面中子輻射劑量、中性原子等月球環境探測研究。

「嫦娥四號」由著陸器和巡視器組成,但更換了部分科學載荷,其中最主要的特點是裝載了國際科學載荷。

「嫦娥四號」的著陸方式與工作狀態跟「嫦娥三號」也有很大區別,性能上有很大提升。月球背面的地形很複雜,隕石坑更多,大坑套小坑,地勢更陡峭,山峰林立,因此「嫦娥四號」要在這些凹凸不平的地方軟著陸,需要更準確的著陸精度。為了不撞到峭壁,「嫦娥四號」具備很高的自主導航和避障功能,以便自主尋找地勢相對平坦的地區進行著陸,採取近乎垂直的著陸方式。

此外,「嫦娥四號」將採取新的能源供給方式——同位素溫差發電與熱電綜合利用技術,以保證其度過寒冷漫長的月夜及正常開展探測工作,在國內首次實測月夜期間淺層月壤的溫度。

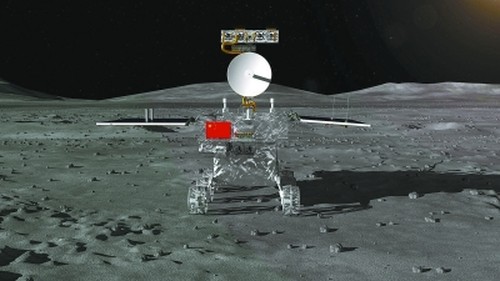

「嫦娥四號」的月球車是全球目前重量最小的月球車,但由於要首次在月球背面軟著陸和巡視,因此針對月球背面複雜的地形條件、中繼通信新的需求、極大的溫差和科學目標的實際需要等因素,對「嫦娥四號」月球車進行了適應性更改和有效載荷配置調整,在運動安全、能源供給、科學探測和測控通信等方面均做了特殊的設計。尤其在線路方面進行了設計改進和試驗驗證,使它更強大,既不怕極熱極冷的「廣寒宮」,又能完成更多新任務。

「嫦娥四號」任務完成後,我國將執行探月三期任務,發射「嫦娥五號」採樣返回器,它由上升器、著陸器、軌道器、返回器四個部分組成,將完成探月工程的重大跨越——帶回2千克月球樣品。

此後,我國探月工程將實施第四期工程,主要任務包括開展以機器人為代表的月球南北極探測,然後建立無人的月球科考站。最終,我國將實現載人登月的宏偉目標。

本文編輯:楊婷