被塔利班摧毀的巴米揚大佛的本來面目

2025-02-13 23:35:24

泡泡網資訊頻道3月14日 十年前的3月12日,守護巴米揚1500多年的兩尊巨大佛像最終被塔利班的炸藥徹底摧毀。儘管如此,對巴米揚大佛的研究並未就此終結。現在,對大佛殘存碎片的研究揭示了這兩座巨大雕像創造和外觀方面的更多細節,甚至包括它們本來的顏色。

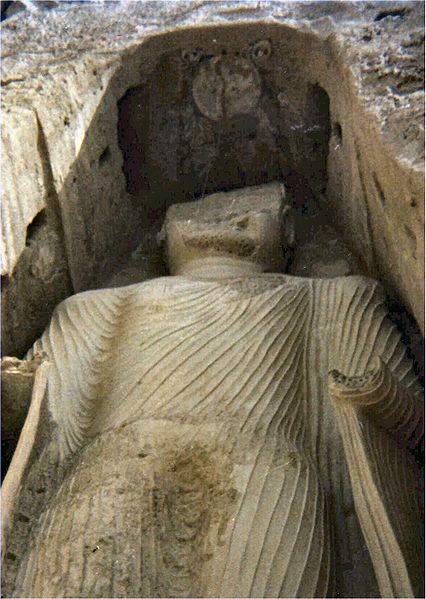

被毀之前的巴米揚大佛之一

當佛教開始從印度和巴基斯坦傳入中亞和中國的時候,巴米揚曾是一個重要的宗教融合地區。但儘管如此,要想確定這兩尊鑲嵌在砂巖峭壁中、分別高達38米和55米的巨大佛像的具體年代仍有不少困難。根據佛像的衣著,藝術史學家們長期以來都相信這兩尊佛像形成於公元3世紀左右。

然而,新的分析結果表明,這兩尊佛像實際形成的年代可能要再晚幾百年。通過對佛像碎片的黏土表面覆蓋的有機顏料進行大量光譜分析,研究人員發現38米的「小」佛像雕刻於公元544年到595年,而55米的「大」佛像則誕生於公元591年到公元644年。這些較晚近的時間也許表明巴米揚地區宗教融合的活躍時間要比學者們此前普遍認為的更加持久,甚至在公元7世紀伊斯蘭教來到阿富汗之後依然如此。

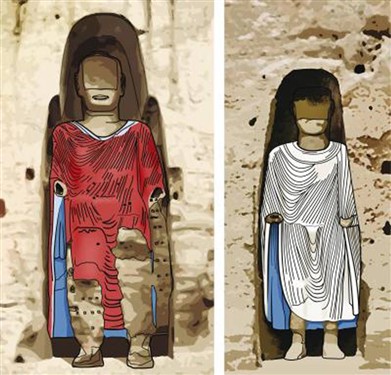

根據一位11世紀的旅行者的記述,包括中國的僧侶在內的很多探險家都將這兩座佛像描述為一尊繪成紅色、一尊繪成白色。但直到研究人員對大佛的遺蹟進行分析之前,人們都沒有確切的物質證據對此進行驗證。現在我們可以確定這兩尊佛像曾經擁有色彩豔麗的外觀,並且它們都曾經被多次上色。

藝術家的概念圖部分重現了公元6世紀大佛建成時的樣子

其中一尊佛像所穿的長袍曾經是粉色但後來被塗成橘紅色,並帶有淺藍色襯裡,而另外一尊佛像的長袍則是白色。研究者們同樣發現塑造這兩尊佛像的藝術技巧達到了「令人驚訝的程度」:儘管佛像本身是雕鑿巖石而形成,但佛像外面的長袍卻是用像瓷器一樣光滑的黏土製作,雕刻者們還用稻草、穀殼、動物發和石英等的混合物來對黏土進行保護和強化,並通過繩索來加固佛像底層的木樁。研究者認為,構成雕像的這些材料不僅經歷了1500年歷史的洗禮,甚至在某種程度上也逃過了炸藥的浩劫,這才讓我們最終有機會對巴米揚大佛進行更加本質的研究。

佛像被炸毀後,小塊的碎片如今被存放在巴米揚山谷的倉庫中,而大塊的殘骸依然散落在佛龕的底部,和其他殘骸一起被防水布所覆蓋。研究者已經對此提出了警告,稱這些暴露在空氣中的多孔砂巖有可能在未來幾年內化為齏粉。研究小組建議我們至少應當嘗試利用現有碎片注入抵禦天氣侵襲的合成材料來重建小一點的那尊佛像,而在重建之前,大約1000塊現存的殘骸需要送往德國進行處理,但研究小組拒絕透露這些工作將需要多少經費。

但現在看來支持重建的聲音並非主流。聯合國教科文組織相關發言人表示,目前巴米揚的焦點依然是保持佛龕穩定並在大佛遺址建立用於紀念的露天博物館,重建佛像似乎不在考慮之列。■(圖文來源:Sciencemag.org、網際網路)