洪水多發區怎樣做好防洪(評論氣候變化背景下)

2023-07-18 03:11:37 1

洪水多發區怎樣做好防洪?近期河南為主黃淮地區出現的暴雨災害事件,給豫北和鄭州地區帶來極大的衝擊日前,聯合國政府間氣候變化專門委員會發布報告《決策者摘要》指出全球氣候變化帶來極端天氣增加,我們面臨迫在眉睫的可怕風險城市防災減災規劃設計與建設管理體系在此大背景下又將如何響應,值得我們不斷思考,我來為大家科普一下關於洪水多發區怎樣做好防洪?以下內容希望對你有幫助!

洪水多發區怎樣做好防洪

近期河南為主黃淮地區出現的暴雨災害事件,給豫北和鄭州地區帶來極大的衝擊。日前,聯合國政府間氣候變化專門委員會發布報告《決策者摘要》指出全球氣候變化帶來極端天氣增加,我們面臨迫在眉睫的可怕風險。城市防災減災規劃設計與建設管理體系在此大背景下又將如何響應,值得我們不斷思考。

黃淮地區大致位於北緯33°至35. 5°之間,主要的氣候類型是溫帶季風性氣候,是亞熱帶與溫帶之間的過渡氣候,夏季高溫多雨且降水集中,年降水量大約為1000毫米,降水量約三分之二集中在夏季,全球變暖使得此類溼潤的熱帶地區極端降雨事件的頻率增高。同時,當地地形多為平原、丘陵地形,海拔低、地勢平坦,且擁有豐富的自然水系,主要河流有黃河和淮河以及眾多支流,水系上下遊相互影響。因此黃淮地區遇到強降水集中時,易導致河道漫溢、洪水倒灌和漫決下瀉。加之,黃淮地區的土壤類型以黃棕壤或棕壤為主,土壤遇水後粘化作用強烈導致滲水條件較差,雨季滯水,易造成內澇現象。此外,水資源過度開發導致河道流動性差和河道淤積,也是引發洪水淹城的原因之一。

在新的背景和挑戰下,黃淮地區城市防洪需形成多層次聯動協調,最大程度減輕內澇災害對城市社會的影響,保障人民生命健康安全。必須要重視如下幾點:

(1)城市內部排水功能與周邊水系的聯動協調。目前黃淮地區大多城市防洪標準雖已逐步完善,但排澇速率較低,排澇能力不足,建議提高城市內部與河道排澇標準,並與周邊水系通暢匯流,形成聯動協調,保障城市排澇設施工程的設計標準與計算方式匹配黃淮地區整體水繫結構,提高城市排澇速率。

(2)蓄滯洪工程系統與綠地系統的聯動協調。城市蓄滯洪工程系統是城市防極端水患災害的重要部分,而城市綠地系統是日常降雨中城市主要蓄滯洪空間,兩者缺一不可,不可相互取代,需形成聯動協調,推進城市綠地建設與生態修復的同時,為城市蓄滯提供充足空間,可降低各類降雨事件下的城市自身致洪壓力。

(3)多層次管理部門機構之間的聯動協調。因黃淮地區橫跨多個省份和城市,同時防災減災涉及多個行政部門。災害來臨時,需提高各自災害治理能力,增強精細化管理同時,突破邊界限制,將責任具體化、明確化,形成多層次管理部門機構之間的資源共享、相互配合、聯動協調,將防災減災措施有效貫徹到每一環節。

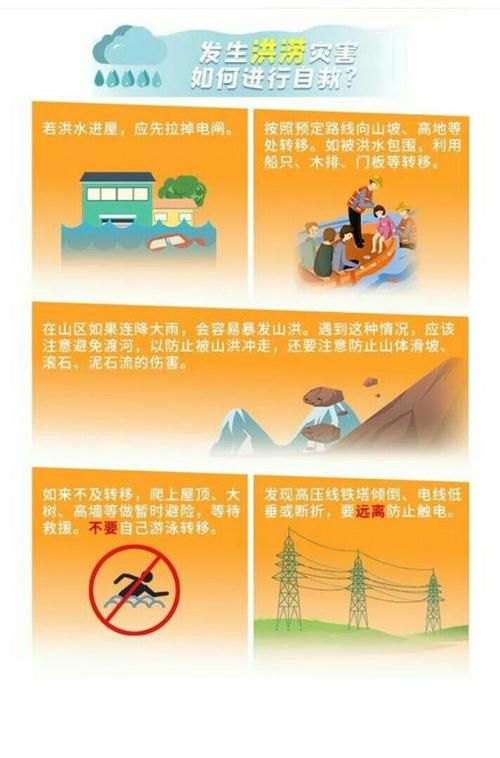

(4)全社會多層次群眾之間的聯動協調;增強群眾防災減災的責任感與自覺行為是重要環節。建議構建從政府、團體到個人的系統性災害教育體系,著重社區的科普程度,宣傳形式需內容多樣化且手段豐富化,提升群眾防災減災的技能。同時災害發生時,城市日常服務暫時停止,可考慮從社會中徵集並組建志願者團隊,組織熟悉社區人員參與防災減災,例如外賣員、快遞員、青壯年等人員,經技能培訓後協助社區弱勢群體的防災救災工作。

(5)防災減災規劃與國土空間規劃之間的聯動協調。城市綜合防災減災規劃是城市總體規劃的重要內容之一,需融入各地正在建立與推進的「多規合一」國土空間規劃體系。防災減災不僅僅局限城市內部,需要上下級的統籌。城市綜合防災規劃尚有缺口,應當依靠國土空間規劃制定和實施的契機,在新一輪規劃修編的背景下,形成區域、城市和下級的防災減災規劃文本和技術指標。

隨著我國多年的水利建設的不斷加強和加固,目前中國的主要河道防汛已經非常有章法和經驗,大江大河的洪水應對不再是主要問題。但是城市本地洪澇防禦應對已經是突出問題了,特別是在氣候變化的大背景下。需要提高認識,擺脫以往固定的處理城市積水的慣性思維,立足城市防洪來設計城市防洪。特別是受氣候變化影響極大的黃淮地區,更需要汲取教訓,應對未來的風險。

(作者單位:澳門城市大學)

更多內容請下載21財經APP

,