俄羅斯如今的產業結構(俄羅斯第二產業結構變遷)

2023-10-12 14:12:07 1

俄羅斯如今的產業結構?作者:中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所戰略研究室副主任 張聰明,我來為大家科普一下關於俄羅斯如今的產業結構?以下內容希望對你有幫助!

俄羅斯如今的產業結構

作者:中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所戰略研究室副主任 張聰明

編者按:蘇聯時期長期實行優先發展重工業的產業政策是與當時的具體歷史環境和理論認識分不開的,其後果是俄羅斯第二產業結構長期不能擺脫原材料化問題進而實現「優化」。在新的歷史背景下,基於俄羅斯的資源稟賦——自然資源豐裕、資本和勞動力相對短缺,其經濟比較優勢在於發展油氣行業為代表的資源產業。俄羅斯在約束條件下大力發展油氣產業有其經濟合理性。俄羅斯的第二產業以能源為核心,其產業結構以能源原材料為主體,是一個符合經濟規律的經濟現象,俄羅斯的產業政策沒必要也沒條件追求旨在人為改變這種狀況的產業結構。

要認識當代俄羅斯的第二產業(本文指「工業」)結構,應該考察蘇聯時代的認知與實踐,並從中獲得某些啟發。

一、蘇聯時期的第二產業結構

蘇聯時期的第二產業結構表現出來的特點就重工業過重,輕工業太輕,國民經濟軍事化。

1929年4月,蘇聯通過了加速發展重工業的第一個五年計劃,計劃的執行結果是重工業獲得了高速的增長。第二、第三個五年計劃期間,蘇聯更加強調發展重工業和國防工業。戰後,生產資料生產特別是機器製造業依然獲得了高速發展。生產資料生產在工業總產值中的比重1950年達到68.8%。到赫魯雪夫時期,蘇聯依然堅持了優先發展重工業的政策,這使得工業中的生產資料生產(重工業)比重更大了。勃列日涅夫時期,重工業繼續得到優先發展,生產資料生產佔工業總產值的比重長期保持在74%—75%的水平。

蘇聯的輕工業過輕表現為消費資料生產的增長速度慢,輕工業(消費資料產值)在工業總產值中所佔的比重小。直到1990年,在蘇聯最大的加盟共和國俄羅斯,其輕工業(包括食品工業)只佔工業總產值的19%。

同時,蘇聯經濟「是世界上最軍事化的經濟」。蘇聯的國民經濟軍事化格局是一個隱晦而真實的歷史現象。官方公布的軍費數額一直保持在年平均不超過200億盧布的水平。但是,1989年戈巴契夫在一次會議上承認蘇聯的國防總支出為773億盧布。

可以說,蘇聯的第二產業結構是國家產業政策實施的結果。這個趕超戰略之下的產業政策就是優先發展重工業。早在第一個五年計劃時期,蘇聯領導人就強調要高速發展工業特別是重工業。綜合前三個五年計劃來看,蘇聯的工業總投資中,85%以上投入了重工業部門,生產資料生產(重工業)也由此獲得了高速的增長。戰後,優先發展重工業和國民經濟軍事化的產業政策一直延續下來。

蘇聯能長期實施優先發展重工業的產業政策,具有深刻的歷史原因,也有相應的理論支持。就歷史原因來看,第一,發展落後,工業底子薄弱。第二,戰爭威脅,不得已而為之。蘇聯從誕生的那一刻起就與戰爭相伴相隨。這種嚴酷的生存環境,使得發展工業、優先發展重工業以至國民經濟軍事化,都有了一種非選擇性宿命的性質。第三,計劃經濟體制的保障。蘇聯第二產業結構的形成、維持和固化,沒有計劃經濟體制的保障是難以想像的。第四,蘇聯體制的超經濟強制。蘇聯優先發展重工業的產業政策能夠長期得以貫徹執行,史達林模式的政治內容發揮了無可替代的作用。同時,馬克思主義經濟學的兩大部類結構理論和生產資料優先增長觀是蘇聯優先發展重工業的理論依據。

正是基於以上的歷史條件和理論認識,蘇聯得以長時間貫徹執行了優先發展重工業的產業政策,形成了重工業過重、輕工業過輕、國民經濟軍事化的第二產業結構。這個產業結構作為歷史遺產,極大地影響了當代俄羅斯的第二產業結構。

二、俄羅斯的第二產業結構

蘇聯解體以後,俄羅斯直接承接了蘇聯末期的第二產業結構:俄羅斯轉軌前期,工業內部結構畸形更加嚴重,也就是說重型更重、原料性更強。20世紀90年代前期,受劇烈的經濟轉軌過程、有限的反危機措施和投資政策(產業政策)向能源和原材料傾斜的政策取向影響,俄羅斯的採掘工業在工業中的比重進一步增大。另一方面,燃料動力和冶金等重工業部門在工業總產值中的比重不斷提高。重工業合計比重從1991年的35.4%提高到了1996年的46.9%。

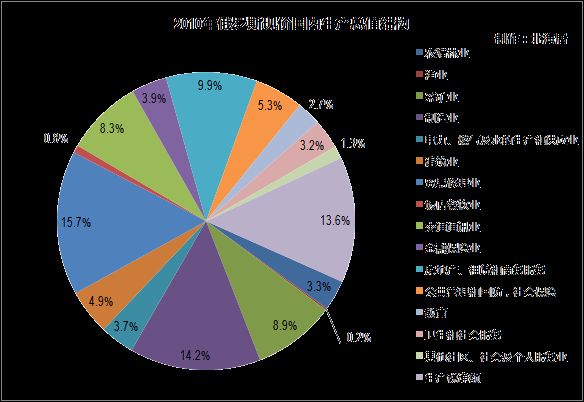

俄羅斯轉軌以來的20多年中,經濟一直沒有擺脫對能源、原材料部門的依賴,「三化」明顯:經濟原材料化(經濟發展依賴原材料部門),出口原材料化(燃料能源產品佔出口份額大),投資原材料化(大部分投資用於採掘工業)。這使得俄羅斯的第二產業中能源和原材料部門的比重日益提高。

俄羅斯經濟結構的調整尤其是第二產業內部結構的調整步伐緩慢,長期以來國民經濟一直未能擺脫對資源特別是能源產業的依賴,經濟增長基本上依賴石油的出口。

普京時代,俄羅斯政府出臺了一系列產業政策,政策目標隨一時所需時有轉換,但18年執行下來,效果並不令人滿意。

在普京的第一任期內,俄羅斯關於第二產業的產業結構調整思路是「第二產業將加速發展,其中高新技術產業將以更快速度增長,以帶動第二產業整體技術水平的提高,其佔GDP的比重將略有上升」。進一步來說,就是「要實現經濟增長模式從資源型向發展型的轉變,決定性的因素是進行工業內部結構調整。調整的目的是降低經濟增長對能源和原材料部門的依賴,提高加工工業部門特別是高新技術產業對經濟增長的貢獻率」。2008年2月8日,普京在「關於俄羅斯到2020年的發展戰略」的講話中提出要通過轉變發展模式讓俄羅斯成為21世紀的強國。其中提出的政策主張與第二產業有關的是建設創新型、有全球競爭力的國家,一個具體的政策措施就是鞏固和增強在傳統領域(能源、交通、農業、自然資源加工業)的全球競爭優勢。接著,在梅德韋傑夫主持的現代化計劃中,提出要優化經濟結構,改變出口能源、原材料、進口消費品的不合理格局,其中一個主張是提高現有能源產業的現代化水平。但直至目前,俄羅斯的第二產業結構依然沒有發生明顯的變化。俄羅斯政府宣稱的經濟結構調整成效並不顯著。

隨著蘇聯的解體,俄羅斯實行了歷史性的大轉軌,民主政治和市場經濟成為社會發展的新選擇。在漫長的四分之一世紀的轉軌過程中,俄羅斯社會基本建立了新的社會體制框架。在新的歷史條件下,認識和評價國家(政府)的產業政策思路、調節方式、實施效果都應該有一種不同於以往的新視角。具體到調節產業結構(在本文就是調節第二產業內部結構)及其產業政策來說,也應該有一個新的思路。資源稟賦和比較優勢理論可以更好地解釋俄羅斯第二產業的結構狀況。

三、認識俄羅斯第二產業結構的新思路

雖然資源稟賦和比較優勢理論通常被認為是國際貿易理論,但在貿易的後面是參於貿易的國家的可貿易品的生產,因而,資源稟賦和比較優勢理論也可以用來解釋處於國際貿易關係中的國家的產業結構。

具體到俄羅斯的資源稟賦來看,勞動力、資本與自然資源相比,顯然是自然資源這種生產要素相對豐裕,因而生產富含自然資源要素的產品並出口這種產品具有比較優勢。相比之下,俄羅斯一直是一個資本匱乏的國家,當代俄羅斯,資本匱乏依然如故。就勞動力來看,俄羅斯的人口在廣大的國土面積背景下顯得相對稀缺,「人口再生產能力依然嚴重不足,人口數量的增加主要得益於外來移民,在新增人口中外來移民佔到了91.5%」。同時,俄羅斯的勞動生產率也不高。

可見,在俄羅斯,資源稟賦的特徵就是自然資源(石油天然氣)豐裕,資本和勞動力相對稀缺。在這樣的資源稟賦豐欠條件下,比較優勢就在於發展油氣為代表的資源產業。所以,就目前的資源稟賦和比較優勢來說,俄羅斯在約束條件下大力發展油氣產業有其經濟合理性。這也就是說,俄羅斯的第二產業以能源為核心,其產業結構以能源原材料為主體,是一個符合經濟規律的經濟現象。

蘇聯時期長期實行優先發展重工業的產業政策,在當時的歷史條件下,在馬克思列寧主義經濟理論的指導下,較好地實現了政策目標。但在轉軌以後的俄羅斯,雖然產業政策的目標是降低能源原材料在第二產業中的比重,發展高新技術產業,實現所謂產業結構的「優化」和「高級化」,但從多年的實踐來看,效果並不顯著。追究起來,除了現實條件與蘇聯時期的產業政策環境已經大為不同外,分析和認識問題的理論工具也應該重新甄別。在資源稟賦和比較優勢理論視野下,俄羅斯第二產業的結構有其合理性。俄羅斯的產業政策不必追求旨在人為改變這種狀況的所謂產業結構合理化目標。

(摘自《俄羅斯東歐中亞研究》2018年第6期《俄羅斯第二產業的結構變遷與現狀解析》)

,

![2022愛方向和生日是在[質量個性]中](http://img.xinsiji.cc/20220215/1604989894118215680.jpg)