中國「最可怕」的王族:錢氏憑什麼千年不衰?

2023-04-01 22:52:12 1

中國「最可怕」的王族:錢氏憑什麼千年不衰?今天趣歷史小編給你們帶來全新的解讀~

起源於宋朝的百家姓,首句是「趙錢孫李」,這個座次儼然是當時的四大家族。

我們都知道,宋朝是趙家天下,趙氏在百家姓排第一很好理解,但是錢氏為什麼能夠排第二呢?

這得從錢氏始祖錢鏐說起。

錢鏐,被奉為錢氏始祖。

錢鏐生在唐朝末年,在群雄割據的時代,依靠戰功,獲得中央信任。他擁兵兩浙,卻未恃寵而驕,而是告誡子孫「永不稱帝」。

公元902年,唐朝中央冊封錢鏐為越王。

5年後,朱溫篡奪皇位,改國號為梁,並冊封錢鏐為吳越王。

這時,手下部將紛紛建議錢鏐拒絕封號,出兵討伐朱溫。

錢鏐拒絕出兵,在部將面前折箭為誓,保證世代歸順中原,不搞分裂,讓百姓免受戰亂之苦。

整個五代十國時期,錢鏐和他的後繼者,沒有參與各種以領土擴張為目的的戰爭,而是以「保境安民,發展農商」為基本國策,留心地方治理,著力發展經濟,在中國最動亂的歷史階段中創造了一個奇蹟——

中原地區群雄紛爭,百姓處於水深火熱之中,吳越國卻迎來了最好的和平發展時期,江南人民安居樂業,從不受戰爭影響。

當時,吳越國擁有天下三分之二的財富。以此為起點,長三角地區崛起為中國近千年來最富裕的地區,影響迄今。

公元932年,錢鏐臨終前,告誡兒子錢元瓘說,錢氏子孫要好好守住吳越,忠心侍奉中原王朝,即便是改朝換代,也不能失禮。

不僅如此,錢鏐生前常說:「民為社稷之本。民為貴,社稷次之,免動幹戈即所以愛民也。」他屢次教誡子孫,要度德量力而識時務,「如遇真主,宜速歸附」。

這樣,吳越國歷經三代五王,到錢鏐之孫錢弘俶在位時,大宋統一天下的趨勢已經很明顯。錢弘俶審時度勢,遵從祖訓,以天下蒼生為念,決定納土歸宋。

江南繁盛千年,是由錢鏐祖孫三代打下的基礎。

公元978年,錢弘俶自綁雙手入京,將所轄土地、民眾悉數獻給大宋。大宋不費一兵一卒,就把吳越國納入版圖,實現統一。

對此,蘇軾曾高度評價錢氏家族治理吳越國的成績,說「其民至於老死,不識兵革,四時嬉遊,歌鼓之聲相聞,至今不廢,其有德於斯民甚厚」。

錢弘俶自願納土歸宋,也為錢氏家族在宋代贏得了相當的「政治待遇」。錢氏名列百家姓第二,就是這種待遇的具體表現。

更為難得的是,歷史車輪滾滾,中國多少皇室貴胄早已零落成泥碾作塵,而以錢鏐為始祖的吳越錢氏家族,卻能翻越千年,長盛不衰,尤其是在近現代以後,一下子湧現出一大批超一流的人才,成為中國最耀眼的家族之一。

這是什麼道理呢?

杭州,錢王祠牌坊。

歷史學家熊月之有一個觀點,他說:

中國傳統的改朝換代往往採取革命的手段,以顛覆性的、非延續性的方式,直接把原來的朝代推翻,因此,皇室集團的人往往成為被剷除的對象,其家族積累的資源一般就此中斷,無以為繼。比如清朝推翻明朝以後,以朱元璋為代表的朱氏家族就不可能成為社會顯赫的一支了。這就是中國傳統為什麼很少有大的家族代代相傳,即古話所謂的「千年土地八百主」,「君子之澤,五世而斬」。

因為這個客觀存在的政治原因,中國歷史上不少家族都存在中斷現象。

錢氏家族是鮮有的例外,原因之一恰恰在於錢弘俶在改朝換代之際採取了納土歸宋的方式,以統一換取和平。作為回饋,趙宋政權則採取了保護錢氏家族延續性的措施。

這讓錢氏家族在最危險的關頭,挺了過來。

另一個原因則是,錢鏐做吳越王的時候,把他的33個兒子分派到吳越各地進行統治。他們的子孫成為當地最有實力的家族,隨後散處各地,發展成為很大的宗族力量。

錢氏家族主要集中在江浙一帶。這個區域在唐代以後是中國經濟最發達、文化最昌盛的地方,近代以後則是中國最早接觸和吸收西方文化的地方之一。

毫無疑問,這個區位環境對於錢氏家族的興盛,有如大海之於大魚。

江南這塊寶地,與錢氏家族相互成全。

據統計,整個宋代,錢氏家族中,有320多人得中進士。這些錢氏精英雖然在政治上未曾扮演過轟轟烈烈的角色,但他們在學術、文化、醫學等領域成果斐然,出現了錢藻、錢惟演等一批名家。

從宋代起,錢氏家族藉助五代十國時期作為地方第一家族的積累,實現了從政治家族向文化家族的成功轉型。

北宋中後期以後,人們膜拜錢氏家族,已經不是因為其當初納土歸宋的義舉,而是因為這個家族人才輩出,崛起成為一個顯赫的文化世家。

宋人王明清對錢氏家族推崇備至,說:「富貴文物三百年相續,前代所未見也。」

錢氏後人並不以曾經的顯貴身份為豪,反而更加注重家族中文採風流的傳承。這種文化內核,像血液一樣被傳承、積澱、浸染,澤被後世。

近代以後,錢氏家族迎來人才大爆炸時代。這個綿延千年的家族,進入前所未有的人才收穫期。

特別是在科技和文史兩個領域,錢氏家族的人才之盛,放眼全國,幾乎沒有一個家族能出其右。

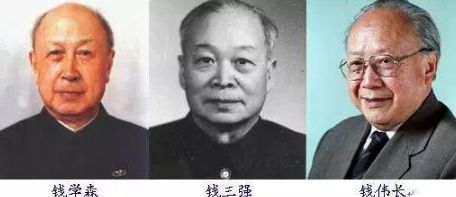

以「科技三錢」為代表:「中國航天之父」「中國飛彈之父」錢學森,出自杭州錢氏,「中國近代力學之父」錢偉長,出自無錫錢氏,「中國原子彈之父」錢三強,出自湖州錢氏。

2008年的諾貝爾化學獎得主錢永健,祖籍杭州,是錢學森的堂侄。因為家裡有一群工程師,錢永健自稱為「分子工程師」。對於自己的職業,他說:「我註定了要繼承家族的血統,似乎生來就要做這樣的工作,走這樣的道路。」

此外,錢氏家族走出多名兩院院士,被認為是出院士最多的家族。

在文史領域,錢氏家族在近現代則走出了錢玄同、錢穆、錢基博、錢鍾書、錢仲聯等大師級人物。

錢鍾書,文史通才,被譽為「活百科全書」。

民間流傳一句話,高度概括了近代以來江南錢氏家族人才井噴的情況:一諾獎,二外交家,三科學家,四國學大師,五全國政協副主席,十八兩院院士。

據稱,當代國內外科學院院士以上的錢氏名人有100多位,分布在50多個國家和地區。

對此,無錫錢氏後人錢志仁曾表示無法核實這一數據,但他說,無錫錢家確實出了10位院士:臺灣「中研院」院士錢穆,中科院院士錢偉長(錢穆侄子)、錢鍾韓(錢鍾書堂弟)、錢臨照、錢令希、錢逸泰以及江陰錢保功,中國工程院院士錢易(錢穆長女)、錢鳴高,中科院學部委員(相當於院士)錢俊瑞。

更令人驚奇的是,錢氏家族走出了很多「父子檔」精英,比如錢基博、錢鍾書父子,錢玄同、錢三強父子,錢穆、錢遜、錢易父子(女),錢均夫、錢學森父子,錢學榘、錢永健父子等等。

小家庭內部的人才承續如此自然,人才密度如此之高,某種程度上證明了錢氏這個大家族長盛不衰,除了時代與區域的因素,肯定還有更深層的原因。

杭州,錢王祠。

答案其實在錢氏家族的始祖和精神偶像那裡,早就寫好了。

錢鏐在位時,曾作八訓,用於教誨子孫後代,後來進一步擴充為遺訓,作為錢氏子孫立身處世的準則,並且嚴令子孫必須恪守,不得違背:

「子孫不忠不孝,不仁不義,便是壞我家風,須當鳴鼓而攻。」

千百年來,錢鏐家訓成為錢氏子孫後代行動的準繩。錢氏家族千年不散、人才輩出的文化密碼,就藏在一部《錢氏家訓》裡面。

家訓塑造家風,而良好的家風是錢氏家族興盛不衰的主要原因。

我們今天也在熱議家風,懂得良好家風對於子女成才的重要性,但很多人可能忽略了說和做的關係:在家庭內部推一個能說的當新聞發言人,對著稿子念我們家有多高尚,儘量用上一些好詞、大詞,提幾點希望,這就是我們家的家風了。

是這樣嗎?

絕對不是。錢氏家訓是根據這個家族的始祖的所作所為,逐步提煉和完善而成,進而作為整個家族行為規範的指導,反過來影響和重塑家族的歷史。

也就是說,錢氏家訓是人家已經做出來的事實,不是提出來的希望。

家訓,落實了才叫家風,寫在紙上、停在嘴上,只能叫「家封」,封起來落灰塵而已。

錢氏家訓僅600多字,分為個人、家庭、社會、國家4節。

我們來看看錢氏家訓具體如何塑造了這個一流家族的家風歷史。

「利在一身勿謀也,利在天下者必謀之。」

這句話出自錢氏家訓的國家篇,很明顯,這是教導家族之人要做一個對國家社會有用的人,而不汲汲於個人私利。

當初錢鏐不參與亂世中的爭權奪利,不參與擴大領土之爭,作為一方雄主,卻遏制住自己及後繼者稱帝的欲望,其實就是不謀一身之利、只謀天下之利的具體實踐。到了錢弘俶主動納土歸宋,亦是出於同樣考慮:一個人、一個家族的名位,與天下百姓的安危相比,孰輕孰重,不言自明。

江南人迄今感念錢王的恩德,不是沒有原因的。

近代以後,仍能看到錢氏族人將這條家訓貫徹得十分到位。「科技三錢」的愛國舉動,以及在關鍵時刻的選擇,就是最好的註腳。

錢三強和妻子何澤慧,1946年在法國結婚後,一起研究原子核裂變。他們發表的論文在國際科學界引起巨大轟動,當時很多媒體稱他們是「中國的居裡夫婦」。

然而,當所有人都認定錢三強夫婦將會留在歐洲搞研究,向諾貝爾獎發起衝擊的時候,他們卻毅然決定回國。

錢三強後來解釋了他們回國的動因,令人動容。他說:

回到貧窮落後、戰火紛飛的中國,恐怕很難在科學實驗上有所作為。不過,我們更加清楚的是:雖然科學沒有國界,科學家卻是有祖國的。正因為祖國貧窮落後,才更需要科學工作者努力去改變她的面貌。我們當年背井離鄉、遠涉重洋,到歐洲留學,目的就是為了學到現今的科學技術,好回去報效祖國。我們怎能改變自己的初衷呢?應該回到祖國去,和其他科學家一起,使原子核這門新興科學在祖國的土地上生根、開花、結果。

1948年6月,錢三強夫婦帶著尚在襁褓中的兒女,回到闊別11年的祖國。

同樣的選擇,幾年後在錢學森身上重演。當他決定回國而遭到美國軟禁和威脅時,時時以「我是中國人,當然忠於中國人民」表明心跡,歷經艱險,義無反顧,回到了一窮二白的祖國。

錢學森之子錢永剛曾經說過,父親從不會對他講「你長大要愛國、要報效社會」這類話,但是卻用實際行動告訴自己要熱愛這個國家,服務社會,服務人民。他不但把精力奉獻給祖國的科研事業,而且大額獎金基本都捐了出去,支持國家的科研教育事業。耳濡目染,錢氏子孫都知道如何對待獲獎,如何看待名利。

錢學森(左),美國人說他抵得上五個師。「子孫雖愚,詩書須讀。」

這條家訓表明錢氏家族重教育的傳統,是歷代錢氏族人英才輩出的重要保障。

當被問到「錢家為什麼能出這麼多名人」時,錢偉長曾半開玩笑地回答說:「我們錢家人喜歡讀書,書讀多了容易當官,當官的容易出名。」

事實上,愛讀書是真,出官員是假,錢家最出人才的領域是文史、科技大師,而不是大官。這得益於錢家的家學淵源,使得家庭教育在每個人成才的過程中起到了無可替代的作用。

國學大師錢基博曾自述,他5歲就跟著長兄錢基成讀書,9歲時,已學完《四書》《易經》《尚書》《毛詩》《周禮》《禮記》《春秋左氏傳》《古文翼》等經典,而且都能背誦。10歲起,跟著伯父學策論,熟讀《史記》、唐宋八家文選。13歲起,讀司馬光《資治通鑑》、畢沅《續通鑑》,圈點七遍。

試問,這樣紮實的家庭教育和基本功,如今有幾人能及?

錢基博的兒子錢鍾書,童年所受的教育路徑基本也是如此。以至於錢家的長輩一度反對將孩子們送去學校,說他們的家庭教育水準已經遠超正規學校水平。

錢家子弟,勤讀成風。

楊絳在《我們仨》裡提過,有一段時間,他們的生活很貧困,家裡沒書可讀了,錢鍾書不知道從哪兒找出一本新華辭典讀了起來。楊絳覺得這也就隨便翻翻,沒想到錢鍾書這一看,就是長達半年多的時間。

在《幹校六記》裡,楊絳還提到過一個細節,他們老兩口走到一個窩棚邊上的時候,楊絳問錢鍾書,就給咱倆這麼一個窩棚住行不行?錢鍾書想了想說,沒有書。

錢偉長的父親去世得早,很多鄉鄰勸錢偉長的母親,叫兒子早點去做手工,賺錢來補貼家用。但她十分堅定地說:「我就是再苦再累,也要讓孩子讀書,因為我們錢家的家風和古訓是這麼要求的,我一定要為我們錢家留下幾顆讀書的種子。」

曾國藩在談及對家族未來的希望時說:「吾不望代代得富貴,但願代代有秀才。秀才者,讀書之種子也,世家之招牌也,禮儀之旗幟也。」

錢氏家族的成功,正是源於此——代代有讀書種子!

錢偉長晚年回憶錄《八十自述》。

其實,錢氏家族中的貧困子弟,也從不用擔心想讀書而無書可讀。因為從宋代開始,錢氏家族就形成了族內相互扶攜、相互幫助的風氣。

這也與錢氏家訓的訓誡有關,家訓中明確要求:

「家富提攜宗族,歲飢賑濟親朋。」

為了讓族中的貧困子弟有書可讀,各地的錢家族人均設立了義田、義莊、祭田,並明文規定其中一部分田產或盈利必須作為教育經費。這種早期的「教育基金」模式,保證了錢氏子孫無論貧富,都有受教育的機會。

無錫七房橋的「懷海義莊」就是一個典範,錢穆和侄子錢偉長都是在義莊資助下才得以上學的。

等到錢偉長升入初中,錢穆已擔任中小學老師,他秉承祖訓,接過撫養、教育錢偉長的重任,包攬了錢偉長初中、高中和大學的讀書費用,以及人生教導責任。

對此,錢偉長晚年在《八十自述》中說,「融樂的家庭及長輩的楷模,啟迪著像我這樣的年輕人,懂得潔身自好,刻苦自勵,胸懷坦蕩,積極求知,安貧正派」。

杭州,錢王塑像。

所以,我們不僅要看到這個家族的厲害,還要看到厲害的背後都是有原因的,有傳統家風和制度設計的支撐。

古語說:道德傳家,十代以上;耕讀傳家,次之;詩書傳家,又次之;富貴傳家,不過三代。

作為曾經雄霸一方的王族,錢氏家族沒有為子孫後代留下深宅大院,也未曾留下萬貫家財,而是留下了自強不息的精神力量,以及修身自重的道德規範。

誰曾想到,正是這些「天下最笨」的傳統,把一個僅佔中國千分之二人口的家族推上了歷史的巔峰,讓多少大富大貴之家望塵莫及呢?

免責聲明:以上內容源自網絡,版權歸原作者所有,如有侵犯您的原創版權請告知,我們將儘快刪除相關內容。