一種太子參栽培基質及其製備方法與流程

2024-04-16 10:51:05 2

1.本發明涉及栽培基質技術領域,具體涉及一種太子參栽培基質及其製備方法。

背景技術:

2.太子參為石竹科植物異葉假繁縷的塊根,別稱孩兒參、童參和四葉參等,其以塊根入藥,具有益氣養陰、健脾消食、生津潤肺的功效,太子參具有區域種植特性,主產區在福建、貴州、安徽,其他產區如江蘇、山東、重慶等地也有部分種植。太子參作為道地中藥材,具有不可替代性,市場需求量大,年需求約6000-7000噸,需求面廣,涉及藥企製藥、飲片零售、保健煲湯及出口等方面,2019年全國產量大約6000-7000噸,產值3-4億元,庫存約5000噸左右。目前,太子參的栽培種植主要有以下兩種方式:

3.一種是採用農戶自配的種參栽培基質來種植太子參,這種自配的栽培基質廉價易取得,其主要材料為稻草、牛糞、有機肥、甘蔗渣等物料混配而成,且這種栽培的基質對物料的發酵程度,及每種物料的混配比例沒有標準化的技術手段,導致混配後的基質產品不穩定,會存在基質攜帶病蟲害,理化指標不達標,栽培過程導致植物出苗差,乾物質的積累少,甚至抑制幼苗生長等相關的問題。

4.另一種是配製傳統的太子參栽培基質來種植太子參,這種傳統栽培基質的主要材料為泥炭、椰粉、珍珠巖,這些材料是到目前為止使用的最為廣泛、最理想、使用效果較好的傳統栽培基質原材料,其雖然在一定程度上提高了太子參的產品質量和理化指標,但其對太子參產品質量、理化指標、產量等方面的提升並不明顯。

5.因此亟需提供一種太子參栽培基質,來提高太子參的產品質量、理化指標、產量等。

技術實現要素:

6.本發明的目的在於克服以上所述現有技術的不足,提供一種太子參栽培基質及其製備方法。

7.為實現上述目的,本發明採用以下技術方案:

8.一種太子參栽培基質,栽培基質各組分及其重量百分比組成為:

9.基質化木纖維38%-40%,

10.發酵穀殼29%-31%,

11.泥炭20%-22%,

12.發酵菇渣9%-11%。

13.優選地,栽培基質各組分及其重量百分比組成為:所述基質化木纖維40%,所述發酵穀殼30%,所述泥炭20%,所述發酵菇渣10%。

14.優選地,所述基質化木纖維的粒徑為2mm-5mm,發酵穀殼的粒徑為2mm-5mm,所述泥炭採用進口泥炭,其粒徑為10mm-30mm,發酵菇渣的粒徑為1mm-5mm。

15.優選地,栽培基質的組分還包括碳酸鈣,所述碳酸鈣在栽培基質中的用量為每立

方米1.4kg-1.5kg。

16.一種太子參栽培基質的製備方法,包括以下步驟:

17.a、分別將木纖維、穀殼及菇渣進行發酵處理,發酵處理時間為8周,得到基質化木纖維、發酵穀殼、發酵菇渣;

18.b、對基質化木纖維、發酵穀殼、發酵菇渣進行粉碎篩分,得到備用物料;

19.c、按重量百分比計取物料:基質化木纖維38%-40%、發酵穀殼29%-31%、泥炭20%-22%、發酵菇渣9%-11%,並將其混合均勻,得到混合料。

20.進一步地,還包括步驟d,在每立方米的混合料中加入1.4kg-1.5kg的碳酸鈣,調節ph為5.8~6.2,即製得太子參栽培基質。

21.進一步地,步驟a中,發酵處理包括發酵和陳化,其中,發酵以間隔鼓風的方式發酵5周,間隔鼓風的方式為:以鼓風量30m3/min鼓風5min-30min後停5min,陳化以間隔鼓風的方式發酵3周,間隔鼓風的方式為:以鼓風量30m3/min鼓風2min-5min後停10min。

22.進一步地,步驟b中,將基質化木纖維粉碎至顆粒粒徑2mm-5mm,將發酵穀殼粉碎至顆粒粒徑2mm-5mm,泥炭選用粒徑為10mm-30mm的進口泥炭,將發酵菇渣粉碎至顆粒粒徑1mm-5mm。

23.採用上述技術方案後,本發明與背景技術相比,具有如下優點:

24.本發明所製備的栽培基質,可以有效地改善土壤結構,增加土壤有機質,增強土壤的抗性,有助於提高太子參的出苗率、產量,且能夠有效地降低太子參的農藥殘留,改善太子參的品質。

具體實施方式

25.為了使本發明的目的、技術方案及優點更加清楚明白,以下結合實施例對本發明進行進一步詳細說明。應當理解,此處所描述的具體實施例僅用以解釋本發明,並不用於限定本發明。

26.本發明公開了一種太子參栽培基質,栽培基質各組分及其重量百分比組成為:基質化木纖維38%-40%,發酵穀殼29%-31%,泥炭20%-22%,發酵菇渣9%-11%。

27.其中,木纖維和穀殼經過發酵處理後,有較強的緩衝性和較高持水性,且有較高的營養成分,利於植株的根系生長,提高出苗率,經發酵處理後的木纖維和穀殼作為混配基質的主要材料,有很好的團聚作用,孔隙度高,保水保肥性強,可顯著增加土壤中的有機質,降低種植成本的同時,也可以提高太子參的品質;而泥炭是使用最為廣泛、最理想、使用效果較好的傳統栽培基質原材料;發酵菇渣用於增加混配基質中的養分及中微量元素和有機質的含量。

28.優選地,栽培基質各組分及其重量百分比組成為:所述基質化木纖維40%,所述發酵穀殼30%,所述泥炭20%,所述發酵菇渣10%。

29.優選地,所述基質化木纖維的粒徑為2mm-5mm,發酵穀殼的粒徑為2mm-5mm,所述泥炭採用進口泥炭,其粒徑為10mm-30mm,發酵菇渣的粒徑為1mm-5mm。

30.優選地,栽培基質的組分還包括碳酸鈣,所述碳酸鈣在栽培基質中的用量為每立方米1.4kg-1.5kg,通過在栽培基質中加入碳酸鈣,可以提高基質中的ph值。

31.本發明還公開了一種太子參栽培基質的製備方法,包括以下步驟:

32.a、分別將木纖維、穀殼及菇渣進行發酵處理,發酵處理時間為8周,得到基質化木纖維、發酵穀殼、發酵菇渣,其中,發酵處理包括發酵和陳化,其中,發酵以間隔鼓風的方式發酵5周,間隔鼓風的方式為:以鼓風量30m3/min鼓風5min-30min後停5min,陳化以間隔鼓風的方式發酵3周,間隔鼓風的方式為:以鼓風量30m3/min鼓風2min-5min後停10min。

33.b、對基質化木纖維、發酵穀殼、發酵菇渣進行粉碎篩分,得到備用物料,其中,基質化木纖維粉碎至顆粒粒徑2mm-5mm,發酵穀殼粉碎至顆粒粒徑2mm-5mm,泥炭選用粒徑為10mm-30mm的進口泥炭,將發酵菇渣粉碎至顆粒粒徑1mm-5mm。

34.c、按重量百分比計取物料:基質化木纖維38%-40%、發酵穀殼29%-31%、泥炭20%-22%、發酵菇渣9%-11%,並將其混合均勻,得到混合料。

35.d、在每立方米的混合料中加入1.4kg-1.5kg的碳酸鈣,調節ph為5.8~6.2,即製得太子參栽培基質。

36.以下結合實施例對本發明作進一步的詳細描述。

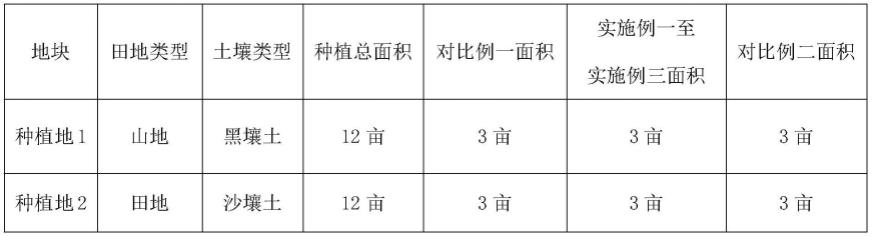

37.對於種植地的選取,本發明選取不同土壤條件(山地、田地)的地塊做種植地,不同種植地隨機設置區組,每個種植地種植面積見表1。

38.表1種植地塊與面積

[0039][0040]

對於種參的篩選,用於種植地的種參初檢病蟲害發生率小於15%,所有的種植地用相同的種參種植,確保結果具有可比性,並對參與種植的農戶單獨培訓種參篩選,確保試驗結果的一致性和可靠性。

[0041]

對於太子參種植的測試指標,主要有以下幾點:

[0042]

(1)土壤理化性質

[0043]

土壤指標:種植地土壤ph、ec、有機質、速效磷、速效鉀、總氮等。

[0044]

土壤取樣方式:每個種植地各選取至少5個取樣點取樣混合作為一個樣,並取3個重複樣,取樣土層深度約10cm。

[0045]

取樣時間:在實驗進行前、採收後各取一次土壤,共取樣2次進行檢測。

[0046]

(2)出苗率

[0047]

主要指標:出苗率。

[0048]

調查時間:在齊苗後調查出苗率。

[0049]

(3)產量品質

[0050]

成品指標:產量(溼參及幹參重量),農殘檢測。

[0051]

取樣時間:在採收清洗濾幹水分後測量溼參重量,溼參曬乾(烘乾)後測量幹參重量。

[0052]

實施例一

[0053]

按重量百分比計取粒徑為2mm-5mm的基質化木纖維40%、粒徑為2mm-5mm的發酵穀殼30%、粒徑為10mm-30mm的進口泥炭20%%、粒徑為1mm-5mm的發酵菇渣10%,並將其混合均勻,得到混合料,之後在每立方米的混合料中加入1.4kg的碳酸鈣,調節ph後即可製得太子參栽培基質。

[0054]

將1/2的栽培基質與經過篩選消毒過的種參混合之後備用,種植前旋耕起壟後開槽,先鋪入1/2槽的混合好種參栽培基質,然後再覆蓋栽培基質,之後採用正常的種植方式進行管理。

[0055]

實施例二

[0056]

按重量百分比計取粒徑為2mm-5mm的基質化木纖維39%、粒徑為2mm-5mm的發酵穀殼31%、粒徑為10mm-30mm的進口泥炭21%%、粒徑為1mm-5mm的發酵菇渣9%,並將其混合均勻,得到混合料,之後在每立方米的混合料中加入1.5kg的碳酸鈣,調節ph後即可製得太子參栽培基質。

[0057]

將1/2的栽培基質與經過篩選消毒過的種參混合之後備用,種植前旋耕起壟後開槽,先鋪入1/2槽的混合好種參栽培基質,然後再覆蓋栽培基質,之後採用正常的種植方式進行管理。

[0058]

實施例三

[0059]

按重量百分比計取粒徑為2mm-5mm的基質化木纖維38%、粒徑為2mm-5mm的發酵穀殼29%、粒徑為10mm-30mm的進口泥炭22%%、粒徑為1mm-5mm的發酵菇渣11%,並將其混合均勻,得到混合料,之後在每立方米的混合料中加入1.5kg的碳酸鈣,調節ph後即可製得太子參栽培基質。

[0060]

將1/2的栽培基質與經過篩選消毒過的種參混合之後備用,種植前旋耕起壟後開槽,先鋪入1/2槽的混合好種參栽培基質,然後再覆蓋栽培基質,之後採用正常的種植方式進行管理。

[0061]

對比例一

[0062]

農戶普遍採用自配的種參栽培基質來種植太子參,這種自配的栽培基質廉價易取得,其主要材料為稻草、牛糞、有機肥、甘蔗渣等物料混配而成。鋪設農戶自配的栽培基質後旋耕起壟,將經過篩選消毒過的種參進行穴栽,種參間距約5-7cm種植,之後採用正常的種植方式進行管理。

[0063]

對比例二

[0064]

泥炭、椰粉和珍珠巖是目前使用的最為廣泛的栽培基質原材料,按重量百分比計取泥炭30%、水洗椰粉50%、珍珠巖10%、堆肥10%,並將其混合均勻,得到混合料,之後在每立方米的混合料中加入1.0kg的碳酸鈣,調節ph後即可製得傳統的太子參栽培基質。鋪設傳統栽培基質後旋耕起壟,將經過篩選消毒過的種參進行穴栽,種參間距約5-7cm種植,之後採用正常的種植方式進行管理。

[0065]

表2各實施例和對比例的種植方法

[0066][0067]

結果分析

[0068]

(1)土壤理化性質

[0069]

表3太子參山地種植前后土壤指標對比

[0070][0071]

表4太子參田地種植前后土壤指標對比

[0072][0073][0074]

通過對太子參種植前后土壤進行測定,檢測結果顯示,對比例一的土壤,無論是山

地還是田地,ph值、養分及有機質的變化不大;對比例二的土壤,從種植後的檢測土壤可以看出,對比例二的養分、有機質均高於對比例一,其中有效磷和有機質增長的幅度最大;而實施例一至實施例三不僅養分、有機質、有效磷等指標均優於對比例二,且相對於種植前的土壤,可以提高土壤ph值至少一個點以上,有效地改良了土壤的酸性,從而增加土壤的抗性,更有利於植株的生長。

[0075]

(2)出苗率

[0076]

表5不同栽培基質對太子參出苗的影響

[0077][0078]

從跟蹤出苗情況的結果可以看出,無論是在山地還是田地,實施例一至實施例三的出苗情況均好於對比例一和對比例二,可見,太子參種植之後,出苗的整齊度和出苗率表現得最優的是實施例一至實施例三。

[0079]

(3)產量品質

[0080]

表6不同栽培基質溼參產量的統計

[0081][0082]

表7不同栽培基質幹參產量的統計

[0083][0084]

表8不同栽培基質太子參產量的增長率

[0085][0086]

對不同栽培基質種植的太子參進行產量的統計,統計結果顯示,無論是山地還是田地,實施例一至實施例三的太子參產量均高於對比例一和對比例二,產量最低的是對比例一。同時,實施例一至實施例三與對比例二相比,山地的溼參和幹參增長率達79%以上,田地的溼參和幹參增長率達52%以上,產量較對比例二增長顯著,因此,實施例一至實施例三的栽培基質最有利於太子參的生長。

[0087]

表9對田地不同栽培基質的太子參進行農殘檢測結果

[0088][0089]

其中,太子參1是對比例一的太子參樣品,太子參2是對比例二的太子參樣品,太子參3是實施一至實施例三的太子參樣品。對田地不同栽培基質的幹參送檢了392項農殘,結果如表9所示,檢測出了苯醚甲環唑,另外,根據團體標準t/catcm001-2018的文件要求,對無公害人參藥材中,苯醚甲環唑的最大殘留量的限量是0.2mg/kg,所有樣品均沒有超標,同時,實施一至實施例三的太子參樣品中苯醚甲環唑的含量最低,品質最好。

[0090]

柘榮縣素有「中國太子參之鄉」美稱,經多年種植,柘榮縣太子參種植產業面臨枯萎病、根腐病、白絹病等病害發生率逐年增加以及土壤板結、酸鹼失調、鹽漬化等問題,且太子參產品質量、理化指標、產量等方面不達標的問題也比較突出,而傳統的栽培模式,不能有效地解決以上存在的問題。因此,本發明採用太子參專用的栽培基質直接種植,且栽培基質鋪在土壤上可以有效地改善土壤結構,增加土壤有機質,增強土壤的抗性,有助於提高太子參的出苗率、產量,且能夠有效地降低太子參的農藥殘留,改善太子參的品質,可以進行大範圍的推廣應用。

[0091]

以上所述,僅為本發明較佳的具體實施方式,但本發明的保護範圍並不局限於此,任何熟悉本技術領域的技術人員在本發明揭露的技術範圍內,可輕易想到的變化或替換,都應涵蓋在本發明的保護範圍之內。因此,本發明的保護範圍應該以權利要求的保護範圍為準。