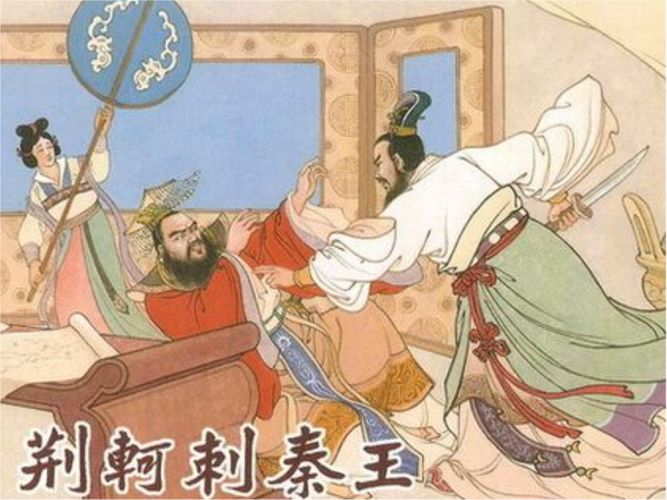

荊軻刺秦是真實的麼(荊軻刺秦的結局是什麼)

2023-06-02 02:47:29 1

荊軻刺秦是真實的麼?大家好,我是讀者關注我,帶你走進一個不一樣的文化歷史世界,我來為大家科普一下關於荊軻刺秦是真實的麼?以下內容希望對你有幫助!

荊軻刺秦是真實的麼

大家好,我是讀者。關注我,帶你走進一個不一樣的文化歷史世界。

上一講談到,荊軻圖窮匕見,在鹹陽宮的正殿裡邊追殺秦王嬴政,嬴政倉促之下,只能繞著柱子躲閃,腰間明明佩戴有一把長劍,卻怎麼都拔不出鞘。大殿之上的秦國群臣一邊赤手空拳和荊軻肉搏,一邊高聲提醒嬴政「王負劍」。但是,所謂「負劍」到底是怎麼一個動作呢?

從字面上看,「負劍」就是把懸在腰間的劍背到背後,嬴政似乎就是這樣拔劍出鞘的,但如果我們拿一把劍試驗一下,就會發現這種方式只會加大拔劍的難度。

問題出在哪兒呢?出在當時特殊的佩劍方式。

前邊講過,齊國名將田單攻打狄城,久攻不下,於是謠言四起,齊國的小孩子唱起了一支奇怪的歌謠:「大冠若箕,修劍拄頤,攻狄不能下,壘枯骨成丘。」意思是說:頭上的武士冠有簸箕那麼大,長劍拄著下巴,攻打狄城久攻不下,營壘凋敝,戰士的屍骨堆成了小山。在這首歌謠裡,形容田單「修劍拄頤」,長劍的劍柄竟然挨到了下巴。那麼問題來了:劍柄的位置為什麼這麼高呢?就算這裡有點誇張成分,但誇張背後一定存在事實基礎。

這樣的佩劍方式貌似很不合理,會直接給拔劍製造困難,但我們需要想到一件事,就是當時沒有桌椅,佩劍的人如果採用我們熟悉的方式,劍柄略高於腰部的話,那麼在跪坐的時候就會相當彆扭。長劍與其說是戰鬥用的武器,不如說是禮儀性的武器,儀式意義遠高於實戰意義。如果我們要更多地考慮跪坐時候的便利和儀態,那麼在佩劍的時候,劍柄的位置就必須上移。我們可以想像一下,一把長劍懸在腰間,人取站立姿態,劍柄位於胸口的高度,跪坐下來之後,劍柄就能挨到臉上。人在跪坐姿態下,左臂可以自然順勢環抱劍身,左手反握劍柄。無論站姿還是坐姿,雖然很有範兒,但要想拔劍出鞘,實在太不容易了。

怎麼才能拔劍出鞘呢?辦法大概只有一個,那就是把劍鞘向後推,左手握住劍鞘的上端,壓到腰部高度,右手才能夠順利拔劍。所謂「負劍」,應該就是這個意思。

關於「負劍」,《燕丹子》的記載更有戲劇色彩,說荊軻圖窮匕見之後,左手抓住嬴政的衣袖,右手拿淬毒的匕首抵住嬴政的胸口,但並沒有刺下去,而是成功採取了脅迫的姿態,然後歷數嬴政的各種暴行。嬴政很奸詐,打商量說:「事已至此,當然都依你,我只希望死前能聽一段音樂。」

荊軻竟然同意了,完全不擔心夜長夢多,於是有美女被召來彈琴,琴聲是這樣的:「羅穀(hú)單衣,可掣而絕。八尺屏風,可超而越。鹿盧之劍。可負而拔。」這是原話,意思是說:絲綢織成的單衣,一扯就能扯斷;八尺高的屏風,一翻身就能跳過去;鹿盧長劍,把劍鞘向後推就能把劍拔出來。

荊軻不解琴音,意識不到美女正在用琴音傳遞密碼,但嬴政聽懂了,當即依照琴音的指點,掙斷衣袖,翻越屏風,拔出長劍。

在這段記載裡,琴聲被作者神秘化了。今天我們知道,音樂是一種純粹的形式藝術,高度抽象,只有形式美感,而沒有具體的內容指向。在西方古典美學裡,一度把所有的藝術形式高低有序做出排列,排序的標準就是抽象程度的多寡,純音樂因為是沒有內容的純形式,所以高踞首位,至高無上。有一個我們都很熟悉的說法,說藝術源於生活而高於生活,但音樂也是這樣嗎?如果是的話,那就意味著音樂是對現實生活當中的某種事物的模仿,在模仿之上又有升華。

但是,當我們隨便拿一張唱片出來,比如貝多芬的第九交響曲,它到底在模仿什麼呢?叔本華就有過論述,說音樂雖然被我們想當然地當作一種藝術形式,其實卻獨立於整個藝術形式的序列之外。

但古代中國的主流看法就不一樣了,認為音樂是可以傳達具象內容的,所以俞伯牙彈琴的時候,鍾子期就能聽出來這一段彈的是「巍巍乎高山」,那一段彈的是「洋洋乎流水」。俞伯牙大為讚嘆,因為自己在彈琴的時候,彈的正是「巍巍乎高山」和「洋洋乎流水」,自己的琴聲正是對自然山水風光的模仿和升華,鍾子期把這種模仿和升華的對應關係完全聽懂了,所以全都說對了,這就叫知音。

在這種認知模式裡,嬴政的音樂修為顯然比鍾子期還高,而所謂音樂修為,竟然無關於審美,而是一種很機械的解碼能力。荊軻吃虧就吃虧在缺乏這種解碼能力,結果明明和嬴政一道聽琴,但他聽到的只是音樂,嬴政聽到的卻是密碼。

就在這電光石火、兔起鵑落之間,強弱之勢逆轉,嬴政拔出長劍展開反擊。《資治通鑑》採錄《史記·刺客列傳》的記載,說嬴政一劍砍斷了荊軻的左大腿,荊軻無力再做追殺,於是把匕首當飛刀用,擲向嬴政,可惜擲偏了,擊中了銅柱。

這段記載可能有點誇大,因為長劍的攻擊力基本靠刺,劈砍能力相當有限。正常情況下不可能一劍砍斷人的大腿,只有古代歐洲那種雙手掄動的長劍才勉強能做得到。

荊軻身受重傷,又失去了唯一的武器,知道回天乏術了,於是罵道:「之所以沒能殺了你,只怪我太想活捉你,逼你立下契約,回報太子。」《資治通鑑》就是這麼簡明扼要,《史記》給出了鮮活生動的細節——荊軻同樣說這番話,但說話的姿態是「倚柱而笑,箕踞以罵」,因為腿被砍斷了,被嬴政連斬八劍,所以勉強靠著柱子挺直上身,雙腿叉開向前伸展,這就叫「箕踞」。前邊講過,箕踞這種姿態雖然很放鬆,但也很不雅。如果當著別人的面「箕踞」而坐,這就等於罵街。歷史上最著名的箕踞事件有兩個:一個是孟子回家看見老婆箕踞,馬上怒不可遏,鬧離婚;一個是荊軻刺秦王,受傷失去戰鬥力了,以箕踞的姿態破口大罵。

接下來,依照《史記·刺客列傳》和《戰國策》的記載,嬴政左右一擁而上,把荊軻殺了,而《資治通鑑》採錄《史記·秦始皇本紀》的說法「體解荊軻以徇」。「體解」就是肢解,俗稱大卸八塊,「徇」的意思是「示眾」。這顯然更像嬴政的風格。

荊軻雖然死了,危機解除,但嬴政險死還生,精神上遭受的衝擊太大,久久都沒能回過神來。受了這樣的驚嚇,嬴政自然怒不可遏,向趙國佔領區增兵,命令王翦出兵伐燕。

就這樣,王翦在易水之西擊破了燕國和代王趙嘉的聯軍。

至此,燕國距離亡國只有一步之遙。

荊軻的功虧一簣,在後世千百年間不斷讓人唏噓嘆惋。在所有吟誦荊軻的詩作裡,最有名的是陶淵明的五言古詩《詠荊軻》,尤其是結尾四句:「惜哉劍術疏,奇功遂不成。其人雖已沒,千載有餘情。」這首詩慷慨悲涼,和陶淵明一貫的田園恬淡色彩反差很大,以至於有人認為這首詩才是陶淵明不經意間的真情流露。

清朝詩人龔自珍就是這麼想的。他寫過《舟中讀陶詩》三首,最響亮的是這一首:「陶潛詩喜說荊軻,想見停雲發浩歌。吟到恩仇心事湧,江湖俠骨恐無多。」荊軻身上的「江湖俠骨」在陶淵明的時代就已經成為絕響了,在龔自珍的時代更是絕響中的絕響,只能隔著千年故紙堆憑空緬懷。荊軻死後不久,古代中國的政治格局就迎來了翻天覆地的改變,重義輕生的遊俠在大一統的政權下成為被嚴厲打擊、高度防範的對象。

荊軻就這樣死了,太子丹又會有怎樣的結局呢?我們下一講再談。

歡迎關注,點讚,評論,轉發!下期再會!