怎麼算陰陽曆日期(年齡還可以虛三)

2023-10-13 03:57:36 1

怎麼算陰陽曆日期?有人說這是成語,典出《尚書·堯典》:以閏月定四時成歲這句話怎麼翻譯?是不是「把四季用閏月修正之後構成一個準確的年」?如何修正呢?就是把陰曆相對陽曆不足的天數,幾年間湊足了一個月,就成為一個閏月,放在一年裡把這句話加在譯文裡,有點長,但整句話的意思,用文言表達是不是「以閏餘足月校四時定年」?這裡是「閏餘成月」的意思,並沒有「閏餘成歲」表達呀?,下面我們就來聊聊關於怎麼算陰陽曆日期?接下來我們就一起去了解一下吧!

怎麼算陰陽曆日期

閏餘成歲,律召調陽。這「閏餘成歲」是什麼意思?有人說這是成語,典出《尚書·堯典》:以閏月定四時成歲。這句話怎麼翻譯?是不是「把四季用閏月修正之後構成一個準確的年」?如何修正呢?就是把陰曆相對陽曆不足的天數,幾年間湊足了一個月,就成為一個閏月,放在一年裡。把這句話加在譯文裡,有點長,但整句話的意思,用文言表達是不是「以閏餘足月校四時定年」?這裡是「閏餘成月」的意思,並沒有「閏餘成歲」表達呀?!

所以,如果說「閏餘成歲」是一個成語,那麼,它的源出應該是《千字文》,而不是《尚書·堯典》,因為文意不合。

《尚書》書影

「閏餘成歲」怎麼解釋?那麼,我們就從東坡先生的年齡慢慢說起。蘇東坡(1037年1月——1101年8月),關於他的年齡,有好幾個不同的說法,如果按可以查到的公開資料,看他的出生年份算一下,很明顯,應該是64歲,但是有人說他66歲離世,這兩種說法都有不少的支持者。

林語堂的《蘇東坡傳》上說,蘇東坡生於1036年,如果按此年份計算,蘇東坡應該於65歲逝世。

東坡先生的年齡之爭,有曆法的原因,也有民間年齡計算的原因。

先看曆法的原因。東坡生於北宋仁宗年間景祐三年臘月,這一年,是鼠年,也就是說,嘉佑三年大部分時間是在公元1036年,所以,林語堂先生或許認為,嘉佑三年,自然就是公元1036年了!然而,這是陰曆的算法,當陰曆的下一年,也就是牛年到來之前,公曆卻先一步進入了新的一年——公元1037年。

林語堂

公曆和陰曆有什麼區別呢?我們先了解幾個天文名詞:赤道、白道、和黃道。

天文學上把整個天體想像做一個「天球」。

地球繞地軸自轉,表面上的點所畫出的最長圓周線,就定為赤道。其中,朝向太陽的一面,就稱為「晝」,背向太陽的一面就稱為「夜」,地球自轉,經過一個晝夜變化,就稱為「一日」。

月球繞地球公轉所經過的圓,就叫做白道。

地球繞太陽公轉所經過的圓,就叫黃道。

由於萬有引力的存在,月球對地球上的海水形成漲潮的現象,這是月球對地球的影響,反過來,地球也會對月球產生影響,雖然月球表面沒有液態水,但也會讓月球形成一個不規則的球體,並對其進行鎖定,叫做「潮汐鎖定」,在潮汐鎖定的作用下,月球永遠是一個面朝向地球。這樣,月球在繞地球公轉的同時,也繞太陽公轉,於是在地球上觀察,月球的正對地球一面就會有明暗盈虧變化,這樣,從看到完全的反光,到完全看不到反光的一個明暗變化,就是一個「月相」,一個月相變化所經歷的時間,就叫「一月」。

月相

地球在黃道上繞太陽公轉360度,就稱為一年。

太陽,天文學上叫「日」,以太陽為參照系的曆法,就叫日曆,也叫「太陽曆」,簡稱「陽曆」,這種曆法被世界上許多國家公認為比較準確的曆法,所以也叫「公曆」。「元」,古漢語中有「第一」的含義,比如「元年」、「元日」、「元旦」等。如何記載過了一年呢?常常選用一年的第一天作為標記,所以紀年也常常叫做「紀元」,記載第一日嘛!因而公曆紀年也稱作「公元」,公曆紀元的簡稱。民國成立後,1912年開始用公元紀年,由於這種曆法是從西方傳入我國的,所以也叫「西元」。從這一年開始,公元一月一日定為新年第一天,民間俗稱「陽曆年」,而傳統的「正月初一」這個新年的第一天,則順應民意,定為四大節的首個節日:春節(另外有夏節端午、秋節中秋、冬節冬至三個節日)。

在陽曆中,地球繞太陽公轉一周,經過了地球自轉的365個整數倍數,還有富餘時間,也就是一年約是365天,每經過四年,富餘的時間就又湊足了一天,所以,公元規定,一年中,1,3,5,7,8,10,12六個月每個月31天,2月28天,其餘月份30天,這樣,每年365天,當年份能被4整除的時候,就多安排一天,加到2月份,這樣2月份就是29天。曆法上,把安排多餘的時間叫做「閏」,2月多一天,就是「閏日」,有「閏」時間的年份,就叫「閏年」,比如2004年,能被4整除,這一年就是陽曆的「閏年」,其中,2月是閏月,因為有29日這個閏日。但是,這樣的算法還是有誤差,為了校準誤差,就規定,能被4整除,如果同時又能被100整除的年份,不設為閏年,比如,公元1900年就不是閏年,但如果能被100整除,同時又能夠被400整除,那麼,這一年還是閏年,比如2000年就是閏年。

太陰,天文學上叫做「月」,民間俗稱月亮。以太陰為參照系,就叫做「太陰曆」,簡稱「陰曆」。相較於陽曆,月相的變化比日相明顯的多,很便於人們觀察和區別,這種曆法被我國古代先民用於農業生產,因而也叫做農曆。

在陰曆中,一個月相變化所用的時間,約是29天多而不足30天(29.53059天),所以純陰曆規定大小月間隔設置,大月30天,小月29天,而我們現在用的農曆,其實是經過校準了的「陰陽合曆」,這種曆法的大小月,是經過推算之後確定的,大小月的設置並不是這樣。

農曆的初一,是"以朔定月」的,即月亮全黑的一面在地球中間的那一天定為每月的初一。由於誤差的存在,滿月並不一定是每個月的十五,也可能是十六。民間看月亮確定本月的大小月,有句諺語:大二小三,月亮半邊。就是太陽落下,天空西邊如果初二能看到半邊月亮,則本月是大月,如果是初三才能看到,那就是小月。

陰曆一年,大約經過12個整數月(354或355天),這樣,和陽曆相比較,每年都要少算十來天,大約三年就湊足了一個月,於是在這一年設置一個「閏月」,這個「閏月」和陽曆的「閏月」不是一個意思,這個閏月整多出了一個月,於是出現了一年十三個月的現象。然而這樣的計算至少粗略的誤差校準,所以民間有「三年兩頭閏,忽閏忽不閏」的說法。

無論一個月29天或30天,大小月校準之後都會有一個0.03059天的誤差,這個誤差湊足一天的時候,就加到有閏月的那個年份,如果所閏之月是29天的小月,那麼加上一天就變成了大月。由於根據月相,每月的初一是固定的月相,所以大小月的安排就不能固定,因而會有連續的大月或小月。例如,1824年,八,九,十,十一月都是大月。

如何確定閏月該安排在哪一年、哪一月呢?農曆,一年分為24節氣,對應於地球在黃道上的具體位置。其中,上半個月出現的叫「節」,下半月出現的叫「氣」,當一個月「有節無氣」的時候,就該安排閏月了。閏月的頻率比較精確一點的是「十七年九閏」。

農曆的閏年是383天或384天。

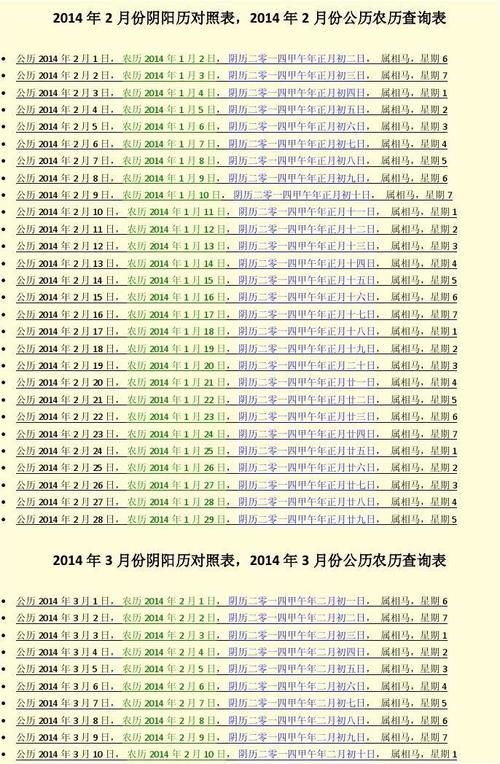

2013年日曆

我國傳統上是一個農業的國度,因而農曆有著很深的基礎,這種曆法自然深深的影響著人們的一些觀念,也有著基於此的農業諺語。比如諺語:四月芒種麥割完,五月芒種剛開鐮;清明前後,種瓜點豆;雨是麥子霜,有錢難買五月旱。這裡的月份,都是指的農曆。

對於人們觀念的影響,比如過生日,許多人過的都是農曆的生日,過年,是農曆的正月初一,中秋節,是農曆八月十五。

對於曆法的記錄,在我國,古人並不是連續的,有兩種方法,一種是年號紀年,一種是幹支紀年。

朝代的更迭,在民間叫做「改朝換代」。而每一個朝代的每一個皇帝,都有自己年號,有的皇帝會改元好幾次。一旦皇帝確定了年號,百姓就會在這個年號下記錄每一天,每一日,而皇帝更換了年號,這種記錄日子的方法也相應的改變,民間叫做「改天換日」。

特殊情況下,年號的更改伴隨著朝代的更迭,新政權宣布成立,舊政權仍然堅持存在,或者,不同的割據政權同時稱帝建元,這樣,不同朝代的兩個年號,就會出現在不同文獻中的重疊使用,不同的年號,記錄的是同一個時間。

連續在位幾十年的皇帝比較少,幾十年不改年號的皇帝就更少了,人們為了便於記錄連續的時間,更直觀的感受不同的時間前後,就採用了循環的幹支紀年,就是十天幹和十二地支搭配使用,六十個組合為一個循環。這種方法可以紀年,也可以紀月,也可以紀日。

以上,都是基於農曆的紀年方式。

關於過年,古人過年的時間是有變化的,比如十月、十二月,都曾經是新年的開始月份。從漢武帝開始,新年從正月,也就是一月開始。從此,中國的新年,就是每年的正月初一,這個新年,我們過了兩千多年!有人認為,傳統的十二地支對應的十二屬相,是不是從漢武帝開始的,

2015年山東「漢武帝」祭祀表演

但有人認為是從漢朝開始的,也有人認為這要稍晚一些,但,無論如何,這種與地支對應的十二屬性,是基於農曆的。所以,有人認為新生兒的屬相是用公曆確定的,是沒有根據的,因為公曆沒有幹支紀年。兩個屬相的交界點,當年的除夕和新年春節的交界點。

我們繼續說年齡的問題。傳統上,我們表示有,就用數字記錄,沒有,就不記錄唄!所以,傳統上的自然數,就是表示物體個數的1,2,3,4,5……,0是不屬於自然數的。我記得我小的時候,老師反覆訓練我們,0不是自然數。但是,西方國家的觀念認為,0是屬於自然數的,為了便於和世界交流,1993年,我國做出了相關的規定,規定,0屬於自然數。既然是規定,就沒有什麼道理可講,好比為了編程,規定「紅色大於綠色」,或者「凳子大於椅子」。然而,儘管有規定,民間還是習慣上並不把0當做自然數,比如,孩子一出生就是一歲,或者直接說孩子幾個月了,出生幾天了,沒有人說孩子出生第0天,除了填表,也基本上聽不到孩子0歲了這樣的說法。

年和歲,有時候表示時間跨度,有時候表示時間節點,有時候表示經過「年」這個節點的個數。傳統上,我們的年齡,就是指經過幾個「年」這個節點的,比如,新生兒除夕一出生,就記作一歲,傳統說法是「天生就是一歲」,古人認為,人是上天的「創造」,「天生我才必有用」嘛!然後過了零點,進入新年,這樣,孩子就兩歲了,雖然還沒滿24小時的一天!但是,在孩子沒滿月之前,通常說孩子的日齡,沒滿周歲之前,都是說孩子幾個月了,通常不說孩子的年齡,而是說月齡,當孩子滿周歲之後,這樣的年齡就加了進來。於是,不少人認為,臘月生人的孩子,虛兩歲!

那麼,什麼是虛歲?一個人到底應該虛幾歲?

關於虛幾歲,國家並無規定,正規的文件或檔案,沒有虛歲的說法,都是計算周歲。

那麼,民間的習慣是虛幾歲呢?

多數情況下,民間都是憑感覺, 除了臘月生日之外,多數認為虛一歲。

為什麼要虛這樣一歲?因為一個人真正的生命起點,是從胎兒就開始的,在母親體內的時間,也是要計算進去的,所以有了虛歲的說法。而脫離母體之後,真正成了一個獨立的生命個體,所以從此時開始,計算周歲。

虛歲,有著不實的,有誤差的意思,虛歲,也可以理解成誤差在一歲範圍內的意思。比如上半年五月出生的孩子,全年說兩(虛)歲,和周歲誤差都在一歲之內。而後半年出生,比如八月,全年說孩子兩(虛)歲,一到七月之間,並不滿一周歲,這樣就超出了一歲的誤差。所以,嚴格說來,後半年出生的孩子,都應該向虛兩歲靠攏,但是,民間習慣上只把臘月出生的孩子虛兩歲。

我們再回到東坡先生的年齡問題上。鼠年出生的東坡,在整個牛年,都是兩歲,在八月也是兩歲,之所以以八月為例,是因為東坡先生於八月去世八月,沒有跨年的問題。也就是說,公曆1037年的八月份,東坡先生是兩(虛)歲,那麼,按此算法,1101年的八月,東坡先生應該是65歲!那,六十六歲是如何計算出來的呢?

蘇東坡雕像

關於人離世後年齡的計算,不同的地區,有不同的說法,比如,有的地區說,天生一歲,地長一歲,所以,入土的時候,是虛歲加一歲。

也有的地區說人過世之後,要多算一點,天生地長之外,再多加一歲,叫「算大數」,並且把這種年齡寫在白色的燈籠上掛起來。

還有的地區,是虛增四歲的,是說天生一歲,地長一歲,媽給一歲,爹加一歲。

上面都是一些地方傳說,細考,不一定有曆法根據。

回到文章開頭:閏餘成歲。古人認為,長壽是一種福氣,五福(長壽、富貴、康寧、好德、善終)之一嘛!

按農曆講,一年十二個月。每過一段時間,就多加一個月。古人認為,多出來的這一個月,是上天對人的恩賜。每當累加的月數等於十二的時候,就相當於上天賜給了自己一歲,或者說,把這些富餘的月份閏集起來,就又組合成了一歲,這不就是「閏餘成歲」嗎?

有福氣的人,歲月在享受中度過,所以,長壽的人去世,用「享年」。而福氣不旺的人,壽命就不會很長,因而用「得年」。

那麼,農曆的閏月,攢夠十二個月需要多長時間呢?按十七年九閏的算法,大約需要22.67年,如果壽數沒有過花甲,這被認為是年齡沒有「周天」,如此,也就沒資格領取上天的恩賜了!

所以,六十歲之後的人過世,是要加上上天恩賜的年齡的!但是,不足十二個月的不累進年齡。

如此,東坡先生的年齡是不是應該"享年六十六歲」呢?