來自非洲的圖像揭示出人眼進化的奧秘

2025-02-13 23:26:24

泡泡網資訊頻道3月8日 早在一千萬年前,生活在非洲熱帶稀樹大草原上的人類祖先就開始有意識地觀察他們所生存的環境:太陽的升起、草原的起伏、廣闊無垠的天空以及野生動物身上的圖案……最新的研究表明,這種由許多不同的複雜畫面組成的場景影響到了人類眼睛的進化,最主要的是感光錐形細胞的排列方式。這個發現可能會幫助研究者發明出更接近於人類視覺的儀器——高效、精準並能適應周圍環境。

電子顯微鏡下的靈長類視網膜感光細胞

人類的視網膜包含三種感光錐形細胞,它們按照馬賽克的方式排列,分別對紅色、綠色和藍色光敏感。當然,這種馬賽克排列並非雜亂無章——之前的研究顯示,視網膜能主動適應周圍環境,持續演化以便獲取最重要的信息。例如,即便是同一個湖泊中的魚類,由於它們所處水域的深度不同,導致光線被水過濾和折射的角度也不同,為了最有效地檢測出自身水域的光線波長,生活在不同深度水域的魚類其視網膜的排列也有所區別。研究人員稱之為「高效編碼假說」。

那麼,人類的眼睛是否同樣是「高效編碼」的呢?看來似乎並非如此。天空和大海在我們生活的自然場景中佔有很大比例,然而人類視網膜中只有6%的感光錐形細胞對藍色敏感,而且它們大多分布於我們視網膜的邊緣。至於剩下的錐形細胞中,紅色感光細胞與綠色感光細胞的比例隨個體差異變化很大。

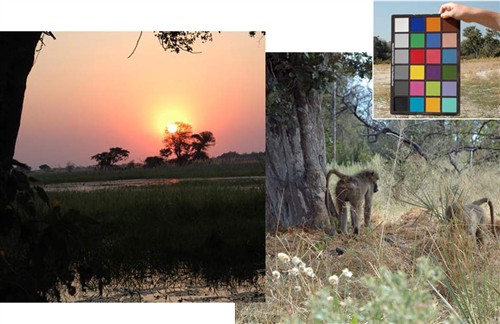

為了查明究竟是什麼原因導致這種現象,研究人員建立了一個包含5000多張高解析度圖片的資料庫,這些圖片均拍攝於波札那的不同地區,波札那被認為可能是人類起源的地方並且目前當地仍有很多其他的靈長類動物。在這個圖片資料庫裡,同一個場景會在白天不同的時段用不同的曝光時間、光圈和焦距反覆拍攝。運用一種根據過去對人眼錐形細胞感光原理的研究發展出的算法,調查者計算出了相機所能獲取的各種波長光線的光子數量,以及怎樣的感光細胞排列才能捕捉到最大數量的光子。

在波札那拍攝的5000多張這種照片幫助科學家揭示了人眼進化的奧秘

這項研究的結果表明,錐形細胞在人眼視網膜的實際排列情況與運算模擬出的結果基本一致:紅色和綠色的感光細胞捕獲光子的能力強於藍色感光細胞,這就解釋了為什麼視網膜中藍色感光細胞數量如此之少並且還主要分布在視網膜的邊緣而不是光線焦點的中心。而紅色感光細胞和綠色感光細胞捕獲光子的能力相當,因此從生物演化的角度看並沒有必要讓這兩種感光細胞的比例保持嚴格的相關關係。

除了解釋人類視網膜的演化之外,「高效編碼假說」也能幫助研究者開發出具有人類視覺的機器人。目前各種人工視覺(機器視覺)的主要功能依然是儘可能詳細而準確地記錄圖像數據而不是像人類視網膜那樣解讀色彩和輪廓信息,這就導致人工視覺在陌生環境中識別物體的能力相當有限。開發人員表示,「人工視覺要能應用到各個領域還有很長的路要走。」

有專家指出,對於眾多致力於視覺感知——對比、輪廓識別而非僅僅色彩辨別——的研究者來說,波札那資料庫作為一項標準將非常有用。至於在非洲拍攝的圖像和在世界其他地區拍攝的圖像會不會導致截然不同的研究結果目前還不確定,畢竟人類的視覺甚至在外太空也同樣好使,未來的研究或許將更加專注於人類的眼睛對不同環境是否也會做出不同的適應這個問題。■