英特爾披露Omni-Path互聯架構更多細節

2025-05-10 00:04:24

當前在大型高性能PC系統上使用的互聯繫統大多還在用乙太網或者Infiniband作為互聯通信的手段,但是英特爾卻打算推出一種全新的架構,它就是Omni-Path。在本周舉行的「熱互聯會議」(Hot Interconnects)上,該公司披露了有關Omni-Path架構的工作原理、以及如何與自家其它產品共同部署的更多細節。

Omni-Path解決了令業內相當棘手的問題,即允許成千上萬個超算節點高速低延時互聯互通,當然其規模亦可由小到大不盡相同。

為了實現這一點,這家晶片製造商幾乎打造了新互聯結構所需的每一塊「拼圖」,從主機適配器到交換機、軟體、甚至任務工具。

一些核心技術源自於英特爾從Cray那買來的Aries IP、以及從QLogic買來的True Scale InifiniBand IP。大部分軟甲則來自開放式光纖網絡聯盟(Open Fabric Alliance)。

Omni-Path用到了在數據中心市場佔據主導地位的英特爾至強產品線和Xeon Phi並行處理器的許多經驗。

首款Omni-Path產品會推出採用PCIe接口的主機適配器,但英特爾還計劃將Omni-Path的連接性整合封裝到與Xeon和Xeon Phi相同形狀下。

除了更小的尺寸和更低的功耗,此舉亦可大幅降低整體成本,但它的「副作用」卻是讓競爭互聯標準的生存變得更加困難。

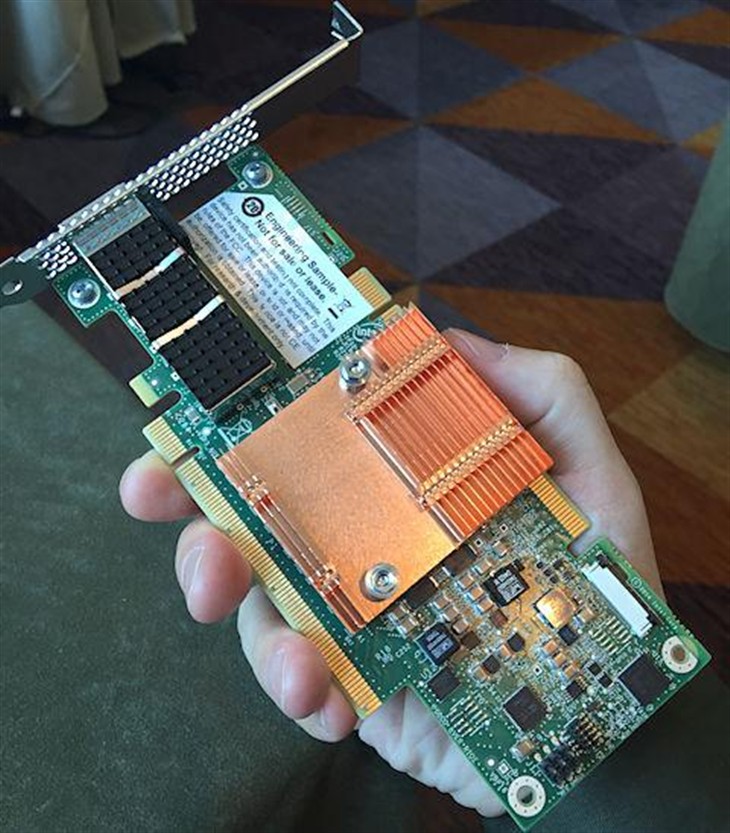

在上周的英特爾開發者論壇(IDF 2015)上,我們見到了首個採用PCI Express x16樣式的首款Omni-Path適配器。

該卡板載了單個埠(但這種類型的適配器也可以板載2個),支持高達100Gbps的連接速率。單埠卡所需的電源功率為8瓦,雙口則是12瓦。

Omni-Path支持「每連接四通道」,即25Gbps * 4。此外,它還支持3米長的光纜或銅纜連接(儘管這是個下一代互聯標準),這麼做的好處是可以更好地控制成本。

Omni-Path獨有的魅力,大多體現在網絡堆棧的最底層上(具體說來就是OSI網絡模型中的第1層和第2層),因此它還兼容現有的傳輸和應用標準。

Omni-Path最有趣的創新,或許是引入了「1.5層」的概念。它被稱作「連結傳輸層」(link transport layer,簡稱LTL),脫胎於Cray和Aries基礎互聯開發工作。

Omni-Path首席系統架構師Phil Murphy表示:加入的這一層可將數據包分解成65-bit的單元(又稱flits),再將一組16 flits連同CRC塞到一個包裡。

打碎成小包可讓Omni-Path根據包數據包的大小和優先級而帶來更低的延遲,不同的數據包可以根據需要掠過,以確保重要消息儘可能地穿過彼此間的交錯而到達目的地。■