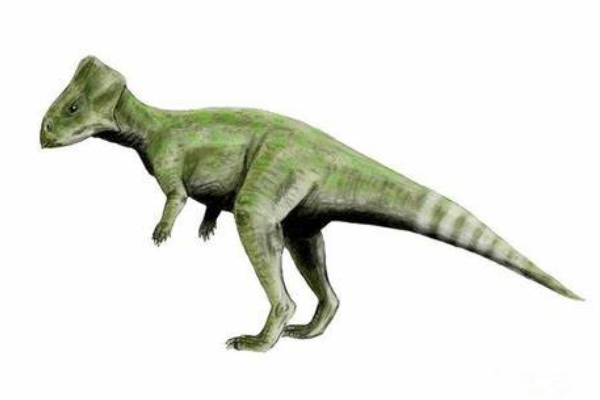

喇嘛角龍:蒙古小型植食恐龍(體長2米/帶有三角頭盾)

2024-06-16 13:14:08

喇叭角龍是一種原角龍科恐龍,生存於8500萬-8300萬年前的白堊紀末期,屬於小型恐龍的一種,體長僅僅只有2米而已,主要是以植物為食。第一批喇嘛角龍化石是在蒙古國出土的,當然在北美洲也發現了相關化石。

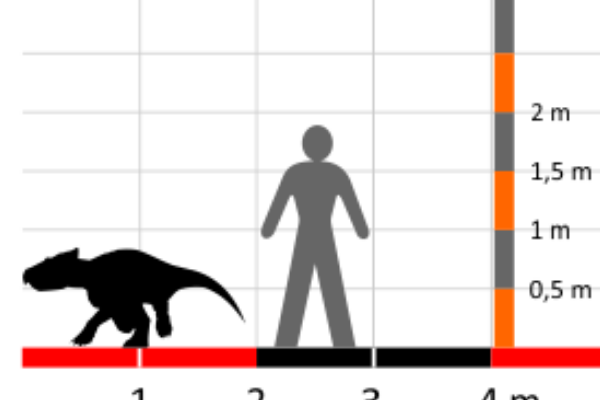

喇嘛角龍的體型

喇嘛角龍算是角龍下目中體型較小的恐龍之一,體長普遍只有2米左右,在770多種已經發現的恐龍中只排名在527位,和棒爪龍、亞洲角龍、彩蛇龍等都有著非常相似的大小,相當於現代的一隻鴕鳥差不多大。

喇嘛角龍的外形特徵

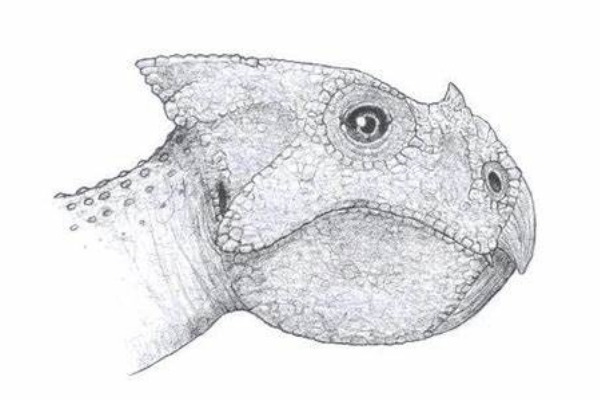

喇嘛角龍和大多數角龍下目恐龍一樣,在腦袋的後方都長有一片突出的三角形頭盾,呈現出扇形向後擴散開來,和弱角龍非常相似,不過它的頭盾並不如典型的角龍那麼大,因為它屬於最原始的角龍科恐龍之一,同時它也帶有典型的鸚鵡鳥喙狀嘴巴的特徵,前肢較後肢更短一些。

喇嘛角龍的生活習性

喇嘛角龍主要是以植物為食的,因為生活在白堊紀時期,所以它喜歡吃的主要植物大部分都不是開花類,因為開花植物在當時的生長範圍不大,再加上喇嘛角龍的身高不高,所以基本上它只能以一些低矮的植物為食,比如蘇鐵、蕨類植物以及松科植物等,尖銳的鳥喙嘴可以有效的啃食斷那些堅硬的針葉或者根莖,尤其是那些比較堅硬的植物。

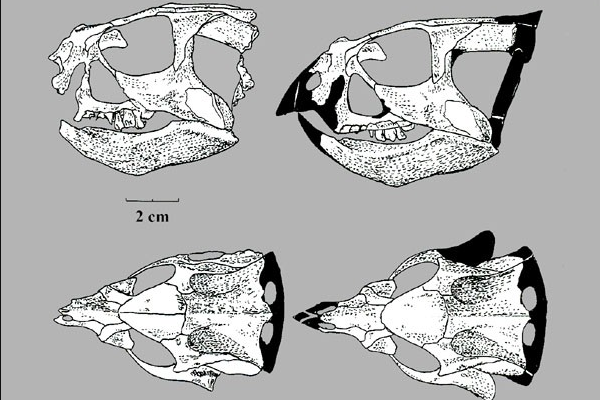

喇嘛角龍的化石發現

喇嘛角龍的第一批化石是在蒙古國的納摩蓋吐盆地發現的,據說這批化石是埋藏於Khulsan地區的,被認為是和弱角龍有著非常近的親緣關係的恐龍。最終在03年的時候由Vladimir命名和描述的,而名稱的含義也非常貼切,叫做「喇嘛的有角面孔」,而它的種名則叫做聖徒喇嘛角龍。