那些堪稱勞模的遊戲:EA體育系列漫談

2025-04-21 20:33:32

在如今的遊戲界,一款曠世大作往往需要數年的打磨,才能最終成就不俗的銷量以及卓越的口碑。例如暴雪向來以慢工出細活而聞名,旗下產品風靡全球;GTA5經過RockStar五年的精雕細琢,成為有史以來最暢銷的電視遊戲,各項成績屢創新高。

每年到了日子準時交租

但另一方面,有這麼一類遊戲,不僅每年都會在幾乎固定的時間推出一款系列正統續作,而且在外行看來兩代之間無論從畫面、題材等表面元素,還是系統、玩法等核心內容都大同小異。但邪門的是,這些作品卻偏偏有一大幫忠實無比的擁躉。每年一到它們的發售日,玩家們就樂此不疲地掏出真金白銀,而遊戲公司的業績增光添彩。這些系列作品上市頻率之高,成績之好,如果海外遊戲廠商也評「勞模」的話,它們可謂當之無愧。

今天就借勞動節之機為大家盤點部分生命力極其旺盛的EA體育遊戲系列。

傲視群雄EA SORTS

「車槍球」三大流行遊戲題材中的「球」類一般來講泛指各種體育遊戲,其中EA SPORTS旗下的「FIFA」系列、「NBA Live」系列、「麥登橄欖球」系列、「EA高爾夫」系列、「NHL冰球」系列,就是小編所說的「勞模」典型。

1、後來居上的「FIFA」系列

在1993年末誕生以前,市面上其實已經有不少知名的足球類遊戲,其中一些甚至從80年代開始就牢牢把持著PC以及家用主機的市場,例如「感官足球」系列、「比賽日」系列等等,但EA還是以超凡的眼光和魄力加入了戰團,並直接將自己的足球遊戲命名為國際足聯的縮寫「FIFA」。

系列第一作《FIFA國際足球(FIFA International Soccer)》雖然獲得了國際足聯使用其名稱的許可,但遊戲中的球員仍然使用的假名。這牽涉到足球類,乃至所有以現實比賽為藍本的體育類遊戲一個共通的問題,那就是真實數據。

職業化的足球聯賽帶來了超高的收視率,把這項運動捧到了全球最流行的體育比賽位置上。良好的商業化表現使得球員及其相關資料被牢牢控制在各大俱樂部手裡,很多遊戲廠商為了控制開發成本(足球遊戲本來就被認為是一種以小博大的遊戲類型),往往採用假名的形式,EA一開始也不例外。

1998年還是團鮮肉的勞爾

但正是因為看到此間的商機,EA從1995年的《FIFA96》開始使用真實的球員姓名和資料,《FIFA98》有了帶資格賽的完整世界盃賽程(包含在國際足聯註冊的所有國家隊)。在經歷了98年到00年代初期的低谷之後,「FIFA」系列被最強有力的競爭對手「勝利11人」系列壓得抬不起頭來,終於下定決心從《FIFA2003》開始全面改進遊戲面貌。

經過多年的積累,「FIFA」系列的球員、球場以及聯賽授權數量在不斷增加;遊戲引擎不斷更新換代,並不惜血本地進行動作捕捉、面部捕捉、物理碰撞,帶來了一代更比一代強的真實遊戲體驗;還有越來越完善的網絡聯機、經理模式等等,以上每一項幾乎都是「勝利11人」的軟肋。

天知道梅西還要霸佔這個位子多久

「FIFA」系列的後來居上可以說是歐美遊戲在銷量和品質上趕超日系作品的縮影。前者憑藉財力和魄力不斷開拓創新,後者抱著所謂的傳統優勢不放,逐漸陷入遊戲質量與市場表現雙雙下滑的惡性循環,最終不得不到手遊這一新興市場裡去找出路。

《FIFA 2016》將是該系列連續第4次啟用球王梅西作為代言人,其巨大的財力由此可見一斑。反觀「勝利11人」系列,從本田圭佑到「藍武士」,似乎也只能在日本國內打轉了。

2、NBA雙雄「2K」與「Live」

和足球遊戲領域一樣,儘管山頭眾多,但對玩家來說知名度最高、粘性最強的只有兩個品牌,那就是Take-Two的「NBA2K」系列和EA的「NBA Live」系列。

1989年的《湖人對凱爾特人》

說起來「Live」在EA旗下運動遊戲中的歷史比「FIFA」要長不少,畢竟職業籃球賽在美國的人氣比足球要高得多。於1989年發售的第一作名叫《湖人對凱爾特人(Lakers VS Celtics)》,是以NBA季後賽中東、西兩大賽區中的強隊為主題製作的,並一直將這種製作方法延續到了1993年,之後從1995年才開始正式採用「NBA Live」的名字。

而如今歸於Take-Two旗下的「NBA2K」系列一直由Visual Concepts工作室負責,在1999年才出品系列第一部作品。單看銷量的話,由於知名度不足等原因一直被「Live」系列碾壓,這也基本符合兩家公司的體量對比。

《NBA ELITE 11》當年放出的試玩版BUG非常多,手感也十分拙劣

不過到了2010年,EA面對「NBA2K」系列在遊戲質量以及口碑上的步步緊逼,連續使出好幾個昏招。首先是將成型多年的「Live」品牌棄之不用,大張旗鼓地宣傳新馬甲「ELITE」,還自信滿滿地放出《NBA ELITE 11》的試玩版,向大家展示全新的右搖杆投籃控制以及其他改進。但這個惡性BUG頻出的DEMO卻飽受玩家以及媒體惡評,EA一怒之下取消了開發(僅有部分遊戲拷貝流出)。

Live系列銷量最高的2005也僅有260萬左右

不久之後EA又以籃球遊戲市場過小(在2012年以前,Live和2K每年加起來只有約400萬套左右的銷量)為由,宣布放棄籃球題材遊戲的開發,把市場完全讓給了「NBA2K」系列,直到2013年的《NBA Live14》才正式復出。期間雖然也放出過《NBA Live13》的消息,但因為幾乎和「ELITE」一模一樣的理由,這款作品最終也被EA給取消了。

「NBA2K」系列借次世代主機之勢攻城略地,4月30日還發行了國行版

沒有了一直壓在頭上的老大哥,「NBA2K」系列開始毫無顧慮地將一些新想法盡數加入到自己的作品之中,讓遊戲的風貌變得更加精煉,一口吞下主機上的籃球遊戲市場。2012年10月《NBA 2K13》問世之後受到媒體一邊倒的好評,三大主機合計銷量更是超過450萬套(VGChartz統計),讓EA如何不眼紅。

2K在接下來的兩年內有條不紊地推出了兩款續作,在次世代主機上出貨均超過500萬份,這再也不是2010年左右那個兩大品牌加起來只有400萬的小蛋糕了,於是EA「Live」系列的回歸也就順理成章。

IGN給《NBA Live14》打出了4.3的低分

但畢竟與市場風向以及玩家習慣脫離了近2年之久,《NBA Live14》以及《NBA Live15》的風評只能用慘不忍睹來形容,IGN更是毫不留情地給這兩作分別打出4.3以及5.5的低分。看來EA要想回歸主流籃球遊戲市場,要做的遠不止從墳地裡把一個老品牌挖出來重新包裝一番這麼簡單。

3、美國人民的橄欖球情結

如果說上面的籃球也好,足球也好,靠的是這兩大球類競技項目在世界範圍內的影響力的話,那麼「麥登橄欖球(Madden NFL)」系列完完全全是被美國人民推上「系列總銷量過億」這一神壇的。這也從側面反映出橄欖球這項運動在美國本土難以撼動的影響力。

首先需要介紹一下「麥登」這個名字。橄欖球界的約翰·麥登(John Earl Madden)生於1936年,從高中開始參加美式橄欖球比賽,曾效力於俄勒岡大學隊、加州理工州立大學隊等球隊,由於在校際聯賽中表現突出,1958年被國家橄欖球聯盟(National Football League,NFL)的費城老鷹隊選中。但不幸的是,他在隨後的一次訓練中膝蓋嚴重受傷,職業生涯還未開始便宣告結束。

年輕時意氣風發的麥登

在那之後麥登先後出任了多支大學球隊以及職業球隊的教練並成績顯著,曾帶領奧克蘭突襲者隊於1977年1月擊敗明尼蘇達維京人隊,奪得球隊第一個超級碗總決賽冠軍。

1979年之後,麥登辭去教練職務,在CBS、NBC等四家美國有線電視臺擔任NFL賽事的解說嘉賓,2006年入選職業橄欖球名人堂,2009年宣布退休。

1988年的時候,還不能將他稱為「老爺子」

而麥登早在1984年便開始和EA接觸,1988年共同推出「麥登橄欖球(Madden NFL)」系列遊戲(第一作名叫《John Madden Football》),迄今為止一共推出過近30款正篇以及眾多支線遊戲,總銷量過億。即使在2009年退休之後,麥登依然沒有終止與EA的合作,因為光代言費他每年就有2、300萬美元進帳,何樂而不為呢。

和EA其他很多體育遊戲一樣,無論是找來麥登這位美國橄欖球界的名人,還是1993年獲得NFL使用真實球員以及球隊名稱的授權,都是為了提升遊戲的真實性,讓玩家玩遊戲的時候有一種在觀看比賽的錯覺。

「真實」從一開始就是「麥登橄欖球」系列的主要關鍵詞,在強大財力的支撐下,EA Tiburon工作室可以把這款遊戲做得遠超其他同類商品。沒人說得清愛玩橄欖球類遊戲的美國人中有多少是「麥登橄欖球」的死忠粉絲,美國橄欖球界的傳奇球星之一馬歇爾·福克認為至少超過50%,EA自己發布的數據則稱系列核心玩家有500萬到700萬,這顯然是企業不斷推出新作的最大動力。

更有意思的是,「麥登橄欖球」系列不僅僅在北美遊戲圈聞名遐邇,甚至連NFL的教練和球員之中也有不少公開表示自己曾經從這款遊戲中尋找戰術靈感,練習如何排兵布陣,以及進行模擬比賽。

又一次預測正確

說到這裡就不得不提2015年2月一則有關《麥登橄欖球15》的軼事,EA按照慣例用這款遊戲為NFL總決賽「超級碗」進行預測,結果不僅成功模擬了勝負,連比賽進程也大致相同。並且這還不是「麥登橄欖球」系列第一次預測成功,無疑從一個側面說明該遊戲對真實數據以及戰術配合的還原達到了何種程度。

類似「誰登上『麥登橄欖球』遊戲的封面,很快就會成績下滑或是受傷」這樣的「麥登詛咒」,也是圍繞該遊戲的趣談之一。

網友為「麥登詛咒」製作了不少惡搞圖

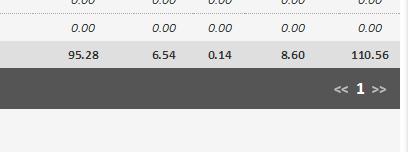

從下面這張圖可以看出,「麥登橄欖球」系列迄今為止1.1億份的銷量中,北美佔去9500萬。而上面提到過的「FIFA」系列則顯得平均一些,歐洲佔絕大多數,比較符合眾多足球強國齊聚歐羅巴的現狀。說明群眾基礎對體育類遊戲的生存至關重要,哪怕是在全球範圍內不怎麼流行的項目。

其中最左邊是北美銷量,最右是總銷量,單位百萬

寫到這裡小編忽然腦洞一開,如果EA哪天想通了準備打開中國本土體育遊戲市場,從桌球或是羽毛球國家隊找個名聲響亮的元老做代言人,不知道國內玩家會不會買帳呢。

4、冰球、棒球以及其他

無論從銷量還是影響力來看,EA Sports旗下剩餘的「勞模」品牌恐怕更為小眾,更不為中國玩家所熟悉。

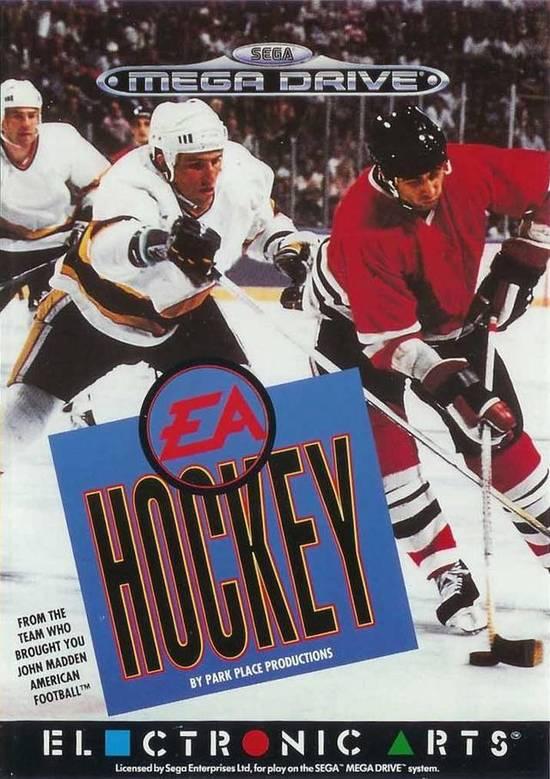

「NHL(National Hockey League)」系列

可能是對硬體設施要求太高,冰球運動在全世界似乎很難普及

國家冰球聯盟(NHL),還有前文中介紹過的國家橄欖球聯盟(NFL)、國家籃球協會(NBA),再加上美國職棒大聯盟(MLB)合稱為美國體育界的「4巨頭」,它們也是全世界所有體育運動中商業價值最高的體育賽事。在各種商業手段的運作下,逐漸成為美國和加拿大的一大流行文化符號。

EA當年的LOGO和其花哨

「NHL」系列由EA加拿大工作室負責製作,系列第一款作品可以追述到1991年的《NHL Hockey》。和其他EA Sports品牌的體育遊戲一樣,該系列也獲得了NHL的授權,可以在遊戲中使用球隊名稱、球場外觀以及專用配色,同時也手握「國家冰球聯盟運動員協會(NHLPA)」的授權,讓球星的真名乃至個人喜好都可以在遊戲裡得到完整重現。知名解說的現場剖析、球員面部及動作捕捉這些EA自然是輕車熟路,不必多說。

NHL系列名聲在外,但效益並不見得有多好

「NHL」系列從1991年開始一直到2014年的《NHL 15》,雖說每年一作從不懈怠,但總銷量加起來也不過2000萬份左右(VGchartz數據),到目前為止成績非常好的《NHL 2002》只有120萬,和「FIFA」或是「麥登」動輒上千萬的成績無法相提並論,但EA卻始終沒有以市場過小為由放棄這一系列的開發,可能是北美人民對冰球的特殊感情起了一些作用。

2K Sports無疑在冰球項目上栽了跟頭

在這個領域,EA的最大競爭對手原本依然是2K公司的「NHL 2K」系列,不過由於後者加入戰團較晚,銷量和口碑與老大哥相去甚遠,最終導致2K在2011年5月宣布退出該領域,不再繼續開發《NHL 2K12》。直到3年多以後的2014年9月,「NHL 2K」這個名字才又一次出現在公眾面前,不過只登陸iOS以及安卓平臺,傳說將回歸家用主機的「NHL 2K16」遲遲未能獲得官方確認,不知道該品牌是否會就此沉寂下去。

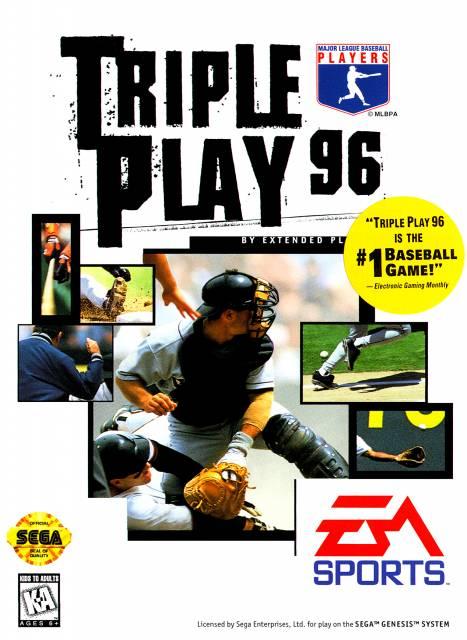

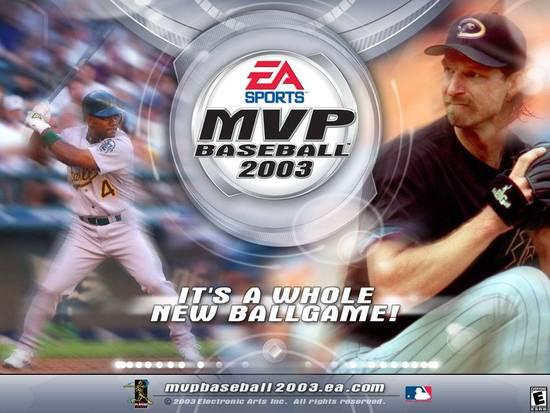

「MLB(Major League Baseball)」系列

棒球是美國發展最早的職業運動,早在1903年便由美國聯盟和國家聯盟成立了「美國職棒大聯盟」。這顆小球的人氣在北美、日本、臺灣等地的人氣絕不比籃球、足球低,EA這個大土豪自然也不會放過這塊大蛋糕。但這麼多年以來,EA的棒球遊戲之路走得並不順利。

1995年推出的《Triple Play96》

「Triple Play(三殺)」系列是EA首個涉及MLB的遊戲,最早一作發售於1995年,以幾乎每年一作(2001年未出)的頻率出到2002年,但由於風評每況愈下,在2003年用自家的新品牌「MVP棒球」系列將其取代,代表著全新的開發方向。

然而「MVP棒球」僅僅出了03、04、05三部作品,就在2005年遭到競爭對手ESPN(娛樂與體育節目電視網)、Take-Two Interactive(2K母公司)的聯手打擊。它們與美國職棒大聯盟籤訂了一項為期長達6年(2006至2012)的獨佔協議,禁止其他公司使用MLB的球場以及球員數據製作遊戲。

短命的「MVP棒球」系列

沒有了MLB的支持,EA退而求其次,將目光對準另一個在美國體育界同樣有著不俗影響力的組織,全國大學體育協會「NCAA(National Collegiate Athletic Association)」。並以大學棒球聯賽的球場和球隊數據為基礎製作了《MVP 06:NACC棒球》和《MVP 07:NACC棒球》兩款作品,只不過球員都是虛構的。但糟糕的市場表現沒能使這個系列繼續存活下去,「07」成為帶著「MVP」系列商標的最後一款系列正篇,直到EA於2012年在韓國發布名為《MVP棒球 Online》的在線遊戲,這一品牌才又一次出現在玩家面前。

總裁親口承認技術實力不足

EA現任CEO,也是EA Sports的前任執行副總裁安德魯·威爾森(Andrew Wilson)在2013年6月接受Polygon的採訪時表示,EA Sports內部雖然對棒球遊戲充滿激情,但公司現階段並沒有適合製作棒球遊戲的技術儲備,包括對應次世代主機的新引擎,以及足夠的優秀人才等等,之前幾部風評不佳的作品就是倉促行事的惡果,他說:「在湊齊一支令人難以置信的A級團隊之前,我想我是不會著手研發棒球遊戲的。」

話雖如此,「MLB」畢竟是一個看得見摸得著的巨大市場,身為運動類遊戲當之無愧的巨頭,EA就算重啟相關系列作品,也不算是出人意料的大新聞。

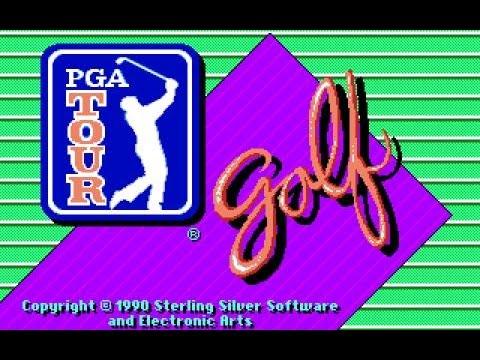

從「PGA Tour」到「Tiger Woods PGA Tour」

高爾夫球遊戲雖然對抗性不足,但卻很考驗玩家的操控能力

美巡賽(PGA Tour)是美國三大高爾夫球重大賽事之一,也是其中知名度最高的一個。EA從1990年開始以PGA的球場以及賽事數據為基礎製作「美巡賽」系列高爾夫球遊戲,發行在DOS以及MD主機上的系列第一作儘管受主機機能限制極大,但遊戲表現不俗,曾被評選為MD主機十大非常好的遊戲之一。

性醜聞無疑對泰格·伍茲的形象打擊巨大

同樣以每2年一作的步調出到1997年之後,EA請來歷史上最優秀的高爾夫選手之一泰格·伍茲為該系列代言,遊戲從此改名為「泰格伍茲美巡賽」,從1998年開始每年固定出品一部新作一直到2013年。但由於泰格·伍茲近年來成績下滑,而且爆發於2009年底的婚外情醜聞也讓他形象大跌,直接導致發售於2010年6月的《泰格伍茲美巡賽11》銷量大跌。EA表面上對媒體表示不會放棄這位優秀的選手,但最終還是在2014年E3宣布把該系列代言人換成了美國高爾夫球界新秀羅裡·麥克羅伊(Rory McIlroy),讓人唏噓不已。

一直出到世界末日

其實除了上面介紹的這些大家耳熟能詳的EA體育系作品以外,還有「FIFA足球經理」系列、「納斯卡賽車」系列以及近年來冉冉升起的收視新星「UFC綜合格鬥」系列等等,極為廣泛而又穩定的受眾加上成熟的運作模式,稍加改動就能成就一個每年都能固定上繳利潤的遊戲產品,不知道為了在題材上求新求變而絞盡腦汁的RPG、動作遊戲製作商們對此有何看法。

EA的體育遊戲隨著遊戲市場的不斷擴大,特別是手遊平臺的逐漸興起,暫時還看不到全面衰敗的跡象,也許真能一直出到世界末日也說不定。■