國土空間規劃和生態環境保護規劃(生態環境分區管控與國土空間規劃的銜接)

2023-04-27 12:59:04

國土空間規劃和生態環境保護規劃?作者:王社坤、南佳藝(西北大學法學院),我來為大家講解一下關於國土空間規劃和生態環境保護規劃?跟著小編一起來看一看吧!

國土空間規劃和生態環境保護規劃

作者:王社坤、南佳藝(西北大學法學院)

生態環境分區管控和構建國土空間規劃均是生態文明制度體系的重要內容,均致力於通過國土空間分區推動生態環境治理,但是兩項制度的發展路徑和制度重心不盡相同。如何實現兩者之間的有效銜接,是環境法典編纂中亟待關注的重要問題。

緣起:從制度「分流」走向「合流」的必然

劃分功能區並實施差別化的管控是生態環境保護的有效手段,被世界各國普遍採用。20世紀90年代以來我國就陸續劃定了地表水、大氣和聲環境功能區,進入21世紀後通過生態功能區劃和生態保護紅線的劃定,初步構建了不同生態環境要素的分區管控體系。這期間生態環境分區管控主要以單項要素保護為目標,難以實現對特定生態環境空間的整體性保護。此外,管控分區的空間尺度較粗,也未實現國土空間全覆蓋。

以生態文明建設為契機,2015年以來我國開始探索以生態保護紅線、環境質量底線、資源利用上線和生態環境準入清單(即「三線一單」)為核心內容的新型生態環境分區管控。截至2021年底,我國所有省、市兩級「三線一單」成果均已完成,基本建立了覆蓋全國的生態環境分區管控體系。與早期的單要素分區管控相比,基於「三線一單」的生態環境分區管控綜合了生態保護、環境質量管理和資源利用等多要素管控要求,能更好地契合生態環境保護的整體性需求。更重要的是,此種生態環境分區管控將上述「三線」轉化為不同區域和生態環境管控單元的差異化管理和準入要求,為政府和企業提供了生態環境管理領域的空間可視化標準。因此,此種生態環境分區管控本質上是一種以生態環境保護為目標的空間治理手段,它通過「劃框子、定規則」在確保系統性、整體性的基礎上實現了生態環境治理的空間化、差異化、精細化。

提出,國土是生態文明建設的空間載體。生態文明建設的重要目標之一就是構建「生產空間集約高效、生活空間宜居適度、生態空間山清水秀」的國土空間格局。要實現上述目標,就要構建以空間規劃為基礎的國土空間治理體系。一方面,國土空間規劃是國家空間發展的指南和藍圖,是各類開發保護建設活動的基本依據。另一方面,國土空間規劃旨在通過「多規合一」實現對國土空間結構的整體優化,並通過國土空間用途管制對國土空間不同分區進行差異化治理。因此,以生態環境治理為核心目標的生態環境分區管控,必須要納入國土空間治理體系的整體框架才能更好發揮其效能。2020年頒布的《長江保護法》在實現生態環境分區管控法治化的同時,就明確要求「生態環境分區管控方案和生態環境準入清單應當與國土空間規劃相銜接」。

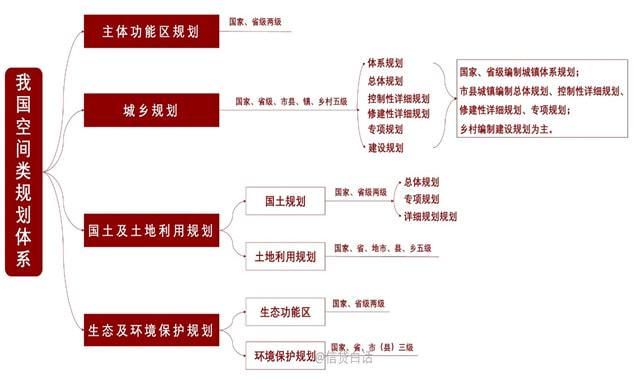

路徑:以空間分區及其管控措施為著力點

生態環境分區管控以區域生態環境評價結果為科學依據,根據生態環境屬性和經濟社會發展特徵將國土空間劃分為優先保護區、重點管控區、一般管控區三類生態環境管控單元。國土空間規劃則將主體功能區規劃、土地利用規劃、城鄉規劃等空間規劃融為一體,以資源環境承載能力評價和國土空間開發適宜性評價(即「雙評價」)為依據,劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等空間管控邊界,統籌布局生態、農業、城鎮等功能空間。不難發現,兩者都以生態優先為指導理念,以全域空間分區、精細化管控為核心管理思路。但是,生態環境分區管控更關注國土空間的生態環境屬性,以其生態環境現狀和生態環境管理目標為依據對國土空間分區劃定不同類型的管控單元。國土空間規劃則需統籌考慮生產、生活、生態的空間需求,從較為宏觀的層面關注承載各類活動的空間分布格局,生態環境屬性只是需要統籌考慮的因素之一。由此導致的結果就是,生態環境管控分區與國土空間規劃的分區之間缺乏有機聯繫或對應關係。

生態環境管控分區中的優先保護區包括生態保護紅線、一般生態空間、水環境優先保護區、大氣環境優先保護區等。根據目前技術方案,生態環境管控分區與國土空間規劃分區的重合部分只有生態保護紅線區。生態保護紅線所劃定的國土空間,既是生態環境管控分區中的優先保護區,又屬於國土空間規劃中的生態空間。一般生態空間大部分位於國土空間規劃中的生態空間,但是城鎮空間和農業空間內也存在以提供生態系統服務或生態產品為主體功能的空間。比如,城市公園綠地、城市植物園、城市森林公園、農田防護林、生態種養產業區等。根據生態服務重要性和生態系統敏感性評估,這些位於城鎮空間和農業空間內的「生態空間」,也應當在生態環境管控分區中被納入優先保護區。此外,生態環境管控分區中的自然資源重點管控區、大氣環境布局敏感區、大氣環境弱擴散區等空間分區在國土空間規劃的「三區」中都有分布。在大氣環境布局敏感區和弱擴散區嚴格限制高排放或高汙染項目建設,但是國土空間規劃中與此類區域對應的管控措施中可能並無此類要求,因此生態環境分區管控與國土空間用途管制在具體項目管理層面可能存在潛在衝突。

在空間治理體系中,空間分區只是手段,基於空間分區實施差異化、精細化的管控措施才是空間治理的核心任務。生態環境分區管控以管控單元為空間載體、依託生態環境準入清單,系統集成了空間布局約束、汙染物排放管控、環境風險防控、資源利用效率等四方面的管控要求。其中,優先保護單元以生態環境保護為重點,重點管控單元以將各類開發建設活動限制在資源環境承載能力之內為核心,一般管控單元則以保持區域生態環境質量基本穩定為目標。國土空間規劃則結合空間用途和屬性,劃分生態、農業和城鎮三類空間,通過國土空間用途管制規則對生態空間、農業空間和城鎮空間(即「三區」)提出開發利用或保護的詳細要求;強調以管控區和控制線為主要手段,但在城鎮空間內的生態環境治理方面缺乏具體的細化管控。相比之下,以「三區三線」為核心的國土空間規劃雖然非常重視生態保護紅線,但基本未涉及環境質量底線和資源利用上線等生態環境目標和管理要求。

為此,應當從空間分區與管控措施兩個方面強化生態環境分區管控與國土空間規劃的銜接。首先,空間分區應當以國土空間規劃的分區為基礎。國土空間規劃的優勢在於從宏觀層面劃定生態空間,並通過用途管制實現對生態空間轉用的控制。因此,應當以國土空間規劃確定的開發利用格局為基礎、以規劃環評為抓手、以區域空間生態環境評價成果為科學依據,在國土空間規劃的「雙評價」中充分考慮生態環境因素,使得依據「三區三線」進行的國土空間分區具備良好的環境合理性。其次,對各類國土空間分區的生態環境治理措施應當通過生態環境分區管控予以具體化。國土空間規劃的劣勢則在於其對各類國土空間範圍內系統化、精細化、差異化的生態環境管控措施的供給不足,這恰恰是生態環境分區管控的優勢所在。因此,應當將生態環境分區管控措施視為國土空間用途管制措施在生態環境領域的延伸和細化,生態環境準入清單中涉及空間布局約束的內容應當作為國土空間規劃用途管制的內容,而國土空間用途管制要求中涉及生態環境的內容也應納入生態環境準入清單,兩者共同構成完整的國土空間生態環境分區管控體系。

在生態文明制度體系中,國土空間規劃重在劃定國土空間格局,生態環境分區管控則重在生態環境管控措施的空間落地,促進兩者有效銜接有助於構建國土空間開發利用與生態環境治理的新格局。

(本文系北京市社科基金青年項目「京津冀區域橫向生態補償法律機制研究」(18FXC026)階段性成果)

來源: 中國社會科學網-中國社會科學報

,

![2022愛方向和生日是在[質量個性]中](http://img.xinsiji.cc/20220215/1604989894118215680.jpg)