年輕人咖啡消費痛點(年輕人把咖啡社交)

2023-07-16 21:18:03 2

年輕人咖啡消費痛點?「一周用了100磅豆子、30箱牛乳,出杯超過2000杯」從春節開始,浙江省湖州市德清縣新市古鎮的「企鵝咖啡」一直處於爆滿狀態,主理人徐超每天都要從早10點一直忙碌到晚10點「煙火氣」回歸,各大城市、鄉鎮的咖啡店也迎來了絡繹不絕的人流,今天小編就來聊一聊關於年輕人咖啡消費痛點?接下來我們就一起去研究一下吧!

年輕人咖啡消費痛點

「一周用了100磅豆子、30箱牛乳,出杯超過2000杯。」從春節開始,浙江省湖州市德清縣新市古鎮的「企鵝咖啡」一直處於爆滿狀態,主理人徐超每天都要從早10點一直忙碌到晚10點。「煙火氣」回歸,各大城市、鄉鎮的咖啡店也迎來了絡繹不絕的人流。

藍天下,手舉高顏值咖啡拍一張美照,再配上「美式發生、趁熱拿鐵」等「咖啡星人」專屬流行語,95後林麗雲忍不住在朋友圈曬出了動態。在更廣泛的社交平臺上,一眾網友紛紛開啟探店模式,還創作出了「咖啡語錄」創意海報和表情包。

近年來,喝咖啡成了年輕人的一種生活習慣,甚至是社交硬通貨。與年輕人熱烈追捧相呼應的,是咖啡賽道越發火爆的競爭。天眼查數據顯示,截至目前,我國有咖啡相關企業17.4萬餘家,其中,2022年新增註冊相關企業3.2萬餘家,新增註冊相關企業增速達到23.1%;近3年,咖啡相關企業年度註冊平均增速為19.5%。

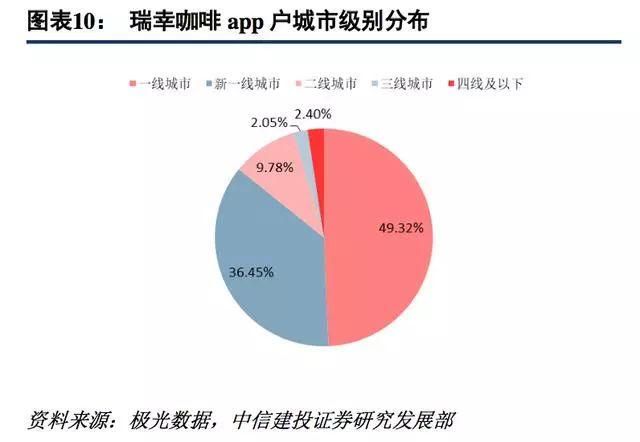

一二線城市咖啡市場競爭激烈,知名品牌如瑞幸咖啡、星巴克等開始下沉三四線城市,不僅帶入了「咖啡氛圍」,也掀起了一眾獨立咖啡店的開店熱潮。

三四線城市正在成為咖啡企業競爭的重要市場。

這一屆年輕人對咖啡有多「上頭」

偶然間發現同樣喜歡手衝咖啡,林麗雲收穫了入職後的第一位朋友。儘管身處不同部門,也沒妨礙她們互相推薦咖啡豆,相約喝咖啡。林麗雲說:「除了真的喜歡,咖啡於我也是一種社交工具。」

自稱「重度咖啡依賴」的林麗雲,每天都要喝上一兩杯咖啡,咖啡也成了她的日常必需品:與同事湊單點瑞幸咖啡外賣,喝一杯季節限定的星巴克咖啡,或找熟悉的咖啡師買品質好的咖啡豆做成掛耳咖啡,自己在辦公室就可以享用了;外出或約人談事情,就去環境好或有驚豔單品的小眾咖啡店。

她驚喜地發現,以前回到老家泉州因為咖啡館少而不習慣的問題解決了。「去年以來,老家的連鎖咖啡館也慢慢多了起來,比如星巴克、諾瓦咖啡。也有一些個人經營的小眾咖啡館。」不過因為比較在意口感,她更傾向於選擇喝過的連鎖品牌,「這樣試錯成本比較低」。

「之前刷微博看到一句話:當發現三四線城市老家網紅咖啡店越來越多時,是那些北上廣的年輕人回來了。」春節回到廣西柳州,90後王青發現,除了遍布街頭巷尾的螺螄粉店,網紅咖啡店也已隨處可見。

她最熟悉的那家小咖啡店重新裝修後,開出了第二家分店,白牆紅木,綠樹成蔭,在這裡愜意地享受一杯咖啡的快樂,成了當地人的新選擇。「雖然對這裡的咖啡沒太大感覺,但趕上好天氣,隨手拍就是大片,我依舊願意在這裡和朋友坐上一下午。」她對中青報·中青網記者說,看著咖啡店裡打扮時髦的年輕人,和喝著咖啡聊天的洋氣老人,「我想這就是從一線城市帶回的生活態度吧」。

這一屆年輕人對咖啡有多「上頭」?家住順德的00後黃俊煜為了喝上更好品質的咖啡,從高中時僅為了提神,到研究咖啡種類和做法、去咖啡店兼職做咖啡師,最近,讀大一的他把咖啡店開進了寢室。

用打工賺取的工資,他購入了一臺半自動咖啡機,自此不僅「實現了咖啡當水喝」,還收穫了校內同樣愛好咖啡的新朋友。在他創建的「Add coffee」咖啡交流微信群內,同學們會相約品嘗他製作的美式咖啡和拿鐵,也會在一起聊生活。

學校裡沒有咖啡館,他還搭建了迷你的線下「咖啡店」——在寢室門口放兩張小凳子,中間擺放露營摺疊收納箱,箱內放置的暖黃色小燈透過收納箱發出微弱的光,這是他和新朋友的「咖啡桌」。

黃俊煜告訴中青報·中青網記者,在順德,他去過很多特色咖啡館,既有用「金榜水牛奶」做的拿鐵,也有與油炸物結合的咖啡飲品。在他看來,通過不同地方的咖啡飲品,也可以感受到各地方的生活特色了。「現在正在自學咖啡相關知識,以後可能更傾向於先做咖啡師,再考慮開一間自己的咖啡店」。

大品牌帶入「咖啡氛圍」,獨立咖啡店走進三四線城市找特色

和黃俊煜一樣,有「開一間咖啡店」夢想的年輕人不在少數。相比於一二線城市,咖啡消費市場尚未飽和的三四線城市給了他們更大的機會。美團數據顯示,今年以來,三線城市咖啡門店數增速最快,達19%。在咖啡外賣方面,三線城市咖啡訂單同比增長接近兩倍,四五線城市的咖啡訂單同比增長更是高達250%以上,市場發展潛力巨大。

「瑞幸、星巴克等咖啡品牌培養了『咖啡氛圍』,小城市裡同樣有市場需求,只要有一家咖啡店打頭陣,其他家咖啡店都會紛紛跟上。」郝子廣和妻子把「樹蜂咖啡屋」開在了山東濟南素有「上海武康路」之稱的經三路上。

近幾年,經三路上保留下來的老建築被重新投入使用,窄窄的小路成了無數年輕人打卡拍照的網紅路。「500米以內的距離,甚至開出了近20家咖啡店。」郝子廣告訴中青報·中青網記者,2021年6月開店時,周邊已經開起了幾家咖啡店,但他們的想法很簡單,「做簡單的、拿手的意式咖啡」。

每天12時,打開音樂,掛上樹蜂的帆布掛旗,這家15平方米的咖啡店便開始營業了。有多年咖啡師經驗的郝子廣妻子,是這裡唯一的咖啡師。他們更願意把自己的店稱作「社區咖啡店」,「不管是做咖啡還是聊天,都希望通過我們的服務,讓大家覺得好像來到朋友家客廳一樣」。

開店之初,郝子廣也曾思考,咖啡店是否只靠飲品品質就可以贏得客源?一名咖啡同行的話讓他找到了答案:如果一家店得分100分,咖啡品質只佔30%,店內營造的氛圍和老闆個人魅力等會分享其餘的70%。

「對於大眾來說,咖啡畢竟是種舶來品,融入生活還需要時間。口味也是如此,需要慢慢引導。」在他看來,客人進店消費,感受到氛圍舒適或裝修個性,老闆笑起來有親和力,咖啡口感也適合自己,「這可能是我們做咖啡的一個切入點吧」。

郝子廣認為,七八年前的咖啡店開店熱潮,之所以被稱為「毀掉文藝青年的4種創業」之一,是因為「那時大家都還沒經驗」。「但基於從業者多年經驗的積累,這兩年的咖啡浪潮下開起的新店,都更注重追求咖啡店品質和獨有的特色了。」

咖啡來到古色古香的江南小鎮,會有怎樣的「奇遇」?靠著在社交平臺上分享開店日常和小鎮生活,「企鵝咖啡」挺過了3年疫情,並且「越來越好」。

「這裡雖然是小鎮,但消費和審美習慣受到周邊大城市的影響,顧客對咖啡的文化認同、接受度高,開店成本相對大城市來說低了很多。」2022年,咖啡店的生意甚至超出了主理人徐超的預期:7~8月賣出了5000杯咖啡,「本以為10~11月會是淡季,但銷量卻越來越高,基於國慶假期的消費加持,10月的營業額達近10萬元」。

在他看來,在相對較小的城市開店做獨立品牌咖啡,「注重品控就很容易得到消費者的認可,哪怕今天只有一位顧客,也要保證這一杯咖啡的出品是好的」。他們的Vlog裡曾提到,「以前喝茶的本地人開始嘗試喝咖啡了」,這讓徐超看到了小鎮咖啡文化氛圍的日漸濃厚。

如今,小鎮上新開了兩家咖啡館,茶館也掛出了「現磨咖啡」的牌子。徐超認為,「小鎮上如果能繼續開更多咖啡店,共同營造咖啡氛圍,我們才會一起變得更好」。

在被大眾普遍認可的「咖啡氛圍」烘託下,咖啡消費才能日漸火爆。在三四線城市,無論是準備入局的大型連鎖咖啡品牌,還是正在試水的獨立咖啡館,都將是氛圍的營造者,也將是消費紅利的共享者。

位於山西北部的小城朔州,咖啡氛圍遠沒有其他城市那麼濃厚。「但從2020年開始,朔州新開了5家新的咖啡店,新興咖啡店越來越多。」95後的康寧華如今是朔州規模最大的咖啡店「泊咖」的店長。自2015年開店以來,他從吧檯長做起,見證了「泊咖」的成長之路。

他回憶說,剛開店時朔州基本沒有咖啡店,開業前兩年更是處於連續虧損的狀態。「相比一線城市,大多數本地消費者還沒有養成喝咖啡的習慣。客流量小,我們就要用好的產品、環境和服務留住回頭客。」

「泊咖」一直在尋找自己的生存之道:最初只是「咖啡 少量簡餐」的經營模式,也探索過「咖啡 西餐」,直至2020年開始嘗試「咖啡 西餐 清吧」的新模式。康寧華觀察到,現在喜歡喝咖啡的本地年輕人越來越多,也有很多從外地回來的年輕人、來朔州出差的外地人常駐「泊咖」,「這些常客不用自己點餐,我們的員工都知道他們喝哪款咖啡」。

他說:「可能幾年後朔州本地咖啡消費者的咖啡品味、消費觀念和水平都會得到提升,到那時喝咖啡就會變成大家的日常了。只有整個城市的咖啡產業做得好,我們的小店才會越來越好。」(中青報·中青網記者孟佩佩 見習記者 譚雅麗)

來源: 中國青年報

,