什麼情況下可申請人身安全保護令(人身安全保護令升級)

2023-04-15 19:22:57 2

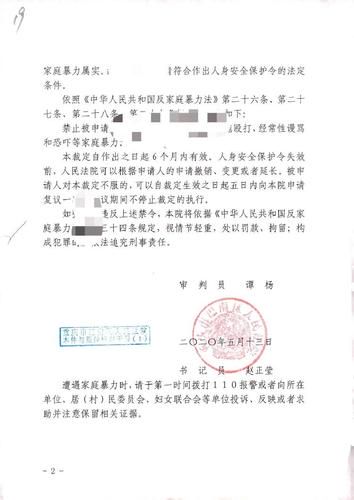

什麼情況下可申請人身安全保護令?在反家暴法施行六年之際,該法的核心制度設計——人身安全保護令迎來全面升級,下面我們就來說一說關於什麼情況下可申請人身安全保護令?我們一起去了解並探討一下這個問題吧!

什麼情況下可申請人身安全保護令

在反家暴法施行六年之際,該法的核心制度設計——人身安全保護令迎來全面升級。

繼3月《關於加強人身安全保護令制度貫徹實施的意見》發布,打通部門間溝通協作「堵點」後,7月,最高法發布相關司法解釋,明確人身安全保護令案件證明標準為「較大可能性」即可,不需要達到「高度可能性」,進一步解決家庭暴力受害人的舉證困難。

8月1日,最高法《關於辦理人身安全保護令案件適用法律若干問題的規定》正式施行。

「任何理由都不是實施家庭暴力的藉口。」最高法民一庭相關負責人表示,新規完善了人身安全保護令案件的證據規則體系,為保護家庭暴力受害人合法權益提供了更加堅強有力的制度支撐。

證明標準從「高度可能性」改為「較大可能性」

截至2021年底,全國已發出人身安全保護令1萬餘份,其中,2021年共發出保護令3356份,依法保護了家庭暴力受害人的人身安全和人格尊嚴。

但是,近年來,人身安全保護令實踐中出現了一些問題,如人身安全保護令籤發門檻高、法官對「面臨家庭暴力現實危險」把握不準、人身安全保護令制度具體執行中相關部門職責不清晰等,影響了該制度作用的有效發揮。

就上述問題,最高法經過調研,於今年7月中旬發布《關於辦理人身安全保護令案件適用法律若干問題的規定》,並於8月1日施行。

該司法解釋規定,凍餓以及經常性侮辱、誹謗、威脅、跟蹤、騷擾等均屬於家庭暴力;籤發人身安全保護令的證明標準是「較大可能性」,而不需要達到「高度可能性」。

《規定》明確,人身安全保護令案件不依附於離婚等民事訴訟程序。司法解釋第一條規定,向人民法院申請人身安全保護令,不以提起離婚等民事訴訟為條件。

最高法民一庭相關負責人表示,從程序法角度看,人身安全保護令的申請、審查、執行等均具有高度獨立性,完全可以不依託於其他訴訟而獨立存在。司法解釋的規定符合人身安全保護令快速、及時制止家庭暴力的基本特徵和制度目的。

對於家庭暴力的形式,《規定》進一步予以明確,擴大人身安全保護令適用範圍。

《反家庭暴力法》所稱家庭暴力,是指家庭成員之間以毆打、捆綁、殘害、限制人身自由以及經常性謾罵、恐嚇等方式實施的身體、精神等侵害行為。最高法民一庭相關負責人表示,實踐中,除了上述列舉的形式,還存在其他可以歸為家庭暴力範疇的行為,需要明確。

《規定》第三條規定:家庭成員之間以凍餓或者經常性侮辱、誹謗、威脅、跟蹤、騷擾等方式實施的身體或者精神侵害行為,應當認定為《反家庭暴力法》第二條規定的「家庭暴力」。

《規定》適當擴大了代為申請的情形及代為申請的主體範圍,明確「年老、殘疾、重病」等情況,可以在尊重當事人意願的前提下,由相關部門代為申請。《規定》還結合審判實踐,根據相關部門的職責內容,對於代為申請的主體,增加了民政部門、殘疾人聯合會、依法設立的老年人組織等。

「人身安全保護令申請被駁回的最主要原因就是證據不足,這大大制約了人身安全保護令作用的有效發揮。」最高法民一庭相關負責人表示,調研發現,實踐中有相當一部分申請人因無法提供上述證據而沒有得到支持。為此,司法解釋列舉了十種證據形式,比較常見的如雙方當事人陳述,被申請人曾出具的悔過書或者保證書,雙方之間的電話錄音、簡訊,醫療機構的診療記錄,婦聯組織等收到反映或者求助的記錄等。家庭暴力受害人在遭受家庭暴力或面臨家庭暴力現實危險時,就可以有意識地留存、收集上述證據,申請人身安全保護令時向人民法院提交。

人身安全保護令案件中,家庭暴力事實的證明標準不夠明晰,是辦理該類案件的難點。人身安全保護令制度的目的在於制止家庭暴力,給受害人提供一道「隔離牆」,故應當與民事案件實體事實的證明標準有所區分。對證明標準問題,《規定》明確,人身安全保護令案件證明標準為「較大可能性」即可,不需要達到「高度可能性」,從而降低了申請人的舉證難度。同時《規定》還進一步重申了人民法院依職權調查取證的規定。

這位負責人表示,這些規定完善了人身安全保護令案件的證據規則體系,進一步解決了家庭暴力受害人的舉證困難,為保護家庭暴力受害人合法權益提供了更加堅強有力的制度支撐,從而保障人民群眾更安全更有尊嚴地生活。

「任何理由都不是實施家庭暴力的藉口」

青少年是國家的未來、民族的希望。在家庭暴力受害人中,有相當一部分是未成年人。最高法民一庭相關負責人分析,未成年人作為家庭暴力的受害者,主要體現為兩種形式,一種是遭受家庭暴力,另外一種是目睹家庭暴力。兩種情形都會使未成年人生活在緊張、恐懼的環境中,其身心健康會受到很大損害,甚至產生「以暴力解決一切」的錯誤觀念,滑向違法犯罪的深淵。

為預防和制止針對未成年人的家庭暴力,最高法今年連續出臺措施。今年3月會同六部委聯合出臺的《關於加強人身安全保護令制度貫徹實施的意見》強調,堅持最有利於未成年人原則,具體包括細化相關主體強制報告義務,明確未成年人作證可以不出庭,詢問未成年人時要提供適宜的場所、採取未成年人能夠理解和接受的問詢方式,注重保護其隱私和安全等。

最新出臺的司法解釋著眼於解決法律適用問題,對家庭暴力行為種類作了列舉式擴充,明確凍餓以及經常性侮辱、誹謗、威脅、跟蹤、騷擾等均屬於家庭暴力。司法解釋還根據家庭暴力的私密性特點,在證據形式上,將未成年子女提供的與其年齡、智力相適應的證言納入家庭暴力證據範疇。「這樣有助於依法準確認定並及時制止家庭暴力行為,為未成年人健康成長營造安全、穩定的家庭環境。」這位負責人說。

在部分人身安全保護令案件中,有的施暴者主張實施家暴事出有因,對方有錯在先,比如出軌等。

「我們要特別強調一個觀念,就是任何理由都不是實施家庭暴力的藉口。」最高法民一庭相關負責人表示,以對方「有錯在先」為由為自己的行為尋找藉口,甚至藉機通過暴力的方式控制對方,是比較常見的情形之一。那種認為家庭暴力「情有可原」的想法是完全錯誤的。

為了糾正這種錯誤認識,加大對家庭暴力受害人的保護力度,司法解釋明確規定,被申請人認可存在家庭暴力行為,但辯稱申請人有過錯的,人民法院應當依法作出人身安全保護令。家庭暴力是違法行為,甚至有可能構成犯罪,要堅決予以抵制和打擊。

對於一方存在出軌等過錯的情況,這位負責人表示,其要承擔相應的法律責任。比如,根據《民法典》第一千零八十七條規定,在離婚分割夫妻共同財產時,要考慮照顧無過錯方權益的原則。再比如,根據《民法典》第一千零九十一條的規定,如果一方存在與他人同居等重大過錯的,還要承擔損害賠償責任。「為最大限度預防和制止家庭暴力,我們要特別重視家庭文明建設,涵養優良家風、弘揚家庭美德,互相尊重、互相關愛、互相幫助,真正讓家成為遮風擋雨的港灣,而不是暴風雨的源頭。」

對違反人身安全保護令的行為,《規定》加大了懲治力度,明確,被申請人違反人身安全保護令,符合《中華人民共和國刑法》第三百一十三條規定的,以拒不執行判決、裁定罪定罪處罰。最高法民一庭相關負責人表示,司法解釋將違反人身安全保護令行為本身納入拒不執行判決、裁定罪適用範圍,更有針對性地加大刑事打擊力度,增強人身安全保護令的權威性。

最高法司法解釋公布後,7月29日,安徽省十三屆人大常委會第三十五次會議表決通過了反家暴法實施辦法,規定將反家庭暴力工作納入網格化管理,遭受家暴可依法申請人身安全保護令,單位發現正在發生的家暴行為有權及時制止,教育行政部門應當指導、督促學校、幼兒園開展家庭美德和反家庭暴力教育。該辦法將於今年11月1日起施行。

■背景

六年間,反家暴宏觀格局快速構建

以「人身安全保護令」反家暴,早在14年前即已試水。

2008年8月6日,我國第一份「人身保護令」由江蘇省無錫市崇安區人民法院籤發。根據這份民事裁定,被保護人的人身安全將受到法律保護,未來3個月內,其丈夫不得繼續對她實施暴力。

隨後,這一做法在重慶、浙江等更多地區嘗試,並進入法律。

2016年實施的《反家庭暴力法》表明了國家禁止任何形式家庭暴力的鮮明態度。其中的核心內容就是創設了人身安全保護令制度。

《反家庭暴力法》規定,當事人因遭受家庭暴力或者面臨家庭暴力的現實危險,向人民法院申請人身安全保護令。人身安全保護令可以禁止被申請人實施家庭暴力,禁止被申請人騷擾、跟蹤、接觸申請人及其相關近親屬,責令被申請人遷出申請人住所,保護申請人人身安全的其他措施。

《反家庭暴力法》實施後,最高人民法院第一時間制定人身安全保護令司法解釋,明確規定向人民法院申請人身安全保護令,不收取訴訟費用,申請人也不需要提供擔保,最大限度地保障當事人能夠及時、便捷地獲得司法保護。

2017年7月,最高法牽頭召開家事審判方式和工作機制改革聯席會議第一次全體會議,建立了包括中央綜治辦、教育部、公安部、司法部、民政部、國務院婦兒工委、全國婦聯等15個部門共同參與的聯席會議制度,不斷完善家事審判多元化糾紛解決機制,著力推動形成反家暴的宏觀格局。

2018年,最高法制定下發《關於進一步深化家事審判方式和工作機制改革的意見(試行)》,探索建立家事案件心理測評幹預、家事調查、婚姻冷靜期、案後回訪等制度,推動對家庭暴力的綜合治理。

2019年,最高法與全國婦聯聯合發布《關於進一步加強合作建立健全婦女兒童權益保護工作機制的通知》,要求對人身安全保護令及其他嚴重侵害婦女、兒童權益的案件開闢或完善「綠色通道」等,進一步細化對婦女兒童權益的保護措施。

預防和制止家庭暴力是一個社會性工程,需要各部門合力解決。實踐中很多當事人對人身安全保護令制度還不了解,證據意識弱,人身安全保護令執行體系還不健全。

今年3月,最高法等七部門聯合發布《關於加強人身安全保護令制度貫徹實施的意見》,立足於各部門具體職責,從源頭抓起,打通部門間溝通協作「堵點」。

針對實踐中存在家庭暴力受害人因不知或不敢申請人身安全保護令而長期遭受家庭暴力的情況,《意見》對民政部門、醫療機構、學校、幼兒園及司法行政機關所應承擔的職責做出了規定。《意見》還對反家暴法中公安機關及居委會、村委會協助執行人身安全保護令的規定予以細化,明確了人身安全保護令作出後如何進入強制執行、協助執行部門具體如何協助等細節。

新京報記者 沙雪良

編輯 白爽 校對 劉越

,

![2022愛方向和生日是在[質量個性]中](http://img.xinsiji.cc/20220215/1604989894118215680.jpg)