揭秘開國大典電影梗概(電影開國大典全集解析開篇)

2023-10-26 00:23:49 1

揭秘開國大典電影梗概?《大決戰》與《周恩來》,上映於1991年,是八一電影製片廠和廣西電影製片廠為獻禮建黨七十周年而推出的獻禮片,《開國大典》則誕生於1989年,是為了向新中國誕生四十周年獻禮的影片,接下來我們就來聊聊關於揭秘開國大典電影梗概?以下內容大家不妨參考一二希望能幫到您!

揭秘開國大典電影梗概

《大決戰》與《周恩來》,上映於1991年,是八一電影製片廠和廣西電影製片廠為獻禮建黨七十周年而推出的獻禮片,《開國大典》則誕生於1989年,是為了向新中國誕生四十周年獻禮的影片。

雖然同為獻禮片,但在風格上有很大的不同,比起《大決戰》的飛揚恣肆,《周恩來》的深沉細密,《開國大典》可謂兼而有之,但又明顯區別於這兩部,它是同時運用了兩支筆,一支用寫意手法,來大踏步地揮灑歷史,粗線條勾勒,大膽地取捨,一支則用工筆手法,來刻畫人心,小心去描摹。

編劇張笑天直言不諱地說,《開國大典》的創作,有幾分命題作文的味道,但他接到創作任務後,意識到如果還按照八股的框子去寫,早已為當代作家所不齒,人人都感到沒勁了。所以他堅持要有突破,沒有突破,不如不寫。這種突破,不僅是意識形態上的,也是結構上的,臺詞上的,甚至是表演上的。

他不希望最終出來的是可敬而不可愛的政治符號。無論正面反面,都不要臉譜化,而是充分挖掘人物的內心。凡是人人都知道的歷史大事件,點到為止,人物衣食住行的細枝末節,卻不容有一絲的流水帳,這種創作思路,奠定了《開國大典》最大的藝術價值。

譬如毛澤東喜歡梳頭,會用鞋底劃火柴,蔣介石怕蜘蛛,這些對當時的觀眾都很新鮮,很生活化,感受到偉人的另一面,感染力大不相同。

願意坦白地說,《開國大典》在我心中的地位,遠不及《大決戰》與《周恩來》。論對歷史人物的還原和把握,甚至不及同時期的《巍巍崑崙》。特別是一些人物的性格定位,與真實的歷史尚有很大的差距。但我最終還是選擇解讀《開國大典》,重點就在於它在寫人上,每個細節精雕細琢,生活瑣事上下了不少功夫,確實是同類題材難於逾越的高峰。

1949,華夏民族歷史的新紀元。把它用翻天覆地來形容是毫不過分的。如果說軍事鬥爭是翻天,土地改革就是覆地。在新民主主義革命勝利的進程中,一般人往往只注意到軍事鬥爭,而忽略了土地改革,因為如果只是軍事鬥爭,這與軍閥割據並沒有什麼區別,只有推翻舊的土地所有制,讓農民分到田地,才是革命勝利的根源所在。電影在浩如煙海的資料庫中,特意選擇這兩個場面作為開場,顯然是有深意的。名為《開國大典》,正是要向觀眾揭示,新中國肇始的根基。

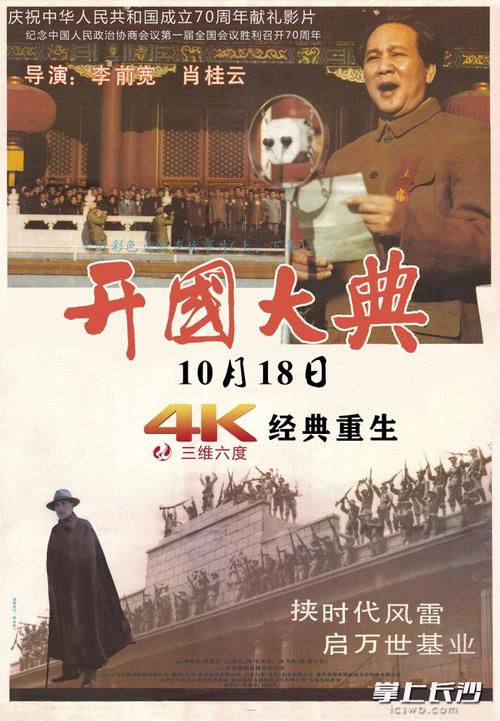

1988年盛夏,《開國大典》劇本由國家電影局和重大題材領導小組討論通過,拍攝任務交到了李前寬、肖桂雲夫婦手中。劇本分上下兩集,約8萬字。

《開國大典》是一部恢弘的革命歷史長卷,出場重要歷史人物人物多達138人,電影始終抓住毛澤東和蔣介石的對應關係,其他角色眾星捧月,將宏大的歷史場景與微妙的人性、個性細節互為映照、經緯交織,使眾多的人物和事件按照這種對應關係繁而不亂地穿插、鋪排,力求在形式上既有油畫般深沉濃重的筆觸,又有國畫般恣縱流動的骨法勾勒,還有水粉畫的細膩韻味,在濃墨重彩的寫意和鬚眉畢現的工筆中,將人所共知的史實提升到史詩化的高度,形成獨特的韻味。

《開國大典》總耗資650萬人民幣,於1989年9月21日首映,總票房1.7億,在第十屆中國電影金雞獎上摘得最佳故事片獎、最佳導演獎兩項殊榮。該片還創下國產片在香港地區連續放映147天的紀錄。中國臺灣著名導演李行在看過電影後說,「沒有想到大陸電影這麼表現蔣介石,沒有想到在這部片子裡知道這麼多歷史知識,沒想到內地導演水平這麼高,氣魄這麼大。」《開國大典》的成功,對之後一系列同類型題材電影影響深遠。

片中所有再現歷史的戲份,都是在真實環境中拍攝的:開拍第一場戲便是在中南海,隨後又在天安門城樓上還原了典禮盛況。拍攝宋慶齡的戲份是在上海宋慶齡故居,拍蔣介石逃離大陸的戲份,從溪口寧波、杭州、上海,一直拍到南京總統府。

,