看合陽線腔全本戲(合陽攝魂的線猴戲)

2023-10-24 09:13:09

看合陽線腔全本戲?不同的地域有不同的歷史和文化,不同的歷史和文化孕育了不同的方言和民俗,不同的方言和民俗便產生了獨具地域特色的民間花兒或者地方小戲,現在小編就來說說關於看合陽線腔全本戲?下面內容希望能幫助到你,我們來一起看看吧!

看合陽線腔全本戲

不同的地域有不同的歷史和文化,不同的歷史和文化孕育了不同的方言和民俗,不同的方言和民俗便產生了獨具地域特色的民間花兒或者地方小戲。

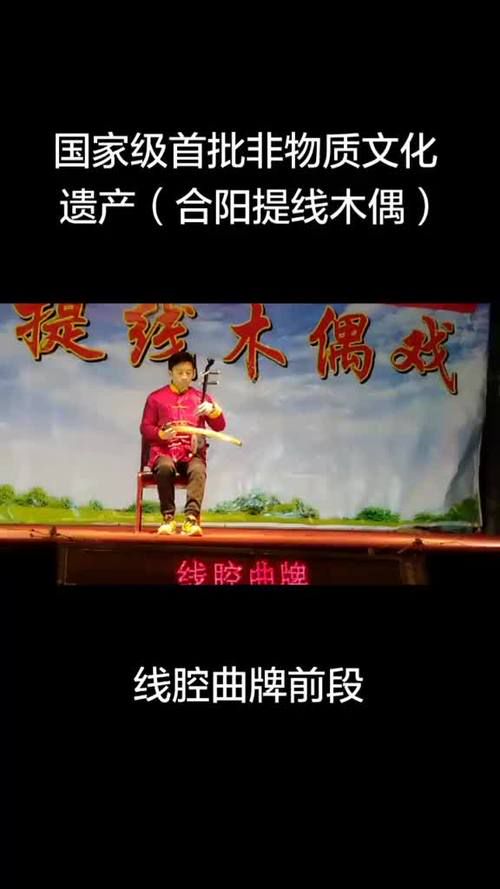

家鄉合陽,屬於關中平原的東北旮旯角,黃土高坡與關中平原的接壤處。我們的先民一輩接著一輩,用他們質樸的方言以勸善的歌賦形式,讚揚真善美德,抒發心中的喜怒哀樂。久而久之,不知是在哪朝哪代,這些耳熟能詳的歌謠最終演變成了獨特的民間小戲——合陽的線猴戲,腔亦稱為合陽線腔。

合陽線猴戲,顧名思義,用提線操作木偶的一種小戲。舞臺簡單靈活,無需大動幹戈,有八九人便可演一臺戲。合陽的線戲以合陽的方言為腔調,雖紅不到大江南北,但也傳遍了晉陝豫的黃河兩岸。合陽人愛合陽的線猴戲,你愛聽,他愛看,有人更喜歡唱幾嗓子,那種愛,都是骨子裡的愛。

聽線戲

聽線戲,得聽味兒。

戲也有味道,不是鹹味或者甜味這些憑舌尖能感覺到的味道。聽戲是聽唱腔的韻腳,唱詞的文採,要沒有幾年的聽力,聽不懂唱腔的妙處所在。不同的演員唱共同的段子,嗓音不同,音色各異,理解不同,唱出來的味道也就明顯不同。對於熟悉的班社,愛聽戲的人能熟悉誰的慢板唱得哀怨,誰的亂彈唱得激越,誰的腔調唱得老道已自成一家,誰的嘴上功夫還不夠深還得再練上幾個年頭。

村裡的王老漢就是一位只喜歡聽線戲的老戲迷。演戲前他從不往臺下中央擠,單往舞臺角落鑽,最好的位置是能靠近文武場面的座位邊。他喜歡盯著敲打鑼鼓的手腕兒,看著胡琴揉弦的指尖兒,連呼吸都在那攝魂的一板一眼裡。他那頭髮已不豐富的腦袋,和著演員唱的每一腔每一句忘情地左搖右晃。

舞臺上,藝人操縱著線偶,演的是杜十娘在江邊撕心的控訴:

這才是出火坑又落陷阱

這才是折雨花又遭狂風

這才是帶箭鹿豺狼擋徑

這才是脫鉤魚又落網中

……

我把你當就了靈芝仙草

誰知道你才是一堆臭蒿

……

觀眾們哭成一片,王老漢也不例外,雖然那坐姿比誰都悠閒,一隻手插在高高翹起的二郎腿腿縫裡,一隻手緊緊攥著那忽明忽暗的旱菸鍋子,為了保持身體的平衡,只能側身靠在搭建舞臺的臺柱上。他用大拇指依照梆子的節奏,在煙鍋上輕輕地點著按著,雖然緊閉著陶醉的雙目,從不看舞臺一眼,可我還是能瞅見他眼角上那幾顆淚花花。

臺下不遠處是個大銅瓢賣醪糟的老漢。自打有了這生計,他從來就沒顧得上看戲,硬是聽了大半輩子。他告訴我,當年的王化南那才了得,不用擴音器大喇叭,夜靜的時候,那乾淨脆亮的嗓子能傳出三五裡地呢。

「哦!神乎了。」我說。

「咦!你咋還不信嘛!」他瞪起牛眼,意思是他並沒有誇張。

「哦!我信,我信。」我趕忙使勁點著頭,「敢說不信嗎?」我笑了,他就更得意了。

看線戲

看線戲,看門道。線戲也有門道,沒門道咋叫戲呢。線偶表演人物,雖然面部無表情,但程式的提袍甩袖動作套路與大戲基本相同。大戲裡的「四擊頭」「倒脫靴」銅器點子偶人也照樣有,只是「蹁馬」「搜門」在線戲裡有了別名被叫做「擺亮子」或「編褂子」。偶人的動作多以點到為止,過於逼真,也就失去線猴戲的線猴味道了。明白了線猴戲表演的風格,合陽線猴戲的藝術魅力也就完全能看懂了。

幾根黑線,挑動著鮮活的歷史人物,從形形色色的平民百姓和坐商行賈,再到歷朝歷代的文武將相和千古帝王,盡在這小舞臺的方寸間,真乃是:「一線串成天下事,雙手撥動古今人。」

更值得一提的是上世紀五十年代的那場晉京展演,簡陋的舞臺,簡單的木偶造型,震驚了首都的觀眾。唐王的金枝玉葉,憑得五根細線的牽引,一張氈片造就身姿,卻演了一出高難度的戲。公主向父皇和母后撒嬌哭訴挨了駙馬「一頓好打」的委屈。一把椅子挪來搬去的特技,公主那憐人的哭腔,嫵媚的嬌嗔,那逼真的舉動卻不失線偶藝術的本色,把嬌生慣養的公主表現得淋漓盡致。臺下的觀眾好生疑惑,不足一米高的線猴兒到底是真人還是人偶。

唱線戲

唱線戲,思鄉音。

儘管現在人們的生活節奏越來越快,可再忙碌,小憇之時,總得有個休閒的方式,唱一段家鄉線猴腔,長腔老調哼個大半天,儘管淚眼婆娑,也可撫慰遊子的思鄉心切。

這些年,每到節假日,總會有那些在外的同學、朋友打電話或發信息給我,「實在想聽一段家鄉的線猴戲,你那裡還有線戲的碟片嗎?」「老同學,哪個網上能下載咱合陽的線腔?」「乾脆你給咱唱上一段咋樣,太想聽了。」說這些話的,多是打工漂泊的農民工,也有已經變了鄉音的老同學。我就犯迷糊了,從前在合陽的時候,壓根就沒聽說他們還愛聽合陽的線戲,如今出門在外,咋就像著了魔似的喜歡呢。

鄰居李伯,十八九歲便離家從戎報國,三十年後,在西安工作。那年劇團在西安演出,我去拜望他。一見我進門,他激動地聊起了家鄉的線猴,我才知道他老人家雖為合陽人但並未真真切切在戲臺下看過一場家鄉的線猴戲,按捺不住,他即興唱了一段:

王家莊上王大媽

六十三歲白頭髮

聰明利索會說話

勤勞致富人人誇

……

詞是他信手現編的,不奉承地說,那嗓音和戲味一點都不比專業演員遜色。剛落音又馬上問我:「娃呀!咱那線戲得是這樣唱呢?你再聽伯剛才唱的是啥板路?」此刻,他如同一個求知的小學生。

「地道呀,絕對是咱線戲裡地道的二八板呀。」我接著說,「哎呀,還說你多年沒看過,可唱得如此地道,好,確實嫽得太。」我又說。

「哦!鄉音呀,線戲是咱們家鄉的本腔呀,你不知道,伯雖然在外多年了,但幾回回夢裡,都是和咱村上的那夥人,排練家戲呢,唱的就是那勾魂的線腔段子。」

攝魂的線猴戲,遊子思鄉的念想。

(來源:渭南日報 賀曉林)

,

![2022愛方向和生日是在[質量個性]中](http://img.xinsiji.cc/20220215/1604989894118215680.jpg)