佀姓的起源, 姒和佀兩個姓氏屬於同宗嗎

2023-03-30 13:50:44 1

中國自古以來就有百家姓,在全世界更是姓氏最多的國家之一,而隨著時代發展,中國姓氏也發生了極大的變遷,例如佀姓在我們生活中就極少見,那麼佀姓有怎樣的由來呢?似和佀是同宗嗎?

一、姓氏由來

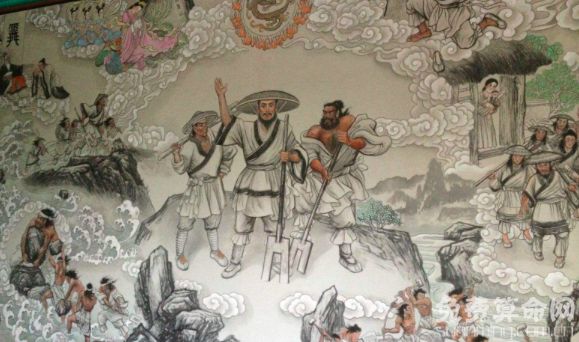

據了解,佀氏源於華夏八大古姓之一的姒(sì)氏,被姓氏專家稱為國姓和人口極少的稀姓。佀氏得姓的由來很久。邦國之禹是佀氏始祖,公元前約2103年出生在帝丘,是黃帝之玄孫、顓頊之孫。自昔大禹佐陶唐而治天下,平水土,導河洛,治水到滎陽洎水河(古名泤水河),禹思「泤」音良義,又忖母夢薏苡,人皆母所生,故將「泤」字去「水」換「女」,取「姒」字為己姓。因治水之功顯赫,舜後天下諸侯皆拜大禹為帝。

佀姓當時居在河南滎陽泊水(古為泓水),取姓姒氏(禹姒文命),建者陽城(今河南登封),五帝相建都帝丘(今河南濮陽),後遷斟灌(山東觀城),傳祚四百餘年天於商湯封禹之後於祀,歷六百年祀不絕,由商湯及周武文王都念大禹治水有功,不忍失禹裔仍封東樓公於祀,自東樓公至簡公乃為楚惠王所滅,而其所倖存者亦畏避楚禍潛逃隱居,而不敢自付神禹之後,由五十五代孫行遂改女為人易為呂即佀,形雖異而音同,楚禍甚不得安居,於是逃陝西朝邑由帝王之裔流為庶民,秦火忽熾焚書坑儒佀氏大部又失。漢高祖崇儒重道,六十四代孫傳好學深思極為搜剔,掇拾殘篇斷簡之餘而次復,緒雖雲不輝而大禹相傳之脈不絕,至唐黃巢之變及朱溫兵爭戰伐,八十三代孫昌,返遷故裡大名府清豐縣乜莊。

公元前445年楚惠王侵吞杞國,公元前333年楚威王侵吞越國,並下令追殺截剿姒氏,而其倖存者為躲避楚禍而潛逃隱居,不敢說自己是神禹之後。公元前332年,禹裔五十五代孫行字輩遂將「姒」字女旁易為「亻」,易「以」為「耜」的右半部,變為「佀」,形雖異而音寔同。況乎「女」亦為人,「以」與「耜」的右半部在古代互為通假。由此,杞地、豫州「姒」姓一大部分演變為「佀」姓。

二、由姒到佀的重大演變

這個姓的演變及目前的幾種並存寫法。從何處談起呢?還是從「姒」演變為「佀」及其相關字形談開來吧。佀姓家族有關資料記載:禹裔五十五代孫行,將「姒」字改「女」為「亻」,易「以」為「」,即佀,形雖異而音同。這個說法有一個缺陷:主要從現代字形的角度而不是從文字發展的歷史來說「佀」字的起源。

1、我們這個家族姓之寫法古體、異體、本體並存,其實姓、姒姓、佀姓、似姓都是一個家族。當然,這裡的似姓特指由「姒」演變和在古代、近現代用異體字來解決「佀」之音形之難所採用的寫法那部分人(2006年夏天,我在百度網上發現一篇文章,是《歐陽運森家庭檔案》中的《歐陽氏族譜》修訂稿,其中在大禹後裔的姓氏有「似」姓。但「似」姓來源較為複雜,有三:①魏書官氏志:姒氏改為似氏;②通志氏族略:高麗族有似先氏,後改為似氏;③千家姓:遼西族)。

2、由「姒」字改為「佀」字的過程應是這樣的:

(古體)→姒(篆體)→(篆體)→佀(隸、楷、宋體);另有極少人為方便讀寫採用→似(隸、楷、宋體)。

3、一些人認為海巖確實姓「佀」,只不過是一時對眾多媒體的以訛傳訛糾正不過來,也解釋不過來。我對此的觀點是,需進一步查證,以海巖本人的說明為準。熱切盼望海巖真的是家族一員,更盼望他寫出更多的好作品,在堂堂的中華文明史上留下一串自己的足印。

以上就是關於佀姓的來歷,通過上面的介紹我們可以知道姒和佀是屬於同一姓氏,並且祖先都是大禹,佀姓在生活中很少見,至少小編活了30年沒有遇見過佀姓的人,希望有機會能遇到並與之成為好朋友吧。