開封古都走向衰落的原因:內河文明的時代已經過去!

2023-04-01 23:04:54 1

你知道一個世界級古都,是如何走向衰落的嗎?趣歷史小編為大家帶來相關內容,感興趣的小夥伴快來看看吧。

亢龍有悔,盈不可久。

1

北宋開寶九年(976),宋太祖趙匡胤再次巡幸洛陽,並提出計劃將首都從開封遷到洛陽。

在趙匡胤看來,開封作為四戰之地,除了北臨黃河外,其他三面完全沒有地形險要可守,而就在北宋建國(960)前13年,公元947年,契丹軍隊甚至攻陷開封,滅亡了後晉。

歷史的教訓近在咫尺,為了拱衛開封,這使得北宋不得不長期在開封屯兵數十萬人,長期「冗兵」導致的財政困境,與開封無險可守的隱患,作為開國皇帝的趙匡胤,看得非常清楚。

在趙匡胤看來,在幾個適合定都的城市裡,長安儘管天險鞏固,但多年來因河道荒廢、漕運艱難,加上生態環境日益惡化,早已失去了作為帝都的條件。

相比之下,北臨黃河、漕運便利,南有嵩嶽,東有虎牢、成皋,西控函谷,「河山共戴,形勢甲於天下」的洛陽,已經成為了首都的不二之選。

▲趙匡胤(927-976)

為此,趙匡胤多次巡視洛陽,一直在為遷都做積極準備。

然而,在開封早已經營多年、根基深厚的晉王趙光義,他非常擔心會被迫離開自己的大本營,為此他聯合多位大臣,力阻趙匡胤說,開封相比洛陽更加靠近漕運要道,方便接受江淮地區的財賦,並且,

「安天下者,在德不在險!」

趙光義有自己的小九九,而北宋的大臣們,也大多不願離開早已在開封經營多年的安樂窩,這使得趙匡胤不由仰天長嘆說:

「患不在今日,自此去不出百年,天下民力殫矣」。

深懷遠見的趙匡胤沒能堅持己見,而弟弟趙光義也不會再給他機會,就在趙匡胤仰天長嘆的這一年,開寶九年(976年)十月,趙匡胤在跟趙光義一起喝了一頓酒後,神秘暴斃。

趙光義則在「斧聲燭影」中登基上位,是為宋太宗。

北宋永遠失去了遷都的機會。

151年後(1127年),隨著女真人的南下,北宋將為此付出亡國的代價。

2

趙光義選擇開封為都,是因為它靠近黃河和各條運河要道,方便漕運。

但成就你的火種,也或將毀滅你的一切。

回顧過去一千年,開封從一個北宋時期的世界最大規模、最為繁華的城市,為何隨後卻逐漸隕落埋沒?

因為曾經成就開封的黃河,也將一手毀滅開封的前程。

這其中,人禍扮演了至關重要的因素。

實際上,作為華夏文明的發源地,開封賴以興盛的黃河到了北宋時期,由於中上遊地區的長期過度開發,加上大片森林被砍伐,此時黃河流域的水土流失已經越來越嚴重,由於上遊的水土流失逐漸淤積到中下遊平原,這就使得開封周圍的黃河河床日益增高,在北宋時就已開始形成了地上河和懸河,並比沿岸的村莊高出數米之多。

從北宋中期的1048年開始,黃河中下遊在幾十年內頻繁決口,每隔兩三年就有一次大決口,每三四十年就發生一次大改道。

而最致命的,是來自于靖康之變後的人禍。

早在戰國末期的公元前225年,當時秦國大將王賁在圍攻魏國都城大梁(開封)時,就曾經扒開黃河大堤水淹大梁(開封),最終迫使魏國投降,從而為秦始皇統一中國拉開了血腥的開端。

1127年靖康之變後北宋滅亡,隨後女真人繼續南下,為了阻擋金兵鐵騎,1128年,南宋軍隊在今河南滑縣西南扒開黃河大堤,「以水當兵」,由此導致黃河流入泗水,再次由泗水奪淮入海。

1128年的這次人禍,並沒有擋住金兵南下,相反,卻造成了黃河下遊的第四次大改道。

在這次宋朝軍隊扒開黃河大堤後,黃河形成了新舊兩條河道,並在從黃河到淮河之間到處擺蕩,由於這個位置剛好處於南宋與金國的對峙前線,因此宋金雙方都無意堵塞決口,以致黃河在整個南宋時期,一直在北方呈現到處泛濫擺蕩局面。

▲開封因黃河而興,也因黃河而廢

而歷史賦予黃河流域和開封的苦難並未終結。

金哀宗開興元年(1232),在蒙古人的一路追擊下,金哀宗不得不南下逃到開封,隨後又逃到距離開封僅僅100多公裡遠的歸德(商丘),當時,金兵試圖扒開黃河水淹蒙古軍隊,結果派出去扒堤的部隊全軍覆沒。

隨後,蒙古軍隊一不做二不休,直接來了個將計就計想水淹歸德(商丘),蒙古人隨後扒開了黃河大堤,沒想到歸德(商丘)城地勢高,黃河水竟然繞城而去,但泛濫的黃河,卻給開封周邊造成了巨大危害。

蒙古人扒開黃河兩年後,1234年,趁著金朝危亡,當時南宋軍隊北上與蒙古人爭奪中原,為了阻擋宋朝軍隊,蒙古人再次人為扒開黃河,這一次地點則選擇在了距離開封城北僅僅20多裡的寸金澱,這也造成了黃河歷史上的第五次大改道。

從1127年到1234年,由宋人與蒙古人輪流共三次扒開黃河的結果,除了導致黃河頻繁大改道之外,也給開封造成了幾乎毀滅性的打擊。

在北宋以前,黃河當時距離開封有200裡之遠,但是從北宋開始的黃河頻繁決堤,加上整個南宋時期宋人與蒙古人的三次輪流扒堤,這種天災與人禍的疊加,導致的直接結果,就是黃河河道逐漸向南遷徙,日益逼近開封城。

到了1234年蒙古人再次扒開黃河大堤後,當時黃河距離開封城的直線距離,已經從北宋前的200裡遠,變成了距離僅僅20裡遠。

此後,作為地上河的黃河「懸河」之禍,給日益逼近的開封造成了越加深沉的苦難,因為河道遠,洪水泛濫時尚可規避和減輕受災面,但河道如此之近,一旦洪水泛濫或決堤,開封城已根本沒有反應和逃亡的時間,生態影響也近在咫尺。

▲蒙古兵給開封帶來了深沉的苦難

隨著黃河水土流失的日益嚴重,加上整個南宋時期三次人為扒堤造成的黃河大改道,此後,黃河在開封城周邊的決溢越來越頻繁。

根據統計,進入元、明、清三朝後,三個朝代僅僅641年期間(1271-1912),黃河在開封境內的決溢就達到了300多次,其中共有幾十次洪水襲城、7次水淹開封城的記載。

不得不說,整個南宋時期宋人與蒙古人的輪流扒堤,也給開封造成了影響千年的人禍之害。

3

長期的戰爭動蕩與黃河決堤,也使得開封賴以興盛的黃金水道日漸荒廢。

儘管號稱八朝古都,從夏朝到戰國時期的魏國,以及五代時期的後梁、後晉、後漢、後周,還有北宋、金朝都曾經在開封立都,但開封作為真正的中國大一統王朝的國都,就只有北宋(960-1127)一朝167年的歷史。

作為中華帝國定都走向的轉折點,開封,在北宋歷時167年的發展中,也逐步迎來了輝煌時刻,成長為一個當時具有超百萬人口的世界級超級城市。

唐朝安史之亂後,中國的經濟中心逐漸轉向長江、淮河一帶,而當時,來自江淮地區的財賦,普遍需要依賴從隋朝開始鑿通的大運河進行運輸,相比較之下,處於大運河要道,和更靠近江淮地區的開封,從唐代後期開始迅猛發展。

但除了倚仗黃河之外、幾乎沒有天險可守的開封,從一開始就蘊含著趙匡胤所擔憂的致命隱患,1127年北宋滅亡後,隨著宋室南遷,帝國首都從開封南遷到了杭州。

天生的地形弱點,以及失去首都地位,這種自然與政治的雙重失勢,是開封隕落的根本點。

開封的隕落,同時也是中國定都史的轉折點。

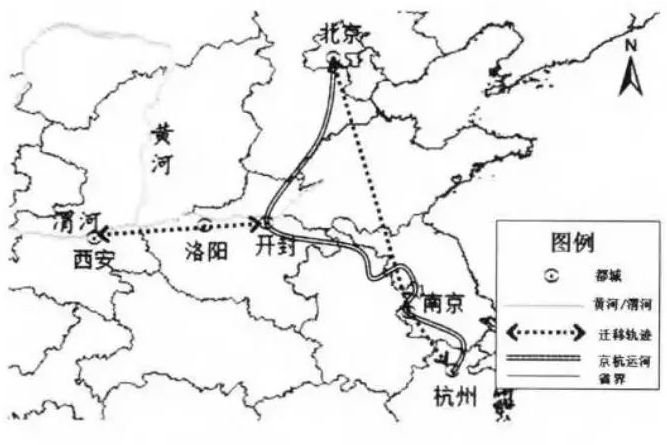

中華帝國的定都史,從約公元前2000年的夏朝,到公元1000元左右的北宋,3000年間的定都範圍,基本都是沿著渭河及黃河中遊的東西走向,遷移軌跡沿著西安一洛陽一開封一線,呈東西走向波動遷移。

但1171年北宋滅亡後,中國的政治首都,第一次從沿著黃河流域的東西走向布局,轉移到了南北走向。

1279年南宋滅亡後,中國的政治中心從南方的杭州,轉移到了元朝位處北方的國都大都(北京)。

此後,從南宋算起,到元、明、清共四個朝代,中國的定都走向,從沿著黃河的東西走向,改變成了沿著京杭大運河的南北走向,其遷移軌跡表現為杭州(南宋)一北京(元)—南京(明)—北京(明、清),並一直持續至今。

▲從開封以後,中國的定都走向,從沿著黃河的東西走向,變成了沿著京杭大運河的南北走向

失去了首都的地位後,開封的政治地位一落千丈,這直接導致的後果,就是大運河水道的荒廢。

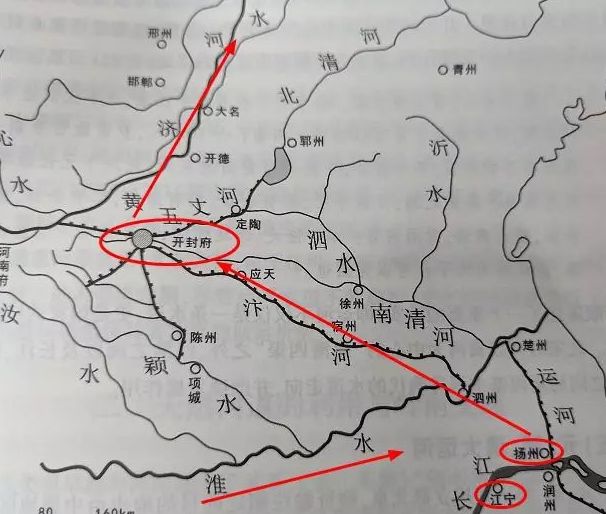

早在北宋時期,為了方便接受來自江淮地區的財賦,北宋在依賴黃河之外,除了繼續擴大疏浚原來汴河、五丈河兩條河道外,又相繼開鑿了金水河和惠民河兩條運河,通過汴河、五丈河、金水河、惠民河等「四大潛渠」加上黃河通聯全國各地,開封也因此成為了「四方所湊,天下之樞,可以臨制四海」的帝都所在。

▲北宋時期,大運河是開封的生命線之所在

當時,為了保證各條運河的通暢,北宋政府每隔三、五年就要對各條河道進行疏浚,因此儘管各條運河都存在自然的泥沙淤積問題,「雖數湮廢,(但仍)通流不絕。」

但從北宋後期開始,由於政治腐敗、管理廢弛,從江淮地區通聯開封的運河已經開始逐漸淤塞荒廢,此前全年通暢的運河,甚至出現了只能通航半年的情況:

「汴渠昔之漕運,冬夏無限,今則春開冬閉,歲中漕運止得半截。」

1127年北宋滅亡後,隨著此後戰亂動蕩和南宋遷都杭州,常年缺乏疏浚的大運河河道更是逐年淤積,南宋建立後僅僅四十多年,當時作為大運河重要通道的汴河河道,甚至淤積後變成了麥田和村落。

除了汴河之外,作為開封連接江淮地區的「四大潛渠」的另外兩大通道:五丈河、惠民河也由於北宋的滅亡、南宋的遷都、長期的戰爭動蕩,而導致缺乏疏浚,最終淤積湮廢。

至此,此前作為開封經濟生命線的「四大潛渠」已基本淤塞荒廢,而以運河作為血脈的開封,

在連接南方的運河基本荒廢以後,衰落已經成了必然的趨勢。

4

而導致開封衰落的背後,則是京杭大運河的崛起。

在隋唐以前,中國的政治中心和經濟中心都集中在黃河流域,因此沿著黃河流域東西走向的長安和洛陽、開封就成為中國首都的當然之選。

但是隋唐以後,隨著江淮地區經濟的的不斷崛起,中國的政治中心和經濟中心開始不斷分離,在此情況下,隋煬帝首先鑿通了大運河,並通過大運河吸收江淮地區的財賦,以此維繫帝國的運轉。

到了唐朝時,運河已經成為了帝國絕對不可缺乏的生命線。

唐朝貞元二年(786),由於從江淮地區向長安運輸糧食的漕運道路,被藩鎮阻隔,整個長安城都陷入缺糧境地,以致禁軍發生騷動,這時,剛好有3萬斛米運到了長安周邊,唐德宗聽說後,幾乎流下眼淚跟太子說:

「米已至陝,吾父子得生矣。」

由於受到黃河三門峽水流湍急、不利水運,加上自然環境惡化等各種因素影響,長安最終在唐代以後逐漸衰落,取而代之的,則是開封的崛起,而開封的衰落,也與長安類似。

由於長期的戰爭動蕩導致大運河水道荒廢,使得開封無法接受來自江淮地區的反哺,加上北宋滅亡後首都的搬遷,開封的隕落已是勢在必然。

元朝建都大都(北京)後,為了吸收江淮地區的財賦供養帝國運轉,開始全力開鑿京杭大運河,至元三十年(1293),京杭大運河全線通航,而南起餘杭(今杭州),北到涿郡(今北京),全長約1797公裡的京杭大運河的通航之日,也是長安、洛陽、開封等黃河中上遊城市的徹底衰落之時。

▲1293年京杭大運河的全線通航,標誌著中國歷史地理走向的重大轉折

從線路來看,京杭大運河途經今浙江、江蘇、山東、河北四省及天津、北京兩市,貫通海河、黃河、淮河、長江、錢塘江五大水系,由於京杭大運河不再連接河南開封等地,這就使得開封失去了江淮地區的滋養,成了沒奶的孩子,很難長大了。

而京杭大運河的通航,則捧火了運河流域的山東濟寧、天津等新城市,

對於開封來說,北宋時期那偉大輝煌的日子,已經一去不返了。

5

到了明朝時,由於賈魯河的疏浚鑿通,加上定都南京的朱元璋將汴梁(開封)一度改為北京,這使得開封的政治和經濟地位有所提升。

到了明代,一度衰落的開封重新崛起成為中原地區最繁華的城市,「勢若兩京」,「大梁(開封)為中原上腆,北咽神京,南控八省,商車市舶,鱗次而至大梁門外,聯軸接捆,旅邸櫛比,居然一都會。」

但是,開封早已不是當初北宋時期傲視世界的全球第一大都市了,明朝時,與江南地區蓬勃發展的揚州、蘇州、杭州等城市相比,開封已經無法稱得上國內的大腕了,頂多只能算是中原地區的大城市。

到了明朝末年,在北宋時人口就已經超過百萬的開封,才勉強恢復增長到了三十多萬人口。

就在開封似乎有所好轉的時候,李自成卻給了這座城市以致命一擊。

從1641至1642年,李自成三次率兵進攻開封,第二次進攻開封時,李自成為開封守城士兵射瞎了左眼,這使得他惱羞成怒,於是在第三次圍攻開封時,李自成前後共圍攻開封達五個月之久,並將開封城周邊的麥子全部搶割,致使開封城內「升粟萬錢,米貴如珠」,開封城內百姓甚至開始人吃人。

在被圍城整整五個月之後,守衛開封的河南巡撫高名衡、推官黃澍和巡按御史史嚴雲在接近絕望之下,無奈決定「決河灌城」以求自保,隨後,明朝守軍派兵鑿開了朱家寨口大堤,當時,明軍鑿開的缺口不大,但李自成卻乾脆以牙還牙,決定將開封全城毀滅方才解恨。

於是,1642年農曆九月,李自成派出幾萬士兵,扒開了開封城附近的黃河馬家口大堤,隨後黃河水直衝開封城,整個城內積水達10米多深,當時,開封城內尚有37萬守城軍民,李自成扒河衝擊開封後,全城百姓有34萬人死絕,最後僅有3萬人倖免於難。

▲在明末當時人看來,李自成是不折不扣的屠夫

經歷過這場大變故的明朝人計六奇(1622-約1687年)後來回憶說:

「自賊亂以來,殺人不可勝計,其最烈者,無如(張)獻忠之屠武昌、(李)自成之淹汴梁(開封)也。夫圖大事者,當以得人為本。張(獻忠)李(自成)所為如此,不過黃巢、赤眉(軍)之徒耳。天心人心胥失之矣。欲不速亡得乎?······其(李自成)與(張)獻忠眉心膿穢不絕,俱天所以報其好殺也。其不死也幾希矣!」

毀滅開封全城百姓、喪盡民心的李自成,儘管滅亡了明朝,卻最終在水淹開封三年後的1645年,於湖北九宮山被殺。

而經歷李自成的毀滅性放水淹城後,開封人口再次出現了大倒退,即使到了清朝盛世時期的乾隆十六年(1751年),當時全國人口都出現了大爆炸,但開封人口卻從北宋時期的超百萬人口、明末的37萬人口,跌落至僅僅只有12萬人。

也就是在清朝時期,開封也隕落成了河南乃至中原地區一般的城鎮,再也無復當年的輝煌。

6

在經歷數百年的人為和天災的洪水泛濫後,開封周邊的土地也開始大規模沙化和鹽鹼化,這使農業生產遭到了嚴重破壞。

而為了堵截洪水,開封民眾從宋朝以來又不斷大規模砍伐森林修築防洪堤壩,這就使得開封周邊的森林也遭受到了毀滅性的破壞,到了1911年清朝滅亡前一年,地理學家張相文遊覽開封時,就曾感慨地說:

「開封城外,平衍無山。……自屢經河患,而古代川流皆填塞無餘,白氣茫茫,退望之無異沙漠。而森林亦復鮮少,防風防沙之用缺焉。長此不變,數十年後將不知成何景象矣。」

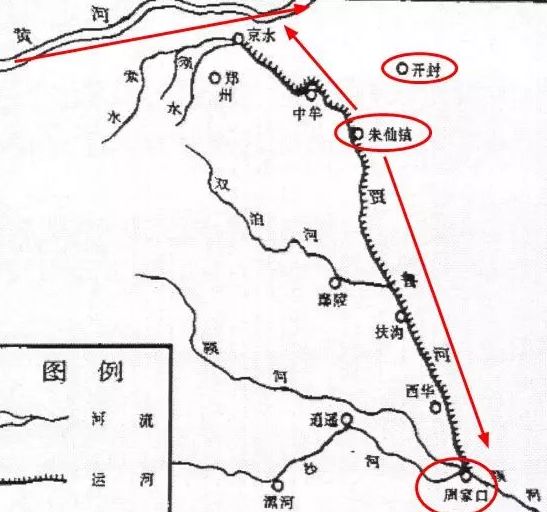

而作為開封復興的最後一道希望,位處開封城外二十多公裡的朱仙鎮和周家口,也最終隕落。

到了明朝時,由於水患導致河道堰塞等原因,開封已經喪失了作為外港的功能,在此情況下,位處賈魯河兩端、可以連接穎河進入江淮地區的朱仙鎮、周家口兩個城鎮開始崛起。

到了清朝中期,朱仙鎮人口躍升至30萬。當時,朱仙鎮與湖北漢口、江西景德鎮、廣東佛山一起號稱全國四大名鎮,「貿易最盛·······商賈雲集」。

▲朱仙鎮一度是開封地區復興的希望之所在

但黃河卻再次給開封帶來了毀滅性的災難。

道光二十一年(1841),黃河再次決堤,水淹開封城達八個月之久。

到了道光二十三年(1843),黃河又決堤衝毀了開封復興的希望所在朱仙鎮,致使賈魯河「河身淤成平陸,河身以上又淤高丈許,朱仙鎮民房衝去大半。」

由於河道淤塞,已經無法通航的朱仙鎮迅速敗落,至此,開封與外港的聯繫完全中斷。

而朱仙鎮則從清朝四大名鎮上迅速除名,到了光緒三十二年(1906),朱仙鎮的人口更是從清朝中期巔峰時的30多萬人口,跌落至僅有15000人,到了民國二十三年(1934),更是僅剩8500多人。

朱仙鎮被黃河衝毀後,周家口仍然通過穎河,勉強維繫著與江淮地區的聯繫,但隨著鴉片戰爭之後晚清時期航海時代的到來,即使是一度風光數百年的京杭大運河沿線,也逐漸沉寂了下來。

曾經作為黃河流域紅得發紫的開封衰落了,曾經作為京杭大運河沿線呼風喚雨的揚州等城市也衰落了。

一個屬於內河文明的時代過去了,一個屬於航海和鐵路的時代正在冉冉升起。

到了1898年,從北京盧溝橋到湖北漢口的盧漢鐵路(現在的京廣鐵路)正式開工修建,由於開封段地質鬆軟號稱「豆腐腰」,因此盧漢鐵路最終繞開開封,而選擇了途經鄭縣一帶,由此,小小的鄭縣憑藉鐵路優勢一躍而起,進而飛速成長為河南的一哥鄭州。

到1954年,河南省會幹脆從開封遷移到了鄭州,而開封的區位優勢則更加沒落消沉。

對於開封的隕落,就在1923年,到開封遊覽的康有為就非常感慨,後來,他寫了一幅對聯:

「東京夢華銷盡,徒嘆城郭猶是,人民已非。

中天台觀高寒,但見白日悠悠,黃河滾滾。」

那個曾經高居世界第一的名城古都,早已輝煌不再。

免責聲明:以上內容源自網絡,版權歸原作者所有,如有侵犯您的原創版權請告知,我們將儘快刪除相關內容。