苗家蠱的故事(苗女纏郎為情施蠱)

2023-10-13 04:27:01 19

苗家蠱的故事?筆者於2002年負笈南粵求學,當大夥得知我來自貴州,又是苗族時,他們表現出了很大的興趣,當然更多的還是好奇,說我長得和他們差不多,他們大概只知道貴州有黃果樹和遵義,也知道貴州有苗族,當然還有鬧烏龍的,例如你們貴陽省在貴州之類令人懷疑他們學過地理沒有的問題,總讓我感覺到外界對貴州所知甚少尤其令人哭笑不得的是,你們苗族女孩子真會放蠱啊?他們穿的衣服好豔啊她們談戀愛真是愛的死去活來啊?不愛了就要放蠱啊?這樣的問題,我在苗疆腹地的老家生活了十幾年,沒人問過,提問者雖無惡意,但使我特別震驚他們這種「苗女纏郎」「為情施蠱」知識是怎麼獲取的?為什麼對貴州都不了解的他們,卻知道問這樣的問題?,下面我們就來說一說關於苗家蠱的故事?我們一起去了解並探討一下這個問題吧!

苗家蠱的故事

筆者於2002年負笈南粵求學,當大夥得知我來自貴州,又是苗族時,他們表現出了很大的興趣,當然更多的還是好奇,說我長得和他們差不多,他們大概只知道貴州有黃果樹和遵義,也知道貴州有苗族,當然還有鬧烏龍的,例如你們貴陽省在貴州之類令人懷疑他們學過地理沒有的問題,總讓我感覺到外界對貴州所知甚少。尤其令人哭笑不得的是,你們苗族女孩子真會放蠱啊?他們穿的衣服好豔啊!她們談戀愛真是愛的死去活來啊?不愛了就要放蠱啊?這樣的問題,我在苗疆腹地的老家生活了十幾年,沒人問過,提問者雖無惡意,但使我特別震驚。他們這種「苗女纏郎」「為情施蠱」知識是怎麼獲取的?為什麼對貴州都不了解的他們,卻知道問這樣的問題?

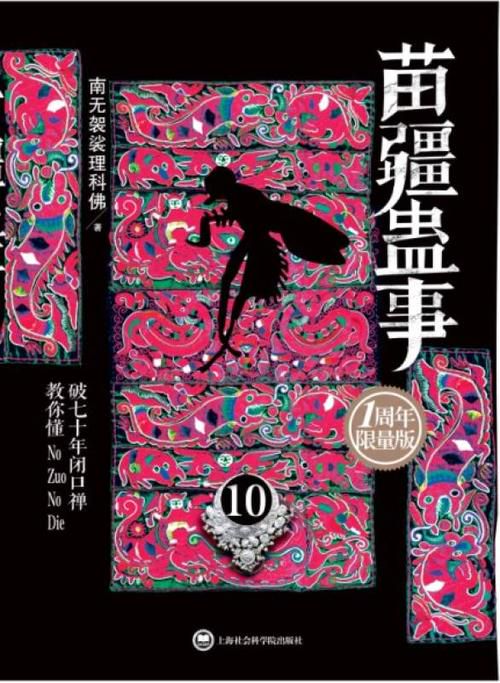

其實,這種「苗女纏郎」「為情施蠱」知識的獲得,與明代以來的筆記、小說之渲染有關,特別是20世紀80年代以來,金庸、古龍、梁羽生等人的武俠小說,在華人世界肆虐橫行,一度掀起「武俠熱」,人人都想成為快意恩仇的大俠,甚至很多人在夢中都夢見自己「水上漂」「草上飛」,不慎夢醒跌落水中,還意猶未盡。在這些武俠小說中,苗疆、苗族、蠱等關鍵詞得到極大想像和發揮,他們一出場,自帶特效,那就是都很會放毒,名號也很毒,什麼五毒教之類即是,其中又以苗女最為突出,她們被描寫得相當豔麗,奔放……。現以在華人世界享有盛譽的金庸先生的小說為例,他塑造了很多苗女的形象,聊舉《笑傲江湖》中苗女藍鳳凰一例說明之,在這本小說中,女主角任盈盈和嶽靈珊並沒有詳細的外貌描寫,但對苗女藍鳳凰,確有攝人魂魄的描寫,如藍鳳凰第一次與令狐衝的見面:

……忽見一艘小舟張起風帆,迎面駛來。其時吹的正是東風,那小舟的青色布帆吃飽了風,溯河而上。青帆上繪著一隻白色的人腳,再駛進時,但見帆上人腳纖纖美秀,顯是一隻女子的素足……小船片刻間便駛到面前,船中隱隱有歌聲傳出。歌聲輕柔,曲意古怪,無一字可辨,但音調濃膩無方,簡直不像是歌,既似嘆息,又似呻吟。歌聲一轉,更像是男女歡合之音,喜樂無限,狂放不禁。小舟中忽有一個女子聲音膩聲道:「華山派令狐衝公子可在船上?」「咱們好想見見令狐公子的模樣,行不行呢?」聲音嬌柔宛轉,蕩人心魄。只見小舟艙中躍出一個女子,站在船頭,身穿藍布印白花衫褲,自胸至膝圍一條繡花圍裙,色彩燦爛,金碧輝煌,耳上垂一對極大的黃金耳環,足有酒杯口大小。那女子約莫廿七八歲年紀,肌膚微黃,雙眼極大,黑如點漆,腰中一根彩色腰帶被疾風吹而向前,雙腳卻是赤足。……

初次亮相,像是一次精心謀劃而隆重的舞臺展示,從「顯是一隻女子的素足」引起懸念,到「濃膩無方」的歌聲,引得眾人翹首待望,最後是巨大的視覺衝擊——「色彩燦爛,金碧輝煌」的藍鳳凰,無一不指向性的挑逗與暗示,搞得華山派上下嘴上罵罵咧咧,心裡卻想看的很。如果說藍鳳凰的首次亮相以華麗及挑逗性讓人目眩神迷,那麼,《鹿鼎記》中的苗女五毒教教主何錫守則以在常理中不大可能同時並存的元素並列來表達其獨特,如頭髮花白,臉卻白嫩,聲音又如少女,手臂雪白卻無手掌,裝了鐵鉤。她的出現摻雜著危險與誘惑。

從這些武俠小說來看,苗女成為一種相對穩定的形象,是通過對一些要素的重複來實現的。比如聲音柔媚、性格放蕩、首飾誇張、民族服飾等元素。這是混合了各種想像的組合,並被一個經長期積澱而成的對苗的想像體系所支持。作者們通過從古代文獻中汲取要素,建立起一種關聯性和連續性,使其獲得「發揚傳統文化」的讚譽的同時,也給其增添合法性,成為「有根據的」想像。

這種古代的文獻,是明清去過西南地區的文人士大夫創作出來的,他們對苗人的裝束、婚俗、苗歌等要素的描寫,成為現在武俠小說塑造苗女形象的主要來源。舉例而言,武俠小說中,服飾經過組合、嫁接、誇張和變形,被賦予了更多的性暗示。比如《黔南識略》:「婦女短裙窄袖,耳環大徑二三寸,項帶大銀圈,插簪長尺許。」又如《苗疆聞見錄》也記道:「其婦女所服則皆小袖無襟,下體圍裙,無褻衣……」而《苗俗紀聞》則以一段文字完整記下了苗女的首飾、衣裙和赤足,可以想像作者以觀賞的目光,從頭髮往下,耳朵、頸、胸、腰、腿、腳仔細地打量了這個苗女。我們知道,女子的腳在明清時期文人中是一種含有性意味的鑑賞對象,而在金庸武俠小說中,苗女們也是光著腳的。此外,關於苗女行為的想像多來自婚俗的描寫,明清有關苗人的婚俗描寫,集中在婚前性自由,具體如少女的竹樓、馬廊房以及跳月活動,苗族少女在離開家的竹樓或馬廊房擇愛人的方式引起了文人們的興趣,在明以來的私人著述中俯拾即是,這些內容,我在「跳月」系列已經舉了很多例子,不再贅述。

武俠小說保留和發揮了明清士大夫有關苗女的裝束與婚戀習俗描寫的要素,而沒有顧及現實中的苗族形象。小說的作者們把目光固執地投向過去,從一個關於「苗」的文本體系中獲取要素加以發揮,反而使得小說對苗女的想像被認為是有根有據的。當人們閱讀這種傳播極廣的武俠小說時,就會在裡面獲取苗女的知識。身處外界的人們,對苗族不甚了解的人來說,很容易被明清以來的有關苗女的知識體系所徵服,而現代社會裡,則特別容易被武俠小說與科幻小說的描寫所惑,正好這些武俠小說有關苗女知識的建構,又來源於明清文人的書寫,於是,這一套知識體系聯通起來,便肆無忌憚的傳播開來。沒有去過苗疆,沒有與苗族人們接觸的外界人們,首先就有了這套來自明清文人記載以及武俠世界有關苗女知識所打下的印記,自然就會問出文章開頭那些令人生厭的問題。因此,苗女並不纏郎,也絕不會為情施蠱,這一切都是外界對未知世界的想像所造成的。