難以汲取的教訓:中國期貨市場舊事件

2024-09-09 15:05:10 2

泡泡網顯卡頻道11月24日 最近比特幣期貨市場鬧出些動靜,也引起不少爭議。不少人就比特幣期貨市場的運行機制發表了不少觀點,OKcoin的徐總提及關鍵是控制風險,這倒是要害。筆者無意對這些觀點發表更多意見,只是覺得現在比特幣市場的參與者多以年輕人為主,相信他們中間的大部分人對期貨市場缺乏感性和直觀的認識,尤其是中國的期貨市場。沒有必要將比特幣期貨市場與「中國的期貨市場」作聯繫,況且比特幣至今仍是新生事物,是世界視野下的新生事物,應有它的成長空間和時間規律,但中國人參與的事情,總會有些故事,人們很難對這些故事有共識,只是希望大家能從這些故事當中得到些新的啟示。

上個世紀九十年代中期,也就是離今天大約二十年前,中國經濟生活當中有兩個事實上的主題,海南炒地和期貨風潮,那個時候出現的這兩個主題,有著深刻的歷史背景,最終也有極具歷史性的結局。只是那時候離現在太近,尚不入史學家的法眼,或者說那些漸成歷史的故事隱匿著太多的謎團,還無法被當下者直視,但大多數年輕人已無從知曉和感受那些「崢嶸歲月」中的成王敗寇與驚心動魄。

那個時候的炒地風潮自不待言,各種報導和回顧至今都有,只是現在的人無法想像的是,名為炒地,實際上就是炒幾張紙,那些紙是土地的批文,蓋著人民政府的大印。土地泡沫戳破後,海南從此一蹶不振,也落下了中國特區實踐真正失敗的案例。

但期貨風潮後來鮮有被人提起,一些回顧文章斷斷續續提及的幾件事,也大多語焉不詳,更不用提那些幕後的事情了。當時中國的期貨市場火爆程度讓人瞠目,交易品種比現在要多很多,除現在期貨市場交易的主流品種外,僅農產品就有大米、玉米、大豆、綠豆、咖啡等許多品種,大宗貨品還有橡膠等,出的事情影響最大的則是現在好多年輕人沒有聽說過的國債期貨,而對普通人影響最大的則是處於半地下狀態的外匯期貨。那些正規期貨公司捧著那些翻手為雲覆手為雨的超級大戶,根本不愁成交量業務,無需花精力拉散戶進場,而那些找個地方拉上幾條線就「開盤」外匯期貨盤口,則只能盯著散戶,就如現在貴金屬市場那樣哄著散戶進場,因此,儘管上不了臺面,也寫不進正史,期貨浪潮中老百姓損失最大的那塊,在外匯期貨那裡,那種東西是能散戶玩的嗎,中國國家外匯管理在匯率風險對衝上也遭受過慘重損失,何況那些開盤的很多就是假盤,反正中國人總是在這塊有創意。

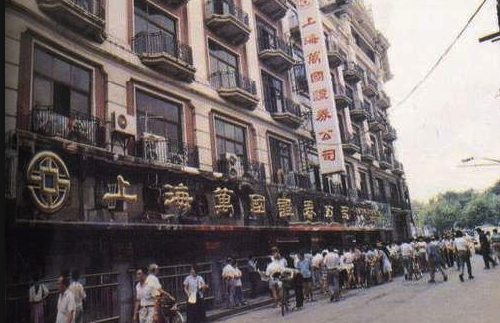

萬國證券「死」於327國債事件

不過那些引出政策調整被稱作是「事件」的案例,卻是在上海、北京、大連、鄭州、廣州等幾個正規的期交所中發生,影響最大的大概就是95年「327國債期貨爆倉事件」了。當時由於通貨膨脹,國家給予國債利率補貼,使得國債收益率不確定,國債期貨有了投機空間,交易日趨活躍。1995年2月23日財政部公布327國債兌付價格,致空頭判斷失誤,當時中國市場的超級大佬、財政部下屬的「中經開」大舉做多逼空,遼國投等跟進,327價格大漲,空頭大倉萬國證券浮虧60億元。但最後8分鐘市場行情出現驚天逆轉,空頭集中反撲將中經開等多頭打得全部爆倉,其中最後一單730萬口空單面值達到1460億元,僅中經開一家虧損就達40億元,中經開在期貨市場被別人打得爆倉並導致巨虧還很少有。可當晚上交所公告最後8分鐘交易異常,期間交易無效,後萬國證券超保證金下單被披露,最終萬國證券虧損56億元,終被申銀證券收編,就是現在的申銀萬國證券公司,萬國老總管金生被捕。327國債事件最終導致國債期貨品種全部退出期貨交易,一個沒有利率市場化及完整貨幣市場的地區,開設這種期貨品種,以這種方式收場,自然有其必然性,後來的指責大多指向萬國證券和管金生,可是中經開的責任卻鮮有人提及,更不用說這個本來就不該出現在期貨市場的角色了。

如果說327國債期貨事件場面上的事情最終大多曝光了,而那麼多期貨爆倉事件的很多實際真相,卻難以得到真正的揭示,而當這些事情的博弈雙方都是交易所惹不起的「大亨」時,恐最終倒黴的就是交易所本身了。1996年多頭髮難上海期交所9607膠合板品種,三天漲停板逼迫空頭接近爆倉。可最終結果意外離奇且令人瞠目結舌,交易所出面調停多空雙方在不同的價位上協議平倉,其中差價由交易所承擔補償,多頭在鎖定盈利的同時,空頭也減少了損失,真正莫名其妙的輸家是交易所。

小品種上演的期貨大戲

1995年,中商所交易品種咖啡期貨鬧出多輪逼倉行情的大動靜,在中商所限量交割制度下,多頭大肆炒作逼空,咖啡期價最高攀上4200元以上,被逼急了的空頭從國外進口1.7萬噸現貨進關對抗,要知道當時中國一年的咖啡消耗不足2萬噸,其後市場反覆拉鋸,多次上演過山車多空行情,逼迫當局取消交割限制,中商所又在限制持倉和強制平倉等規則上反覆調整,多空雙方最終在大規模協議平倉下收兵,年末結算價落在2100多元,而當年造成咖啡資源的巨大浪費,而咖啡品種也最終退出期貨市場。

無論如何,這是有巨額資金背景的玩家操縱期貨市場的典型案例,也是限制交割制度這樣的奇葩規則下的失敗案例。當時中國既不是咖啡生產國(產量很小),也不是貨物中轉地和消費國,這種品種缺乏立足期貨市場的依據,而規模極小導致極易受大戶操縱,被操縱的期貨市場上的大戲又必然是「血淋淋」的。當某些資金供應充足的「大戶」,堅定帶著特定目的來到市場,大部分交易品種都可能變成小品種的。當然,咖啡期貨事件讓人得出最典型的教訓是制度設計的缺陷,中商所是受到規制的期貨市場,證監委和中商所自己都可以及時調整規制應對不測事件,但如果期貨市場缺乏這種權威時,那是無法試錯的,制度設計失誤是可能直接要了自己的命的。

交易所成為主角的另一典型案例是,九十年代廣州聯交所三次豆粕期貨產品的大規模逼倉事件。出於刺激成交的短期利益考慮,交易所設置交割限制,誘導多頭逼倉行情出現,卻嚴重缺乏管理配套措施,也致使在異常行情出現時,管控不力,臨時出臺管理措施又有利於多頭,而豆粕產品實際也是小品種,惡性逼倉致使套保空頭部分因庫容被多頭擠佔斬倉,損失慘重,嚴重影響油料企業的經營狀況。

很多公司「死」於九十年代期貨市場

八十年代末那場政治風波後不久,中國很快經歷了第一次的「民營化」浪潮,數以千計的民營企業利用當時並不嚴格的股份製法規,通過股份化快速實現了資本原始積累,而1992年鄧小平南巡講話之後,中國經濟生活和經濟環境又進入了相對寬鬆時期,在這歷史背景下,民營資本和國有資本一起湧入海南兩廣地區的炒地浪潮和風靡一時的期貨「賭場」。幾年以後,這第一批「民營化」浪潮中誕生並聚斂著數千億元資金的企業,大部分都不存在了,留到今天還在運作的只有王石的萬科、馮侖的萬通等少數幾家公司。

後人總結九十年代期貨浪潮中的違規事件,歸結為法制不健全、交易風險控制不完善、信息不對稱或者是信息披露機制不健全以及大資本控盤等多種因素。本來嘛,法治健全是市場存在的前提,現代市場經濟沒有法治規制原本難以想像,但這也是表面,當初荷蘭城市商業帝國興起時,海外貿易、股份制都有了,那時的法治不是現在這個概念,因為荷蘭城市聯盟連現代國家概念都沒有形成,但荷蘭人守約,其商業帝國運行完好,所以契約精神才是根本,中國人有法不治是缺契約精神,如此,你就可以想像中國人搞期貨會是怎樣的結果;風險控制不完善是一個具體問題,市場發展初期各種機制不完善尚屬正常,風險控制機制又是期貨市場的核心內容,但對風險和風險控制的不同理解,既可能使得交易所的風險控制機制的設置產生錯位,也可能使交易者對同一件事情產生完全相反的理解。

實際上那些被報導的期貨事件只是冰山一角,當時綠豆、大米等大眾交易產品都出現倉單異常情況,其中綠豆倉單一度出現超出中國全年產量數倍的記錄,而交易所設置交割限制誘導逼倉,又與當時數十家期交所惡性競爭、急於拉客戶做成交量直接相關,是不是有些「面熟」?也就是說,當市場處在發展初期,有些出於短期利益設置的規則,並非一定出於惡意,其不成熟卻也可能導致嚴重後果。雖然那些被打爆倉的公司很多通過協議平倉機制躲過了跳樓的結局,隨著時間的推移,實際最終的大贏家是誰,大概也都能被猜出。

那些故事當中期貨公司總是被頂在風口浪尖,如果沒有期貨公司這個平臺,大概交易所也早就沒了;交易所規則經常多變,那是因為背後有官方和法律支撐,少了這點支撐,交易所也沒了;中國人善於利用賭檯解決問題,也善於見好就收,不逼人跳樓,這雖然不是法治精神,卻在中國不可或缺;官方幹預總是針對那些鬧出大動靜的事情;期貨市場真正的真相永遠是個迷···,這些當作是教訓或者經驗都行,實際上這些無時不在我們的身邊。所以談論最基本的市場規則和法治條件之外,有些社會環境上的因素更複雜。比特幣期貨市場的興起在現在,事情和事情所處的時代都變了,但有些東西依然如故,因此,中國的期貨市場沒有人可以盲目自信的。 ■