痛毀小清新!葡萄酒好壞你幾乎分不出

2025-04-25 02:26:25

泡泡網新聞頻道7月9日 今天看到一篇關於葡萄酒是否能辨別好壞的文章,下面是它的翻譯,我邊寫邊想,發生在葡萄酒評比中的事情和發生在評比音箱、音頻線、音響墊腳中的事情是何等相似。

現在連專業的釀酒師也說:即便是品酒的專家也難準確判斷酒的好壞。為什麼這麼說呢,我們一起來看看。

葡萄酒的好壞,你嘗得出來嗎?

Robert Hodgson退休後在加州的Humboldt村有個酒廠,每年他都會從廠裡選出最好的酒參加比賽,大多數年份,獲獎結果都出人意料,有些獲得金獎的白葡萄酒在其他比賽中表現很差勁,這種情況在紅葡萄酒上也一樣存在。評價酒的好壞雖然有主觀的成分,但誰能獲獎好像真是個隨機事件。

Robert Hodgson曾經是一個海洋學家,憑藉他在統計學上的背景知識,他拜訪了加州葡萄酒大賽的組織者並提議他們在每年競賽的同時做個實驗。

從前的比賽中每個評委都品嘗每種參賽酒一小杯,但此後稍加改動:其中某些參賽酒會被用同樣的杯子端上來3次,最後我們關注的是評委對同樣酒的評價是否一致,來判斷他們的打分是否科學。

紅酒大賽獲獎基本是隨機結果

這項實驗從2005年開始一直持續做到今年6月,實驗結果令葡萄酒業驚訝:即便是受過專業訓練的品酒師對酒的判斷也是非常糟糕的。每年的比賽中只有10%的評委可以對同一種酒的評價保持一致,而這些表現不錯的評委在第二年時又失去了這種能力。評委絕不是業餘的,在葡萄酒行業中他們是釀酒員、品酒師、評論家、消費者眼中的絕對行家。

在Hodgson的實驗中這些酒通過打分來評價好壞,最好的100分,最差的50分,大多數葡萄酒得分在70多分到90多分。前四年實驗的統計數據結果發表在《葡萄酒經濟期刊》上,品酒師對同一種盲測的酒3次品嘗結果打分的平均差值為4分。比如同一種酒,這位評委第一次品嘗打分90,評價為「優」,一分鐘後品嘗打分是86分,評價為「還可以」,再過2分鐘品嘗,打分為94,評價又變為「出色」。

上述情況還只是平均值,有些表現差的品酒師對同一瓶酒的評價差異達到正負10分,表現最好的品酒師也有正負2分。雖然有時只是幾分的差距,但最終能獲獎憑藉的就是幾分的差距。這些獎項對酒廠來說就意味著豐厚的利潤,足以影響他和競爭對手在銷量上的輸贏。Hodgson隨後繼續統計了每年的競賽情況,發現獲獎呈現隨機分布。

Hodgson說:「我不否認確實有些人味覺發達,在品酒上很專業,但擺在你面前如果有100種葡萄酒,要準確評價他們已經遠遠超過人力所及。回顧我自己獲過的獎項,現在來看僅僅是幸運而已。」

Hodgson的研究當然也遭到了同行的攻擊,很多人說他的研究就是一坨屎。Hodgson並不是一個人在戰鬥,法國學者Frederic Brochet對葡萄酒的「標籤效應」做了研究,他準備了相同的波爾多優異葡萄酒,徵集了57個志願者。葡萄酒瓶的標籤被換成兩種,一種標明是餐酒級(table,一般超市1-5歐就可以買到),另一種標明特級(Grand Cru,幾十歐到幾千歐可以買到)。

結果可想而知,標明特級的酒評價很積極:口味豐富、均衡、有回味、醇厚。同樣的酒標為餐酒後評價就很負面了:淡、輕、平平無奇。

---------------------------------------------------------------------

此方面的研究還有2008年Robin Goldstein發表在《葡萄酒經濟期刊》上的文章,文章揭示了葡萄酒價格和人們喜愛程度的成正相關。2011年赫特福德郡大學心理學教授Richard Wiseman組織了578人來品嘗價格在3.49英鎊到30英鎊的葡萄酒,同樣也是採用盲測的方法。能區別出售價在5英鎊以下與10英鎊以上紅葡萄酒的人只佔53%,如果換成白葡萄酒,能嘗出很便宜的和很貴的酒之間差別的人只有47%了(可能和白葡萄酒中含單寧更少有關)。總的來說這578人能正確分辨酒的好壞的概率和我們扔硬幣賭正反面差不多。

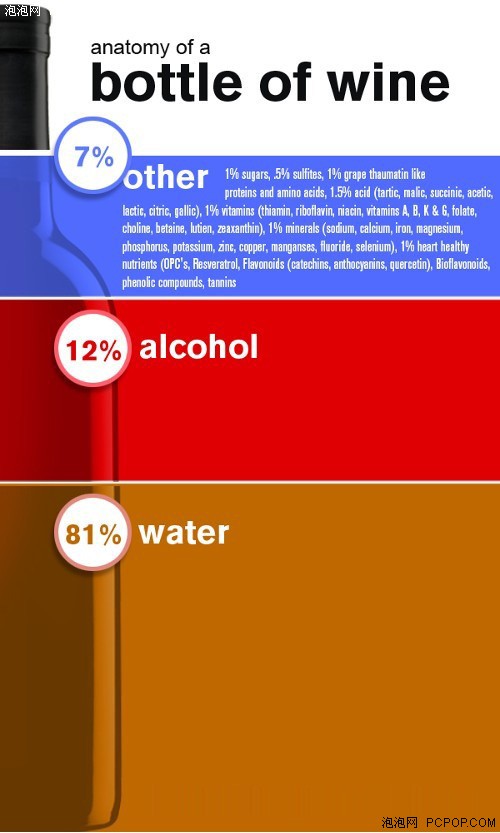

為什麼我們在盲測實驗中基本無法分辨酒的好壞呢?有可能是因為酒中的成分非常複雜,澳大利亞食品學家Bryce Rankine博士說葡萄酒中可以檢測出27種有機酸,23種醇類物質,80種醛類和酯類物質,16種糖類,除此之外還有很多維生素、礦物質。所有這些不可能都標註在產品標籤上,而且酒中也一樣會含有砷、鉛這樣的有害物質。

葡萄酒的組成

辨別葡萄酒的好壞主要從三方面入手:甜度、酸度、苦澀度,這些都由味蕾完成,甜來自於葡萄中的糖分,酸來自酒石和蘋果酸,苦澀來自於醇類、多酚和單寧。好葡萄酒可以在這三個維度達到平衡,舉例來說有些葡萄酒的的酸度比檸檬汁還厲害,但喝起來卻適口,就是因為甜味和苦味平衡了那些酸味。專業的品酒就是來通過品這三種口味的平衡還有散發出來的氣味來判斷酒的好壞。不過涉及到氣味,化學家又要更深入的分析了。

最近幾十年化學家對葡萄酒的味道做了很多研究,sauvignon blanc(白索維農葡萄酒,也叫長相思)中草木的香味主要來自葡萄在胺基酸代謝中的副產物--甲氧基吡嗪的物質,這種物質在低溫下更容易生成,所以同年份紐西蘭南部產地的sauvignon blanc比澳大利亞北部產的sauvignon blanc更有草木香味。

酒香就不是靠味蕾來感知了,而是靠鼻子中數以百萬計的嗅球來感知,這些嗅球直接和大腦中的神經相連。化學家們一共確認了400種單獨起作用的氣味,他們混合在一起組成了複雜的氣味。有些味道剛剛吸入鼻中就會消失,而其他一些味道會停留很久。酒香是由低沸點的揮發物飄入鼻中感覺到的。這些揮發物中主要來自葡萄,其次是經過很久的發酵後產生的物質,再次就是由於盛酒的木桶的味道。

對酒的評價甚至不單由它本身決定,2008年愛丁堡的赫瑞瓦特大學的研究發現音樂有助於大幅度提升人們對酒的評價(提升60%),結論雖然有些搞笑,但還是放出來,Jimi Hendrix(就是舞臺上燒吉他的鼻祖)的音樂提升人們對cabernet sauvignon(產自波爾多的一種紅葡萄酒,中文叫赤霞珠)的評價,Kylie Minogue提升人們對chardonnay(產自法國勃艮第的一種白葡萄酒,中文叫霞多麗)的評價。

音樂影響人們對兩種葡萄酒的評價

嗅覺系統根據蛋白質受體來探測不同的氣味,大多數人的鼻子可以辨別的氣味非常寬泛,不過我們的大腦並不會每個刺激都做出反應,尤其是讓你用語言描述並給酒打分,這難度就更大了。英國皇家學會化學家Hutchinson說:「在葡萄酒界有太多的『皇帝新衣』了,我可以輕鬆找到令我失望的幾百英鎊的葡萄酒,也可以輕易找到令我驚喜的葡萄酒,但它的售價只有幾英鎊。」

除了化學因素、酒的溫度也影響人們對它的評價,夏天時葡萄酒揮發的氣味更多,在北歐國家喝葡萄酒時這種撲面的酒香就會淡很多。除此之外酒具、品酒的環境、心情、身體健康程度都對評價酒有較大影響。所以想靠人評價葡萄酒的好壞是完全不可能的。

如果人不能評價那麼靠儀器是否可以呢?英國皇家學會化學家Hutchinson說:「這方面我們還有很長的路要走,很多成分要分析,不過我們已經可以根據儀器的分析結果給出一些讓葡萄酒味道更均衡的建議了,但眾多的味道和感覺到底是由哪些化學成分主導的?人們接觸到某種成分後會產生什麼反應?諸如此類問題可能我們永遠也沒有答案。」

盲測法在品酒中還有更多的應用,Robert Hodgson正在利用從前的實驗數據提出一套新的評價葡萄酒味道的方法,雖然還不夠完美,但起碼要比從前「隨機奪冠」的方式合理多了,而且這套方法今年將在南非開普敦第一次做嘗試。他說起碼我們現在知道哪些評價方法是不合格的了。

最後是一記尖酸刻薄的老拳:2007年普林斯頓大學經濟學教授Richard E Quandt發表一篇論文《葡萄酒界的廢話:一套新軟體》,這篇文章裡討論了磚家、叫獸、偽藝術家對葡萄酒的形容詞和評論,而且還整理出一套《葡萄酒詞彙表》,包含了123個形容詞,比如「有稜角的」、「紫羅蘭樣的」、「壁爐樣的」、「紋理細緻的」。然後他在同事的幫助下設計了一套算法,這樣可以自動、隨機生成一段對葡萄酒口味的描述,比如:「此款Chateau L''Ordure Pomerol葡萄酒產於2004年,不錯的礦物質口感,幹杏仁的味道混著雪松的特質,充滿了智慧的紅酒入口後就爆發出黑色水果和烤慄子的味道。」教授說這樣的評論並不誇張,實際去看品酒師們寫出的內容也大抵如此。

編輯總結:

本來只想發一篇有意思的新聞,沒想到整篇的內容比較多,而且討論的和IT硬體關係不大。文中最後一段通過算法生成的酒評倒讓我想起了耳機、音箱發燒友論壇中對音頻設備的評價。這些靠聽、聞、嘗來判斷好壞的東西在我看來,屬性上更貼近藝術品,所以很難說有統一的評價標準。如果一定要說有標準,可以較好的評價優劣,那麼就用盲測法吧,在次也貢獻一篇雙盲實驗測耳機的思路《》。

由於這些實驗都在葡萄酒生產和文化較發達的地區,如果換成國內勾兌的葡萄酒給他們嘗,它們和真正釀出來的酒區別還是很明顯的,我國的情況可以用10塊錢一瓶的牛欄山PK四百元一瓶的窖藏30年牛欄山來對應。■