聊聊散熱那點事 盤點手機CPU冷卻技術

2025-04-08 01:54:26

近年來,隨著智慧型手機處理器主頻的不斷提高和核心數量的增加,手機在運行高運算量的軟體/遊戲時產生的熱量也不斷增加,如果不能通過良好的途徑處理這些熱量,一來有可能對硬體造成損傷,二來也容易對使用者造成不適甚至傷害。幸運的是,處理器的生產廠商從設計時便考慮了散熱的問題,今天就讓我們來看一看不同的手機廠商都採用了哪些針對處理器的冷卻技術。

代表作:小米手機

散熱效率:★★★

石墨是一種良好的導熱材料,導熱性超過鋼、鐵、鉛等多種金屬材料。小米在發布小米手機第一代時就宣稱使用了石墨散熱膜為處理器降溫,並且一直延續到了小米 Note 這代產品。其實,除了小米之外,石墨散熱材料也應用在其他各大品牌的手機/平板當中作為散熱的基礎配置。

▲小米 Note 背部採用的石墨散熱膜

該散熱方式的散熱原理實際上是利用了石墨具有獨特的晶粒取向,它沿兩個方向均勻導熱,同時延展性又強,可以貼附在手機內部的電路板上面,既可以阻隔元器件之間的接觸,也起到一定的抗震作用。由於導熱性能高,它可以很快將處理器發出的熱量傳遞至大面積石墨膜的各個位置進行熱量擴散,從而間接起到了散熱作用。

金屬背板散熱代表作:蘋果 iPhone

散熱效率:★★★☆

早先的塑料材質智慧型手機受限於晶片和 PCB 的工藝,手機殼內部的空閒體積還比較大,只有石墨層的情況下也基本能夠滿足晶片散熱需求。而隨著機身變得更加輕薄以及金屬框架的加入,手機內的可供空氣流通的空間越來越小,散熱方式需要進一步改進才能滿足晶片在低溫環境中平穩運行。

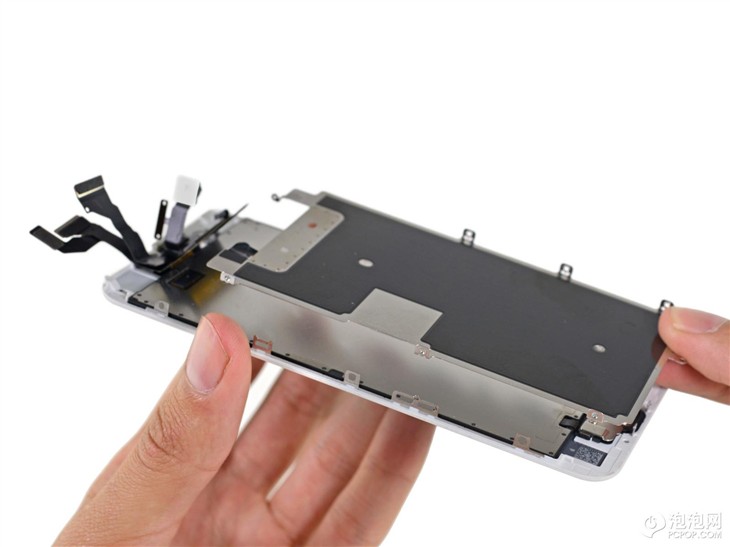

▲iPhone 6s 石墨散熱膜以及金屬導熱背板

蘋果在採用了金屬外殼的 iPhone 中使用了一種金屬背板散熱的技術,它在使用石墨散熱膜的基礎上,在金屬外殼的內部也設計了一層金屬導熱板,它可以將石墨導出的熱量直接通過這層金屬導熱板傳遞至金屬機身的各個角落,這樣一來密閉空間中的熱量便能迅速擴散並消失,握持時人也不會感受到太多的熱量存在。

代表作:榮耀 6

散熱效率:★★★☆

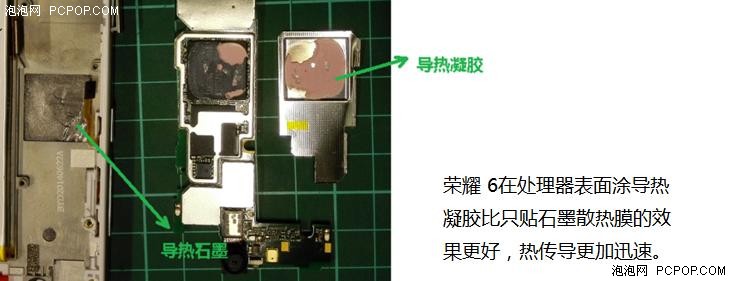

人們都知道,在電腦的處理器和散熱器中間會塗有一層矽脂,其作用是讓處理器散發的熱量能夠更快的傳遞到散熱器上從而散發出去。

同理,這樣的技術也可應用在手機處理器當中,榮耀 6 的處理器上方便採用了類似於矽脂的導熱凝膠散熱劑,這樣做比只貼有石墨散熱膜的效果更好,熱傳導會更加迅速。

代表作:OPPO R5

散熱效率:★★★★

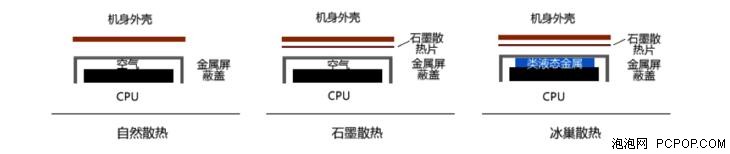

冰巢散熱技術是今年 OPPO 發布新款超薄手機 R5 時連帶發布的散熱新技術。其散熱原理同樣借鑑了電腦中常用的導熱矽脂,填充發熱點與導熱結構之間的縫隙,以達到更快散熱的作用,和榮耀 6 採用的導熱凝膠散熱技術相似。只不過 OPPO 用的散熱材料不是導熱凝膠或矽脂,而是一種類液態金屬的相變材料。

▲相變材料指的是物理性質隨溫度變化而變化,吸收或釋放大量熱量的材料

OPPO 此次使用的類液態金屬的相變材料就會在溫度升高時逐漸由固態轉變成液態,同時吸收大量的熱量。所以它除了傳導熱量之外,也吸收了一部分熱量。

▲冰巢散熱技術內部原理圖

OPPO 在 R5 中將這種相變材料製成片狀填充在了處理器與導熱介質之間,由於該種材料本身的吸熱特性與導熱特性要遠遠高於空氣,所以即便是在 4.85mm 厚度的機身內部也能夠滿足處理器部分的熱設計功耗。只是這種散熱方法相對上面三種的成本稍高,因為相變材料與金屬屏蔽蓋的結合併沒有那麼容易。

熱管散熱代表作:NEC N-06E、Lumia 950、奇酷手機旗艦版

散熱效率:★★★★★

微軟前些日子發布新一代 Lumia 950/950XL 這兩款旗艦手機時宣稱其採用了 Liquid Cooling「液態冷卻技術」,讓廣大網友大吃一驚,讓大家以為它們用上了 DIY 玩家經常使用的水冷技術,但事實上這個和水冷並不同,它的散熱方式和筆記本中的熱管水冷近似。

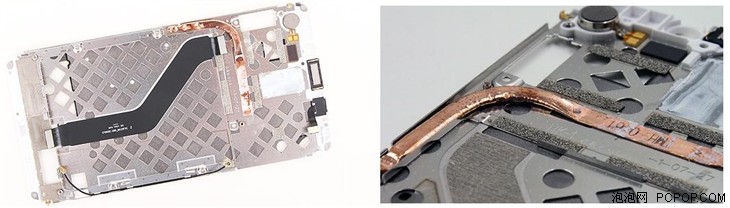

▲奇酷手機旗艦版中使用的熱管

所謂熱管技術,就是將一個充滿液體的導熱銅管頂點覆蓋在手機處理器上,處理器運算產生熱量時,熱管中的液體就吸收熱量氣化,這些氣體會通過熱管到達手機頂端的散熱區域降溫凝結後再次回到處理器部分,周而復始從而進行有效散熱。

▲首次採用熱管散熱技術的 NEC 手機

該技術其實並不是首次在手機中出現,2013 年 5 月,日本智慧型手機廠商 NEC 就發布了世界上第一款採用熱管散熱技術的手機 NEC N-06E 。NEC 在 N-06E 內部封裝了一條充滿純水的熱管,長約 10 釐米,熱管和處於主板平行位置的石墨散熱片充分結合,迅速將處理器產生的熱量傳導至聚碳酸酯外殼上。

散熱效果和總結以上這五種常見的手機處理器冷卻技術中,效果優秀的當屬熱管散熱,其次為採用 OPPO 所採用的相變散熱和榮耀 6 採用的導熱凝膠散熱,而僅僅採用石墨散熱也具有一定效果,但不如綜合使用降溫更快。

當然,被動散熱只是處理器降溫的方式之一,而若想從根本上解決發熱量高的問題,還是需要從處理器的工藝和架構方面去考慮,畢竟矽的發熱密度是固定的。當處理器生產工藝從 20nm 提升到 14nm,就能夠在較小的晶片面積內放入同樣多的電晶體,不僅減少了晶片的發熱,同時還減少了功耗。

另外,像近年來多核處理器所採用的 big.LITTLE 大小核調控方式則可通過系統運行不同程序時按所需要的性能來開閉高主頻核心,也是主動控制功耗和發熱的方法之一。

總的來說,控制手機發熱首先要從處理器設計和製造工藝方面進行提升,再進行底層邏輯優化,最後再結合最優化的機身結構設計才能得到一套較完善的發熱量低的手機,不單單是僅僅考慮如何讓散熱最大化就能實現的。■

相關產品: