3·15避坑攻略:手機廠商套路深,這些營銷噱頭你中過幾條

2025-05-13 20:20:11

很多朋友購買手機的時候,面對琳琅滿目的產品,天花亂墜的營銷概念將信將疑,想要購買到心儀的好手機不是一件容易的事情,而且許多宣傳都有利用消費者片面認知進行誇大的成分。今年315就給大家總結一下,購買手機時最容易進入的誤區。

誤區1:E5屏幕一定好於E4

從E3開始,三星似乎特別重視宣傳E系列發光材料的OLED屏,我們經常能在旗艦手機發布會上看到它的身影,這幾年來也歷經了E3、E4到E5的迭代更新。但正是基於這種命名上的熟悉,很多人都會先入為主地誤認為採用了越新的發光材料,就代表屏幕素質越好。

首先,屏幕的參數是包括很多方面的,E5隻能代表其採用的發光材質,主要決定屏幕的亮度和功耗表現;

其次,採用E4基材的屏幕也劃分為許多個檔次,除了剛性和柔性、1080P和2K解析度外,峰值亮度也有1200nit~1500nit不等,也就是說相對高檔的E4在亮度方面基本可以和E5持平;

功耗方面,綜合目前各家媒體的續航測試數據,我們也很難得出採用E5屏幕的機型會比E4省電很多的結論;

再者,目前的E5屏幕的可視角度對比E4是普遍有所下降的,斜看的時候顏色容易偏冷,這可能與其採用的微稜鏡結構有關;

另外,目前2K規格的E5屏幕都採用了LTPO背板,這意味著全亮度的低頻PWM調光,對部分頻閃敏感的用戶並不友好;而E4屏幕2K和1080P都有LTPS背板的選擇,其在高亮度下為類DC調光,部分機型低亮度下也支持防閃爍保護,這樣頻閃問題就相對緩解一些。

同理,E4材質有相當多是剛性的面板,大角度下會有明顯的偏色和彩虹紋,整體顯示效果也不如柔性E3。

總的來說,一方面我們不能完全從發光基材去判斷屏幕的素質高低,要綜合多方面因素去看;另一方面E4和E5的區別本身也不大,不需要過分糾結於一定得買所謂最新的E5屏幕。

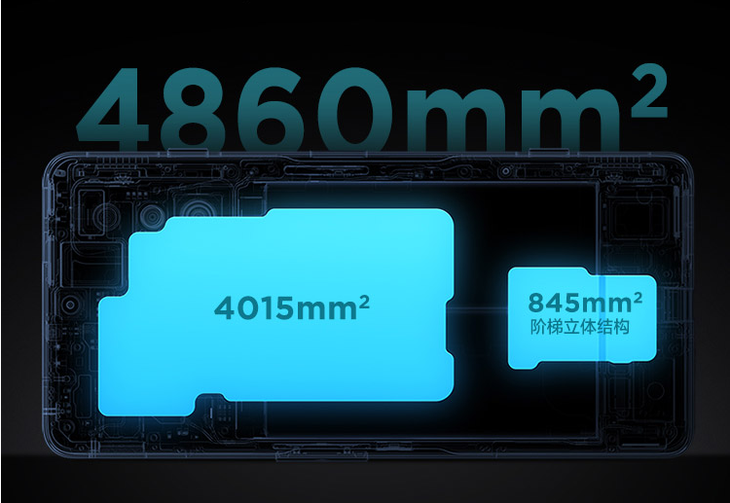

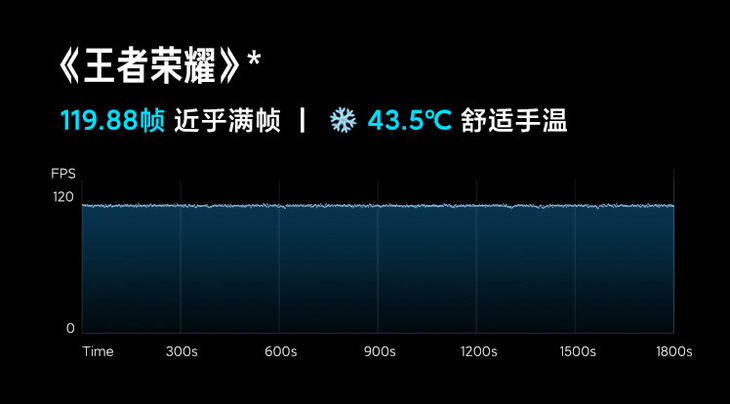

誤區2:散熱VC面積越大,手機性能越好

由於旗艦晶片的功耗連年居高不下,手機經常發熱、遊戲卡頓掉幀問題時有發生,於是手機散熱成為大家近期熱議的話題,各家廠商也不斷標榜著自己豪華的散熱規格,其中最核心的一項指標就是VC液冷的材質和面積。但千萬別以為,VC散熱面積越大,這個手機就能有更強的性能釋放了。

首先,更高的散熱規格確實有助於手機的熱量布局更加均勻,提升持續的性能釋放表現。但畢竟是小體積內且無風扇的散熱,效率始終很有限,熱量還是會傳導到手機表面,讓用戶覺得燙手。

而為了規避這個問題,大多數廠商都會選擇更加嚴格的溫控,限制處理器的性能釋放,以達到降溫的效果。誠然,對大多數用戶來說,對溫度的感知遠遠比對幀率來的敏感。

散熱堆料足的手機,比較容易在《王者榮耀》《英雄聯盟》《和平精英》等中低負載的遊戲中跑到滿幀,但面對《原神》《崩壞3》這種高負載遊戲來說,仍然普遍會採用降頻鎖幀的調度。

所以,如果追求極致的性能發揮,還是要以評測結果為準,留意哪款機型的實際調度更加積極。當然,要達到這樣的性能,還保證不燙手,在當前的條件下,散熱背夾就是不可或缺的配件了。

誤區3:內存擴展越高后臺能力越強

隨著手機性能的提升,我們使用的APP也越來越多樣和複雜化,應用的後臺駐留能力非常影響多任務,誰都不希望打開另外三兩個軟體後,再切回原來的應用就要重新加載。

提到後臺能力相關的參數,很多人第一個會想到內存,畢竟大家都習慣稱之為運行內存,容量越高,就意味著理論能運行的軟體數量越多。

雖然手機內存最大已經做到16GB甚至18GB了,但那還只是小眾遊戲手機的專屬,主流產品還是以8GB和12GB為主。而近兩年,各家手機廠商都推出了一個叫內存融合(內存擴展)的概念,有些廠商甚至直接喊出了「12G秒變20G」的口號。給人一種有了「內存融合」,似乎就可匹敵原生超大 RAM 的效果,實際中是真的如此嗎?

其實所謂的內存擴展並不神秘,它就是安卓系統中內置的虛擬內存功能。在酷安上,有個叫做Scene的軟體,裡面就提供了Swapfile與ZRAM兩個功能,只要手機在ROOT的狀態下用戶自己也能任意設置虛擬內存。

其中ZRAM是將物理內存中的一部分劃分出來,將後臺應用和前臺應用的不活躍代碼部分進行壓縮,需要的時候將數據解壓出來,通過降低數據規模的方式變相增大內存,代價是需要CPU計算、甄別APP中的哪些代碼不活躍,增加CPU的佔用和耗電。

Swap則是將ROM中劃分出一小部分作為RAM使用,可以讓系統同時運行更多的程序,或是對內存有更大需求的程序,這種實現方式雖然較為省電,不過快閃記憶體的讀寫速度遠低於內存,所以在虛擬內存中打開的應用讀取效率會下降,流暢度不如物理內存。

目前各家安卓廠商的內存擴展大多是採用以ZRAM為主,SWAP為輔的方式,在省電和流暢之間儘可能尋求平衡。

但是,真正影響後臺駐留能力的因素不止有內存,大部分手機為了保證前臺程序的流暢度以及控制整機的耗電,還是會採用嚴格的後臺管理策略。這種情況下別說是虛擬內存了,就算是真正有更大的物理內存,後臺存活率恐怕也很難提高。所以,許多人開了虛擬內存之後會發現,體驗幾乎沒有太多提升。

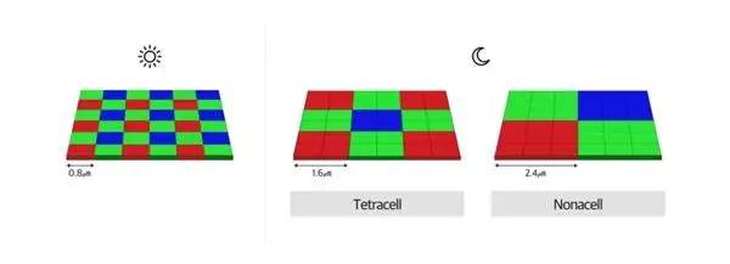

誤區4:主攝像素越高拍照越清晰

不少消費者對像素這個概念的誤解都來自功能機時代,比如100萬像素普遍比30萬像素好,這在當時確實是這樣。但智慧型手機發展到今天,手機鏡頭設計方案的豐富程度已經遠非當年可比,標榜一億像素的手機層出不窮,但論成像效果卻幾乎沒有幾款能令人印象深刻,可見高像素和高畫質之間並不能劃等號。

這是因為相機成像畫質既取決於像素的數量,也取決於單位像素的進光量。手機的相機傳感器本身體積就有限,如果像素數量過多,在光線不那麼充足的環境下,每個像素的曝光就容易不充分,反而產生更多的噪點,畫面更模糊。

手機廠商也深知這一點,所以那些所謂的一億像素,大多還是提供了多像素合一的方式,用戶默認用自動模式拍,得到的仍然是1200萬像素左右的照片,真正想用一億像素都得手動找開關。

而且一億像素還有一些弊端,比如拍攝時手機的運算量更大,成片速度可能會變慢;像素過多導致傳感器無法支持全像素雙核對焦等技術,在雷射對焦模塊也缺失的情況下,對焦能力將變得非常差,尤其是暗光環境。可見,這個技術總體來說還是噱頭大於實際的,真正主打影像的高端旗艦除了三星自家的S Ultra,基本都不會採用。

誤區5:混合光學變焦

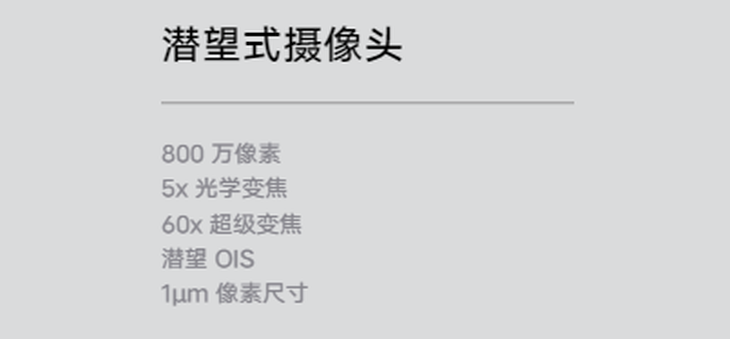

許多廠商都標註X倍變焦來吸引注重變焦能力的消費者,但稍微了解一些的用戶可能都知道,手機變焦分為數碼變焦和光學變焦兩種,數碼變焦只是對圖像進行單純的放大裁切,畫質損失嚴重,而光學變焦倍數才是實打實的物理焦距的體現。

所以廠商又推出了一個新的概念,叫混合光學變焦。所謂的混合光學變焦,指的是在數碼變焦後通過另一個鏡頭來補充丟失的細節,儘可能降低數碼變焦的畫質損失,但它本質上仍然是基於數碼變焦,並非名字聽上去的「光變」。

另外,經常使用超長焦拍攝的用戶還要注意長焦鏡頭有沒有OIS光學防抖,在無防抖的情況下使用10倍以上的變焦,很容易手抖糊片的情況,可用度是比較差的。