創新PCI-E/AGP兩用!青雲超BT顯卡搶測

2025-04-27 08:18:24

人類的欲望是無窮無盡,故此顯示卡廠商為了滿足人類對視覺上的欲望,而不停提升顯示技術,而其中一個很重要的部份就是Data BUS(數據總線),當顯示質素及解析度不斷的提升下,再加上反鋸齒能影像的優化,其實令系統與顯示卡之間的數據傳輸變得越來越頻繁,如果系統與顯示卡之間的頻不足寬將嚴重影響遊戲及影像處理,就算顯示核心處理能力有多強亦變得無用,成為顯示卡效能的瓶頸。

早在1984年x86計算機打破了處理器和總線必需步,因此處理器的速度開始起飛,而當年的擴充接口為ISA(Industry Standard Architecture)接口,其設計為8Bit頻率為4.77MHz,後來推出286處理器架構後,ISA亦出現16Bit 8.33MHz版,由於當年的顯示技術以文字為主加上是大部份為單色輸出,故此ISA速度在當時來說已十分足夠。

當年其實也有專及繪圖而生的總線稱為MCA(Micro Channel Architecture),架構為32Bit速度達10MHz,可惜只有IBM支持沒有被普及,與此同時1987年業界推出加強版的ISA稱為EISA (Extended Industry Standard Architecture),採用32Bit速度為8MHz,雖然是向下兼容ISA,但由於效能提升不明顯而沒有被普及,因此80年代可以說是ISA年代。

由於彩色顯示技術開始普及,加上微軟的窗口技術日漸成熟,ISA的速度不足以應付需要,可是MCA和EISA卻未能普及,因此業界要尋找更強大的總線接口,而1991年VESA(Video Electronics Standard AssociATIon)發展出新的標準,稱為VL-Bus(VESA Local-BUS),它是32Bit但卻和ISA的16Bit完全兼容,因為它其實是ISA再加上MCA組成,VL-Bus速度建議為33MHz,不過可容許在40MHz的速度下採用兩個VL-Bus卡,或是50MHz下使用一個VL-Bus卡,而曾經VL-Bus一度成為業界的最高標準,但由於VL-Bus是由ISA + MCA接口而成,接口太長並不方便而成本亦增加。

不過VL-Bus歷史十分短暫,雖然VESA計劃為Pentium推出VL Bus 2.0,並對VL-Bus向下兼容,不過Intel卻主張推出PCI (Peripheral Component Interconnect)下,VL Bus 2.0並沒有得到普及,PCI的和VL-Bus一樣為32Bit,但頻率只有33MHz,雖然速度並沒有VESA般高,但其兼容性卻大大被提高,同時PCI的接口亦相比VL-Bus細少得多,令廠商製作擴充卡和主機板成本減低不少。

到了1996年,由於計算機進入3D遊戲時代,PCI接口已經不能有效地配合3D所需要頻寬要求,因而出現AGP接口,AGP並不是要取代PCI而生而是和PCI共存,因為AGP是專為繪圖卡而生。AGP(Accelerated Graphics Port)並不是一種總線,而是一種接口方式。由於3D遊戲做得越來越複雜,使用了大量的3D特效和紋理,使原來傳輸速率為133MB/sec的PCI總線越來越不堪重負,籍此原因Intel才推出了擁有高帶寬的AGP接口,它完全獨立於PCI總線之外,直接把顯卡與主板控制晶片聯在一起。

1996年AGP 1.0推出,分為1x及2x,速度達266MB/s及533MB/s,工作頻率為66MHz,由於速度並沒有比PCI有更大的分別,因此當年並未開始普及,直至1998年AGP 2.0時代出現,稱為AGP 4x,雖然工作頻率為66MHz,但速度卻達至1.06GB/s,加上3D顯示卡技術亦變得成熟,AGP亦因此開始普及。由於3D顯示卡技術進步,同時功耗亦上升了,部份專業繪圖卡需要額外的供電,因而出現了AGP Pro接口,以提供更高的供電。直至2000年8月,AGP進一步進化至3.0版本,稱為AGP 8x,速度再提高一倍至2.133GB/s,可是也達到了AGP的極限。

以往計算機界的總線都是並聯訊號,當訊號傳送時互相之間出現捍擾,而速度越快影響更大,因此到達AGP 8x後,要再進一步更高寬帶出現了嚴重的障外,因而計算機界進入了串聯時代,以往計算機內部的傳輸是每個設備個共享一個頻寬帶,但PCI Express總線則採用串行互聯,以點對點的形式作傳輸,每個設備都是獨享頻寬以 提高傳送速度同時減少捍擾,因此速度能突破並聯傳輸的障外。

基本上PCI Express圖形接口只是普通的PCI Express X16接口,它不像AGP只為圖形輸出而生,PCI Express是一個通用協議,由Intel所倡議(前身為3GIO),,他的設計是為了取代現有計算機內部的傳輸接口,這包括了CPU、AGP、PCI、HDD、Network等接口,其目的和Hyper-Transport一樣,用來解決現時系統內傳輸出現的瓶頸問題。

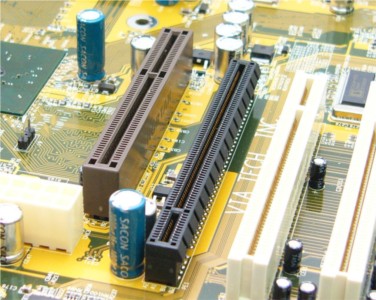

其實PCI Express是有不同速度的接口模式的,這包括了X1、X2、X4、X8、X16及最高速的X32。X1的傳輸速度為250MB/s,而X16就是等於16倍於X1的速度,即是4GB/s。在PC Express規格中表明下一代顯示卡將會採用X16的接口,故此將來的主機板將不會再見得到AGP槽的存在,取而代之就是X16的PCI Express接口。現時各間顯示廠商也表明支持PCI Express顯示方案,這包括了ATI、Matrox、NVIDIA及XGI都已推出了PCI Express的繪圖卡樣本,故此PCI Express取代AGP可以說是事在必行。

其實在每次交接期間,用家在買顯示卡時都會較為審慎,雖然現時AGP平臺的用家較多,但他們亦知道PCI-Express必定普及,而各大晶片組廠商都已推出了新一代PCI-Express的平臺,故現時大部份AGP用家已不會升級AGP卡,而等待未來整臺系統更換PCI-Express時再作打算。Albatron考慮了這一點,其R&D部份便設計了ATOP技術,令顯示卡能同時支持AGP8x及PCI-Express。