清朝皇帝喪葬制度(清代帝王喪禮)

2023-05-02 09:47:36 1

清朝皇帝喪葬制度?宮廷喪禮是歷代喪葬文化的集中體現清代宮廷之喪,既沿用儒家傳統喪禮,又保留某些滿洲舊俗,非常隆重複雜,浪費驚人現將皇帝喪禮中有特色之處作一簡單介紹,接下來我們就來聊聊關於清朝皇帝喪葬制度?以下內容大家不妨參考一二希望能幫到您!

清朝皇帝喪葬制度

宮廷喪禮是歷代喪葬文化的集中體現。清代宮廷之喪,既沿用儒家傳統喪禮,又保留某些滿洲舊俗,非常隆重複雜,浪費驚人。現將皇帝喪禮中有特色之處作一簡單介紹。

(1)陀羅經被。皇帝死後,當日小殮,除衣著貴重華麗外,屍體上還要覆蓋陀羅經被。陀羅經被由西藏活佛進貢,一般用白綾製作,上面印有燙金的梵文經咒,而皇帝用的陀羅經被為黃緞織金,五色梵字,每一幅都由活佛念過經,持過咒。小殮後,宮廷內外,舉哀成服,人人穿白布孝衣,大殿內掛白布帳。乾隆皇帝死後成服時,一天就用掉白布兩萬匹。

(2)棺柩。棺柩雖不依古代棺槨之制,但製作極為講究,裝飾十分豪華。如乾隆皇帝的棺柩,內壁襯以五色織金梵字陀羅尼緞5匹、各色織金龍彩緞8匹,共襯13層。大殮時,棺柩內還要放入大量珍貴的隨葬物品。

( 3 ) 丹 旐 ( 音 zhào ) 。 大 殮 後 , 棺 柩 停 放 在 乾 清宮,宮門外置丹旐。丹旐就是幡,是從漢族喪儀中的銘旌演變而來的。不過,丹旐要比銘旌豪華得多。銘旌用的是一幅白布,上面書寫死者的姓名官職;而丹旐是用絲織品製成。皇帝的丹旐為織金九龍綺。

(4)藍批。皇帝之喪稱「大事」,為國喪,要頒詔天下。新皇帝居廬守制,百日後御門聽政,朝臣服喪27天。27天之內,皇帝對朝臣所奏之事,不能像平常那樣用紅筆批覆,要一律改用藍筆,稱「藍批」。部院衙門行文,也要改用藍印。此制本來只限皇帝、太后之喪,其他人無此制。但有時也有例外,那就是順治皇帝的貴妃董鄂氏。她生前受到順治的恩寵,死後又享殊禮,不僅被追封為皇后,而且,順治帝違例用藍批達4個月之久。

(5)殯宮。棺柩在乾清宮停放27天,然後移到殯宮暫時安放,等待下葬。殯宮沒有統一的地方,順治、康熙的殯宮設在景山壽皇殿,雍正的殯宮設在雍和宮永佑殿,乾隆、嘉慶、鹹豐、同治、光緒的殯宮設在景山觀德殿,道光的殯宮設在圓明園正大光明殿。

(6)遺念和殷奠。死者生前所用過的衣物,除用作隨葬品的以外,其餘的分為兩部分:一部分送給親屬、大臣等人,稱「遺念」;另一部分分批焚燒,就是殷奠。通過遺念和殷奠,不難看出清宮生活的奢侈。光緒皇帝是一個傀儡皇帝,無權無勢,又死在清朝快要滅亡之時。按說,他的遺物應該是清代皇帝中最少的。但是,在他死後,皇室成員和文武大臣們仍都分到了不少「遺念」。其中以隆裕皇后和瑾妃得到的最多。隆裕皇后得到天鵝絨冠一頂,黃緙絲夾金龍袍一件,石青江綢棉金龍褂一件,月白春綢棉襖兩件,月白春綢棉褲一件,灰春綢棉褲一件,青緞涼裡尖靴一雙,玉器兩件。瑾妃得到黃江綢夾金龍袍一件,石青江綢棉金龍褂一件,月白春綢棉褲一件,青緞涼裡尖靴一雙,玉器兩件。殷奠焚燒的衣物,數量更大。從死到葬,每逢祭奠禮儀,都要焚燒衣物。據粗略統計,共焚燒20次,燒掉衣物共734件,其中包括很珍貴的織金龍袍、天鵝絨冠及各種綢緞衣物。

(7)尊諡大典。清朝特別重視諡號,通常在大殮之後,由新皇帝命群臣擬定諡號、廟號。大臣們根據死者生前的事跡,找出一大堆溢美之詞湊在一起,包括徽稱20多個字。如雍正皇帝的徽稱諡號為「敬天昌運建中表正文武英明寬仁信敬大孝至誠憲皇帝」。前面20個字是徽稱,最後3個字是諡號,廟號為「世宗」,通稱「世宗憲皇帝」。諡號、廟號擬定好以後,經新皇帝允準,交工部製造玉冊、玉寶、香冊、香寶、絹冊、絹寶,由欽天監擇吉日舉行尊諡大典。大典極為隆重,前一天要派官員敬告天、地、太廟、社稷。大典之日,在殯宮前設儀仗,新皇帝率群臣行三拜九叩禮,禮儀官依次宣讀絹冊、絹寶。禮儀完畢,由新皇帝將諡號詔告天下。

(8)演槓。棺柩在殯宮停留的時間無定期,主要是根據陵墓竣工的時間而定,短則數月,長則數年。安葬前要進行大量的準備工作,如整修京城至陵地的道路、橋梁,沿途搭設供送葬時夜宿的幔城、蘆殿。東、西二陵距京城均100多公裡,通常走六七天。如此遙遠的路程,巨大的棺柩竟不用車載運,而用人抬。抬棺槓夫通常要數千人,共分60班,每班128人。另外,每班還要有4人作候補。如此眾多的槓夫,當然不可能是職業槓夫。除首末兩班用校尉外,其餘都是從京郊各縣青年農民中挑選來的。安葬前,要把他們集中在德勝門外的曠地上,進行操練演習10多天,稱「演槓」。演槓要嚴格按照送葬時的各項要求進行。槓夫用許多縱橫十字交叉的木槓,抬著與棺材重量相同的木板行走。木板中心放一隻盛滿水的碗,以行進時水不濺出碗外為合格,實在強人所難。

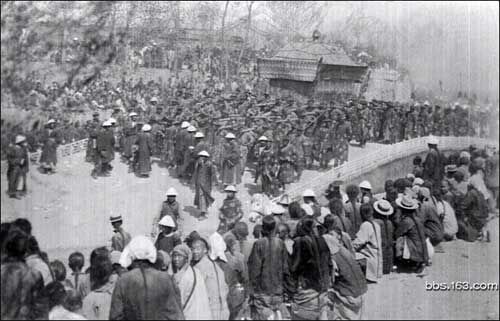

(9)送葬。送葬是整個治喪活動中最隆重的儀式,除各種名目的祭奠儀式外,送葬隊伍也極為壯觀:最前面是64人的執幡隊,接著是1000多人的儀仗隊,旌旗招展,幡纛蔽日;儀仗隊後面是由128名身穿駕衣、頭戴翎帽的槓夫抬著的棺柩,棺柩上覆蓋圓頂棺罩,四周有繡龍圍帳,如同一頂彩橋,所以稱「吉祥轎」;棺柩後面是十路縱隊的武裝護衛,弦弓箭鏃,刀槍如林;最後面是文武官吏、皇親、后妃等人的送葬車隊,通常有數千輛。乾隆皇帝安葬時,送葬車有4000多輛。整個送葬隊伍浩浩蕩蕩,蜿蜒數十裡。隊伍過後,地上的紙錢雪白一片。

(10)奉安大典。棺柩抵達陵地後,先停放隆恩殿,遣官告祭祖陵、后土和陵寢山神。為使巨大的棺柩能平穩地進入地宮,要在墓道鋪設木製軌道,將載棺靈車由軌道徐徐引至棺床之上。經管理喪事的王公大臣驗視後,將靈車、木軌撤去,放置隨葬物品。陪葬物品除各種衣物珍寶外,還有兩口大缸,裝滿麻油,蓋上設一燈臺點燃,稱「萬年燈」。最後封閉墓門,焚燒儀仗。

(11)題主禮。封墓後,隨即在隆恩殿舉行題主禮。題主就是寫牌位,由大學士2人行一跪三叩禮之後題寫,然後,將寫好的神牌放在寶座上,上香獻酒。儀式結束後,神牌由皇帝和大臣護衛回京,放到紫禁城東側的太廟中。至此,整個治喪活動結束。

,

![2022愛方向和生日是在[質量個性]中](http://img.xinsiji.cc/20220215/1604989894118215680.jpg)