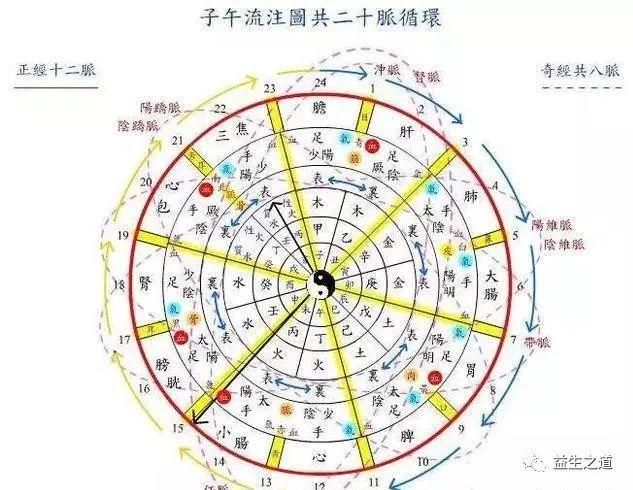

子午流注對應二十四節氣圖(輕鬆掌握陰陽曆法和二十四節氣規律)

2023-10-13 03:56:16

子午流注對應二十四節氣圖? 清明節將至,清明比較特殊,既是二十四節氣之一,又是傳統的祭祀踏青的節日相信大多數人都能背誦二十四節氣歌,但如果能對2個數和4個點加以了解,就可以輕鬆掌握陰陽曆和二十四節氣的規律,現在小編就來說說關於子午流注對應二十四節氣圖?下面內容希望能幫助到你,我們來一起看看吧!

子午流注對應二十四節氣圖

清明節將至,清明比較特殊,既是二十四節氣之一,又是傳統的祭祀踏青的節日。相信大多數人都能背誦二十四節氣歌,但如果能對2個數和4個點加以了解,就可以輕鬆掌握陰陽曆和二十四節氣的規律。

首先是2個數。1個數是地球繞太陽一周的周期是365.2422日,簡記就是365天;另1個數是月亮繞地球一周的周期是29.5306日,簡記就是29天半。中國古人經常觀察到的天象是太陽的出沒和月亮的盈虧,所以以晝夜交替的周期為一「日」,以月相變化的周期為一「朔望月」。地球繞太陽轉一個周期的時間叫太陽年,以太陽年為單位的曆法叫做陽曆,以朔望月為單位的曆法叫陰曆。陰曆平年12個月,6個大月各30天,6個小月各29天,全年共計354天,每年比陽曆年大約少11天,累計3年就多出33天,為了和陽曆年統一起來,就發明了閏。

月亮盈虧周期變化

中國古代用的曆法,不是純陰曆,而是陰陽合曆,就是現在農曆。陰陽合曆要有閏,古人很重視閏,《左傳》說,「閏以正時,時以作事」,意思是閏起著調整時間作用,而時間是用來安排做事情的。3年閏1次不夠,但5年閏2次又多了些,後來規定19年閏7次。閏月是推算出來的,一年中的月序是不固定的,除農曆十一月、十二月、正月外,閏哪個月都可能,閏月六月比較多。如何適當安置閏月,是曆法中重要的課題,原則有二:一是以月相定日序,逐一推算日月合朔日期和時刻,每月初一是合朔日期;二是以中氣來定月序,以歷月中有無中氣來區分歷月和閏月,沒有中氣的月份便是閏月。

關於中氣,則和中國古代曆法文化有關。在中國古代曆法文化中,「氣」是基本概念,「節」和「中」都是用來詮釋、標記或者表述「氣」的。「氣」首先是一個整體,其基本單位為一年。後來又根據需要把一年的「氣」一分為二,叫「陰陽二氣」。上古時候有這種曆法,上半年為「陽年」,下半年為「陰年」。一年的「氣」分為4個段落,就是後來採用最多的是「四分法」,把「氣」分為四個階段,通常叫「四時」,也叫「四季」,也就是春夏秋冬。由於春分、夏至、秋分、冬至,都處在每個季節居中的月份,中國古代尊「中」,視為每個「氣」的正位所在,所以被稱為「中氣」。而立春、立夏、立秋、立冬,是每個「氣」的開始,也是兩個「氣」的銜接點,所以又叫「節」,「節」居於月份之初,所以它們不叫「中」,也不叫「氣」,而叫「節」。這樣就把節和氣分開了。

其次是4個點。4個點就是地球繞太陽公轉時的4個特殊位置,分別對應春分、夏至、秋分、冬至4個重要的「氣」。春分日和秋分日太陽直射在赤道,地球上南北半球都晝夜平分,孔子編著《春秋》,就是取春秋公正之意。夏至日太陽直射到北回歸線,此時,北半球白天時間最長,夏至後,太陽逐漸南移;冬至日太陽直射到南回歸線,此時,南半球白天時間最長,冬至後,太陽逐漸北移,道家說「冬至一陽生」,就是說從冬至日起,北半球的陽氣呈上升狀態。古人把地球繞太陽一周的360度平均分為12個等份,稱「黃道十二宮」, 4個點分別佔據了0度、90度、180度、270度,在這4個點的中間每隔15度插入1個節,再插入1個氣,依次交替,共24個節氣,黃道十二宮每宮含有1個節和1個氣。

二十四節氣圖

二十四節氣是按照太陽曆分置的,根據太陽稱動速度,有的節氣佔14日多(冬至前後),有的節氣佔16日多(夏至前後)。為了和陽曆協調,陰陽曆法設立了閏月,儘量滿足每個月都有1個節和1個氣,但閏月最大的特點是沒有中氣。《辭源》在解釋「二十四氣」時說,立春,公曆2月3日至5日,農曆正月節;雨水,公曆2月18日至20日,農曆正月中;驚蟄,公曆3月5日至7日,農曆二月節;春分,公曆3月20日至22日,農曆二月中。由此可知,「節氣」也是一個「月節」,一個「月中」交替分布。所謂「月節」,以初一為中點或提前或滯後的區間;所謂「月中」,十五日為中心或提前或滯後的區間。如果查看一下近十幾年的舊掛曆,就會發現,每年的立春總是在春節(大年初一)前後擺動,有時甚至和春節完全重合;同樣,雨水總是在元宵節(正月十五)前後擺動;秋分總是在中秋節(八月十五)前後擺動。冬至總是在十一月十五日前後擺動,所以陽曆的二十四節氣跟陰曆每月的初一、十五有一定的對應關係。