半導體行業戰略怎麼規劃(半導體行業凜冬將至)

2023-05-28 12:28:18 3

半導體行業戰略怎麼規劃?去年剛經歷完「缺芯慌」,今年就開始「砍單潮」,接下來我們就來聊聊關於半導體行業戰略怎麼規劃?以下內容大家不妨參考一二希望能幫到您!

半導體行業戰略怎麼規劃

去年剛經歷完「缺芯慌」,今年就開始「砍單潮」。

從周末開始,大量的新聞開始宣傳國外大廠被砍單的情況。

先是臺積電將於7月中舉行的業績說明會,下修全年營收目標,原因是三大客戶罕見下調訂單量;

後是AMD和英偉達也向臺積電錶明不得不調整訂單規劃,AMD削減第四季度至2023年首季約2萬片的7/6納米製程訂單;

現在是MCU成為繼驅動IC、部分電源管理IC與CIS市況反轉之後,又一面臨砍單降價壓力的關鍵晶片。

眾所周知,半導體產業其實是一個周期性的產業。那麼,半導體現在是走下行周期了麼?

1

半導體周期

最近5年,以國證晶片指數為例,半導體行業經歷了三次大崩盤。

1.2018 年 1 月-2018 年 12 月,跌幅 46%;

2.2020年 2 月-2020年 3 月,跌幅 37%;

3.2021 年 8 月-2022 年 4 月,跌幅 48%。

這三輪暴跌,跌幅不同,持續時間不同,背後的原因也不盡相同。

2018年:處於庫存周期的下行趨勢、疊加創新周期下行階段,也就是4G 紅利殆盡,5G 還未開啟的創新真空期。

2020年:處於庫存周期的盤整趨勢,由於疫情突發,屬於短期黑天鵝事件。

2022年:整體處於庫存周期的下行趨勢,具體有所分化:先進工藝(手機/電腦)等傳統下遊的創新疲軟,但是成熟工藝的新能源(光伏/電車)處於創新高峰期。

從這三輪暴跌中,我們可以發現,半導體的周期其實分為三種。

1.短期,看庫存周期:供需錯配帶來的量價關係;

2.中期,看創新周期:技術進步帶來需求結構提升;

3.長期,看國產替代:由底層設備和材料帶來的根技術國產化。

方正證券認為,2021年至2022年這一輪下跌是價格周期下行的結果,價格周期是決定性因素。

2

缺芯慌?砍單潮?

市場總是聽風就是雨,在周末傳出批量砍單新聞後,周一半導體板塊閃崩,晶片ETF開盤下跌5%。

然而,砍單這一消息,在嚴重缺芯的2021年便早已出現。

從去年12月開始,晶片巨頭英偉達股價便開始逐漸走下坡路,即便中間有過短暫的反彈,但依然難以扭轉下跌的頹勢。從股價最高點346.35暴跌到現在145.23,跌幅已經深達58.13%。

股價總是先於現實,資金們早在去年底開始便看空晶片市場了,那麼這中間究竟是如何演繹的?

首先要明白的一點,過去兩年缺芯缺的是汽車晶片,而巨頭們砍單砍的則是消費電子晶片。

2021年,新能源車行業猶如乘坐火箭一般飛速上升,滲透率的不斷提高導致市場對於晶片的需求暴漲,市場供求嚴重失衡,晶片價格的暴漲也造就了A股部分半導體行業上市公司亮眼的業績。

反觀消費電子晶片,隨著比特幣暴跌以及「挖礦潮」退去,過去一直買不到、買不起的「空氣卡」,售價破萬的顯卡於年初開始,價格急轉直下。

與此同時,手機市場消費需求也在加速放緩。市場調研機構Counterpoint預測稱,2022年全球智慧型手機市場出貨量將同比下滑3%。

消費電子放緩的背後主要原因是換新手機周期變長,以及疫情後全球經濟和消費力發生了變化,對於電子產品的消費欲望降低。

假若再往前看,其實國內晶片行業從去年8月便開始下行了,這也和國內的環境有關係。

中國在去年開始提前進行了貨幣緊縮政策,在歐美還在大規模放水的情況下,國內防止大量外資衝擊,導致國內資產過熱,已經提前縮水。

因此國內晶片行業實際上去年一整年都處於行業需求下行期,這也就導致了國內晶片提前出現了供給過多的情況,特別是消費晶片,只是這樣的情況被上行期的汽車晶片掩蓋住了。

表面上晶片行業供不應求,內裡消費晶片危機四伏。

3

危機危機,危裡有機

目前全市場共有8隻半導體行業相關ETF,截止2022年一季度末半導體ETF總規模高達476.53億元。

(本文內容均為客觀數據和信息羅列,不構成任何投資建議)

即便當前部分晶片需求出現了放緩,但並不意味著未來半導體行業就會開始衰退。

反之,半導體晶片市場的冰火兩重天也給行業提供了結構性的投資機會。

一方面,汽車晶片還是半導體行業的擎天柱。這一波價格和庫存調整主要波及的是消費電子晶片,但是汽車晶片的價格依然硬挺。畢竟新能源汽車至少是半導體目前確定性最強的應用領域,而新能源車在未來幾年的發展也不必多言了。

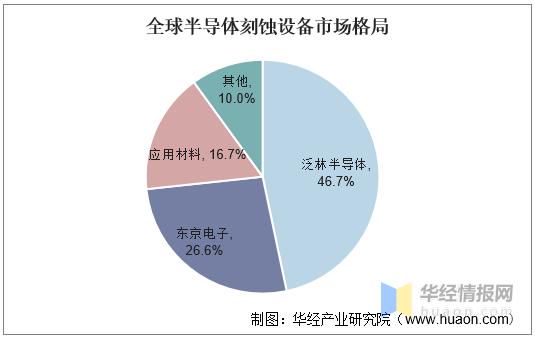

另一方面,在全球半導體設備需求暴漲,而新設備和二手設備都缺貨的背景下,再加上國產替代和國外供應鏈緊張的紅利之下,國產半導體設備公司真正迎來了產業化的大機遇,有了大展拳腳的好機會。

結合半導體的周期,方正證券也給出了一個言簡意賅的結論:目前半導體行業處於庫存周期的下行通道 創新周期的分化階段 國產替代的放量期,半導體板塊將在細分板塊具備分化的成長性。

本文源自ETF進化論

,

![2022愛方向和生日是在[質量個性]中](http://img.xinsiji.cc/20220215/1604989894118215680.jpg)