天之道地之道人之道各行其道(會天下之理通古今之道)

2023-04-22 05:28:24 1

天之道地之道人之道各行其道?鄭樵,字漁仲,宋代興化軍莆田(今屬福建)人,世稱「夾漈先生」他畢生刻苦讀書,嚴謹治學,潛心修史,尤以晚年所撰「三通」之一的《通志》最為著名,為南宋史學的集大成者《宋史》記載,宋高宗曾對鄭樵說:「聞卿名久矣,敷陳古學,自成一家,何相見之晚耶?」正是由於鄭樵能夠始終堅持「敷陳古學,注重實學」,才成就了他在史學上的傑出地位,下面我們就來聊聊關於天之道地之道人之道各行其道?接下來我們就一起去了解一下吧!

天之道地之道人之道各行其道

鄭樵,字漁仲,宋代興化軍莆田(今屬福建)人,世稱「夾漈先生」。他畢生刻苦讀書,嚴謹治學,潛心修史,尤以晚年所撰「三通」之一的《通志》最為著名,為南宋史學的集大成者。《宋史》記載,宋高宗曾對鄭樵說:「聞卿名久矣,敷陳古學,自成一家,何相見之晚耶?」正是由於鄭樵能夠始終堅持「敷陳古學,注重實學」,才成就了他在史學上的傑出地位。

志存高遠,會通古今

在少年時就有「神童」美譽的鄭樵從小喜愛讀書,勤奮好學。他生長在山野之中,「為兒時,楚楚便有脫略流俗志」,幼時不學犁鋤,慨然有讀書志。後來,父親病逝,家道中落,生活很清貧。即便是這樣,為了讀書通達古今百家之學,鄭樵就長年累月地向各地藏書家借書而讀。只要聽聞有藏書之家,就直接登門求書閱讀,一定把所有書都讀盡才離開。

為了能夠專心讀書,鄭樵與從兄鄭厚在莆田夾漈山上蓋了三間房,起名為「夾漈草堂」。欲讀古人之書,欲通百家之學,欲討六藝之文。剛開始入山結廬之時,雖然內心苦悶,但是他志向遠大,「困窮之極,而寸陰未嘗虛度,風晨雪夜,執筆不休,廚無煙火,而誦記不絕,積日積月,一簣不虧」。他隱居夾漈山,鑽研經旨、禮樂、文字、天文、地理、蟲魚、草木、方書之學等等,三十年著書千餘卷,搜訪圖書十年,憑一己之力撰寫出一整部紀傳體通史《通志》。

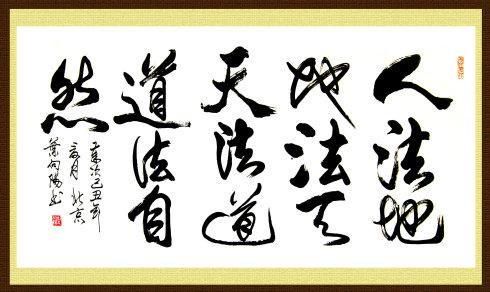

鄭樵繼承和發展了孔子與司馬遷修書的「會通」方法,提出了「會通」的思想,立志要會通古今天下的圖書和學問。他認為,史家修史如果僅據一代之史、僅據一書而修,後代與前代之事就不能相互依託。因此,他提出:「天下之理,不可以不會;古今之道,不可以不通。會通之義大矣哉!」所謂「會」就是會集,即會集天下之書為一書;所謂「通」就是貫通,即貫通上自羲皇、下至五代的古今歷史。鄭樵的「會通」思想其實就是融會貫通古今天下之書,使之成為一體。他堅持把這一思想貫穿在他一生的讀書治學實踐之中,樹立起會通古今、成一家之言的遠大志向和治學目標。

搜訪藏書,科學分類

作為史學家,鄭樵愛讀書也愛藏書。他對藏書的搜訪、典藏、分類、編目、校讎、考證等都有深入研究。他通過研究亡書的起因,概括歷代文獻書籍散亡的情況,進而思考避免書籍散逸的方法,並全面系統地說明搜訪圖書的重要性和具體路徑。在搜訪圖書十餘年的實踐經驗基礎上,鄭樵創新性地提出「求書八法」,即《求書之道有八論》中提到的訪書求書八種主要方法:一曰即類以求、二曰旁類以求、三曰因地以求、四曰因家以求、五曰求之公、六曰求之私、七曰因人以求、八曰因代以求,被後代藏書家視作模範。

「學之不專者,為書之不明也;書之不明者,為類例之不分也。」鄭樵特別重視圖書分類和典藏方法,尤其強調「類例」的重要性,提出「欲明書者,在於明類例」「類例既分,學術自明」等觀點,證明圖書與學科分類的區別和聯繫。在實踐過程中,鄭樵發現過去圖書分類法存在一定局限性,他認為圖書分類編目應當基於學科內容來進行。通過持續探索、研究,鄭樵發明了全新的「三級類目」圖書分類體系,並自編有多種圖書目錄留世。

鄭樵認為,圖書分類體系應包括存書和明學雙重功能,既要做到書不亡、學不息,更要能夠知其學之源流。他對校讎學、目錄學、圖譜學、分類法等進行了創新,提出科學的圖書分類方法,貢獻卓著,因此也被稱為我國圖書館學的奠基人之一。

注重實學,求真務實

在孔子所處的時代,一些學者就已經開始傾向於研究窮理盡性的學說,以虛無作為宗旨,這些人對實學置而不問。而鄭樵則主張要通過切身實踐去研究學問、知識,非常重視實學,堅持求真務實的治學態度。他強調天文地理等自然科學知識與傳統人文經典同樣重要。對於「人情事理」可通過自己的反覆體悟獲得,但是天文、地理、車輿、器服、草木、蟲魚、鳥獸之名,如果不經親聞親見,僅憑空臆想,無論多久都不能完全認識它們。

鄭樵治學態度嚴謹務實,提出做學問不能死守書本、誇誇其談,而要重視實地考察。在夾漈山中,他與田夫野老交流學習,獨自在山中與夜鶴曉猿相處,對任何動植物都充滿好奇,想要探究清楚它們的情性。有一次,他得到一本《步天歌》並開始朗誦,當時正值秋夜無月,清天如水、繁星點點。他誦讀一句就注視一顆星星,用這種方法堅持了數夜,結果滿天的星鬥盡記在胸中。他用知行合一、親自實踐的方法來追求真知,由淺入深,獲得了一手的自然科學知識。

「圖載象,譜載系,為圖所以周知遠近,為譜所以洞察古今。」鄭樵將「圖譜」看作能禆實用的實學,他認為治學不可無圖譜,務行也不可無圖譜。書本知識與世間萬物,應當用圖譜聯繫起來,並通過實踐獲得直接認識。但是,後世所崇尚的義理之學和辭章之學,都屬於語言之末,並非是實學。義理之學尚攻擊,辭章之學務雕搜。這種風氣在當時導致圖譜之學不能相傳,實學盡化為虛文。鄭樵批評不務實學的壞風氣,始終強調求真務實是史學家的基本治學態度。

淡泊名利,潛心修史

鄭樵一生,甘於枯淡,樂於施與。他少不事科舉,一心只想著著書,喜好考證倫類之學。三次被推舉為孝廉,兩次被推舉為遺逸,都被他辭掉。他曾在《寄方禮部書》中明確表達了修纂《通志》的願望,並且得到了當時宰相趙鼎、張浚等人的賞識。但是由於秦檜當權,嚴禁私人修史,否則以「擅修國史」罪論處,因而修史的難度極大。在被朝廷封官後,鄭樵不附權貴,又屢遭彈劾。面對如此惡劣的環境,他仍然堅持十年訪書、三十年著書,幾十年如一日地專心修史,多次向朝廷獻書。終於,在紹興三十二年(1162年),宋高宗下詔進呈《通志》,但是鄭樵卻溘然長逝。

《通志》一書二百卷,貫通上古至隋唐三千餘年的歷史,集天下之書為一書,集中體現了鄭樵的治學精神與學術追求。史家向來有「修史之難,無出於志」的說法,特別是《通志二十略》為鄭樵獨創,增加了氏族、六書、七音、都邑、校讎、圖譜、金石、昆蟲草木等門類,包羅天地人事、貫通古今,頗似近代史書,得到學界的重視。《通志》接踵《史記》,與唐代杜佑的《通典》、元代馬端臨的《文獻通考》合稱為史學界「三通」,且由於《通志》涉及各學科領域,也被稱為世界上最早的一部百科全書。

鄭樵的治學過程異常艱辛,但是他始終堅守淡泊名利、潛心修史的治學精神,聚書萬卷,著述千卷,不僅在中國史學界樹起了一座豐碑,也給當代學人留下了一筆寶貴的精神財富。

,

![2022愛方向和生日是在[質量個性]中](http://img.xinsiji.cc/20220215/1604989894118215680.jpg)