中國傳統節日資料(最全的中國傳統節日拓展知識)

2023-10-04 23:53:15 3

中國傳統節日,是中華民族悠久歷史文化的重要組成部分,具有濃厚的民族氣息和時代底蘊

涵蓋了原始信仰、祭祀文化、天文曆法、易理術數等人文與自然文化內容,蘊含著深邃豐厚的文化內涵。

從遠古先民時期發展而來的中華傳統節日,不僅清晰地記錄著中華民族先民豐富而多彩的社會生活文化內容,也積澱著博大精深的歷史文化內涵。

如何傳承好、保護好中華優秀傳統文化成為了當今時代的課題之一,看看這些這些老祖宗留下的傳統節日習俗,你還記得幾個?

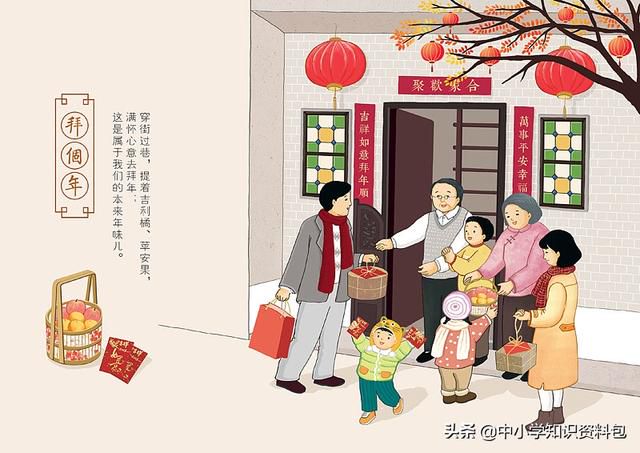

一、春節(農曆正月初一)

春節,是中國民間最隆重、盛大的傳統節日,是集祈福攘災、歡慶娛樂和飲食為一體的民俗大節。又叫陰曆(農曆)年,俗稱「過年」。

小孩,小孩,你別饞,

過了臘八就是年。臘八粥過幾天 哩哩啦啦二十三,二十三,糖瓜粘,

二十四,掃房子,二十五,,磨豆腐,二十六,去割肉,二十七,宰年雞,

二十八,把面發,二十九,蒸饅頭,三十晚上熬一宿,大年初扭一扭。

春節習俗:初一這天各家燃放鞭炮,早上吃餃子,中午擺家宴,晚上吃甜食。鄰人見面,互說吉利話,晚輩向長輩拜年問候,長輩給孩子發壓歲錢。

二、元宵節(農曆正月十五)

中國的傳統節日之一,又稱上元節、小正月、元夕或燈節,時間為每年農曆正月十五。正月是農曆的元月,古人稱「夜」為「宵」,正月十五是一年中第一個月圓之夜,所以稱正月十五為「元宵節」。

去年元夜時,花市燈如晝。

月上柳梢頭,人約黃昏後。

——歐陽修《生查子·元夕》

元宵節習俗:因元宵節是節日食品而得名,其主要的活動是觀賞燈火,所以又稱「燈節」,有吃元宵,觀花燈,耍龍燈,猜燈謎等習俗。

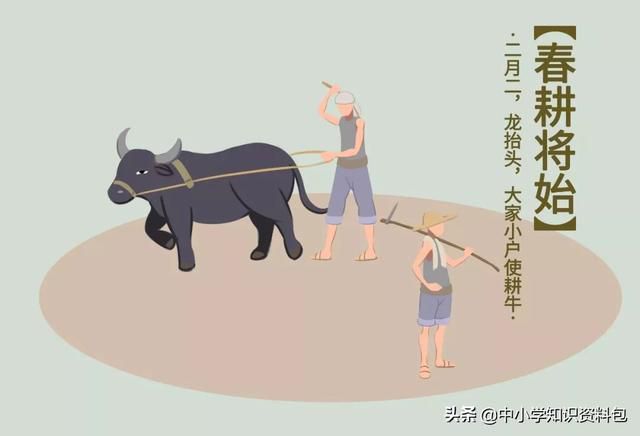

三、青龍節(農曆二月初二)

二月初二,俗稱青龍節,又被叫做龍抬頭、春耕節、農事節、春龍節等

我國民間有「二月二,龍抬頭」的諺語,表示春季來臨,萬物復甦,蟄龍開始活動,預示一年的農事活動即將開始。

天上「龍抬頭」的同時,春天也慢慢來到了人間,雨水也會慢慢增多,此時節,大地返青春耕,從南到北陸續開始。「二月二,龍抬頭,大倉滿,小倉流」。寄託了人們祈龍賜福、保佑風調雨順、五穀豐登的強烈願望。

二月二,龍抬頭,大家小戶使耕牛

二月二,龍抬頭,勤播種,盼豐收

二月二,龍抬頭,大倉滿,小倉流

青龍節習俗:在中國民間傳統節日其主要活動有撒灰引龍、燻蟲、挑菜、忌針線(以防「扎壞龍眼」)等。民間有「正月不剃頭,剃頭死舅舅」的禁忌。因此人們大多等到這一天剃頭,以取吉利。

四、寒食節(清明節前一天)

寒食節也稱「禁菸節」、「冷節」、「百五節」,是沿襲了遠古的改火舊習。

每到初春季節,氣候乾燥,春雷發生容易引起山火。而在這段無火的時間裡,人們必須準備足夠的熟食以冷食度日,即為「寒食」,故而得名「寒食節」。寒食節前後綿延兩千餘年,被稱為民間第一大祭日。

《寒食》 朝代: 唐 作者: 韓翎

春城無處不飛花,寒食東風御柳斜。

日暮漢宮傳蠟燭,輕煙散入五侯家。

寒食節習俗 :這天禁火、吃冷食、祭掃、踏青、鞦韆、蹴鞠、牽勾、鬥雞等風俗

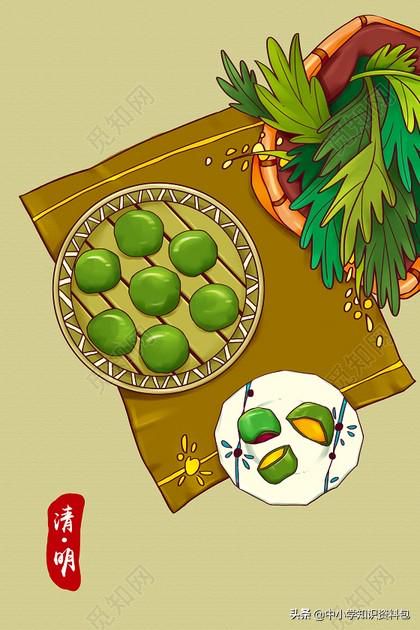

五、清明節(公曆4月5日前後)

清明節,又稱踏青節、行清節、三月節、祭祖節等,節期在仲春與暮春之交。

清明節源自上古時代的祖先信仰與春祭禮俗,兼具自然與人文兩大內涵,既是自然節氣點,也是傳統節日。

清明(唐)杜牧

清明時節雨紛紛,路上行人慾斷魂。

借問酒家何處有?牧童遙指杏花村。

清明節習俗:掃墓是清明節這一天最重要的活動,這天家家戶戶孝子賢孫都要到郊外祭祀祖墳,為墓地加土,好好清掃修正一番。除此之外還有踏青、插柳帶花、蕩鞦韆、蹴鞠(踢球)、放風箏、拔河、打馬球等。

六、端午節(農曆五月初五)

端午節,又稱端陽節、龍舟節、重午節、天中節等,源於自然天象崇拜,由上古時代祭龍演變而來。

端午是「飛龍在天」的吉祥日子,龍及龍舟文化始終貫穿在端午節的傳承歷史中。

五月五,是端五;插艾葉,掛香囊;

五彩線,手腕綁;吃粽子,沾白糖;龍舟下水喜洋洋。

粽葉香,香廚房,艾葉香,香滿堂,

桃枝插在大門上,出門一望麥兒黃

五月五,過端午,畫個王,喝雄黃,人人慶端午

端午節習俗:相傳是為了紀念屈原所設,其主要是為了吃粽子,賽龍舟,等活動,有的地方還有插楊柳,戴香包,用來驅蟲和祈福求吉祥平安。

七、七夕節(農曆七月初七)

七夕節,又稱七巧節、七姐節、女兒節、乞巧節、七娘會、七夕祭、牛公牛婆日、巧夕等,是中國民間的傳統節日。傳說中是牛郎織女鵲橋相會的日子。

乞巧

【作者】林傑 【朝代】唐

七夕今宵看碧霄,牽牛織女渡河橋。

家家乞巧望秋月,穿盡紅絲幾萬條。

七夕節習俗:民間一般在當晚擺供桌,女子乞巧,以求巧手。現在稱為「中國的情人節」。

八、中元節(農曆七月十五)

據說中元之日,地府之門大開,眾鬼魂離開冥界,因此又稱鬼節。追思先故,祈福人間!

該節是追懷先人的一種文化傳統節日,其文化核心是敬祖盡孝

為了慰藉在人世間游離的眾家鬼魂,並祈求自己全年的平安順遂。

中元節習俗:有祭祖、放河燈、祀亡魂、焚紙錠、祭祀土地等。是民間初秋慶賀豐收、酬謝大地的節日,有若干農作物成熟,民間按例要祀祖,用新稻米等祭供,向祖先報告秋成。該節是追懷先人的一種文化傳統節日,其文化核心是敬祖盡孝。

九、中秋節(農曆八月十五)

中秋節,又稱祭月節、月光誕、月夕、秋節、拜月節、月娘節、月亮節、團圓節等,是中國民間的傳統節日。

望月懷遠 唐 作者:張九齡

海上生明月,天涯共此時。 情人怨遙夜,竟夕起相思。

滅燭憐光滿,披衣覺露滋。 不堪盈手贈,還寢夢佳期。

中秋節習俗:因恰逢三秋之半而得名,一般家庭都希望在這個節日裡人月團圓,自古便有祭月、賞月、吃月餅、玩花燈、賞桂花、飲桂花酒等民俗

十、重陽節(農曆九月初九)

重陽節又稱登高節、女兒節、重九節九月九、茱萸節、菊花節。九為陽數,兩九相重,所以是重九。

九月九日憶山東兄弟 唐 作者:王維

獨在異鄉為異客,每逢佳節倍思親。

遙知兄弟登高處,遍插茱萸少一人。

重陽節習俗:登高祈福、秋遊賞菊、佩插茱萸、拜神祭祖及飲宴祈壽等習俗。

十一、冬至(公曆12月22日前後)

冬至,又稱日南至、冬節、亞歲等,兼具自然與人文兩大內涵,既是二十四節氣中一個重要的節氣,也是中國民間的傳統祭祖節日。

冬至是四時八節之一,被視為冬季的大節日,在古代民間有「冬至大如年」的講法

冬至吃餃子是為了紀念醫聖張仲景,相傳,張仲景辭官回鄉時,

看到鄉親們饑寒交迫,很多人的耳朵都凍爛了。於是便搭起醫棚,將羊肉和驅寒藥材放在鍋裡煮,然後將羊肉、藥材撈出來切碎,用麵皮包成耳朵樣子的「嬌耳」,將祛寒嬌耳湯分給鄉親們。

於是便搭起醫棚,將羊肉和驅寒藥材放在鍋裡煮,然後將羊肉、藥材撈出來切碎,用麵皮包成耳朵樣子的「嬌耳」,將祛寒嬌耳湯分給鄉親們。

重陽節習俗:北方地區有冬至宰羊,吃水餃、吃混沌、喝羊肉湯的習俗。南方地區在這一天則有吃冬至團,長壽麵的習慣。

十二、臘八節(農曆臘月初八)

臘八節,即每年農曆十二月八日,又稱為「法寶節」。人們習慣把農曆十二月稱為臘月,把臘月初八稱為「臘日」或「臘八」。相傳這一天是釋迦牟尼的「成佛日」許多地方都吃臘八粥,象徵五穀豐登。

臘八粥,又稱「七寶五味粥」、「佛粥」、「大家飯」等,是一種由多樣食材熬製而成的粥。

十二月八日步至西村

【宋】陸遊

臘月風和意已春,時因散策過吾鄰。

草煙漠漠柴門裡,牛跡重重野水濱。

多病所須唯藥物,差科未動是閒人。

今朝佛粥更相饋,反覺江村節物新。

臘八節習俗:喝臘八粥、泡臘八蒜,河南等地,臘八粥又稱「大家飯」、是紀念民族英雄嶽飛的一種節日食俗。

十三、小年(農曆臘月二十三或二十四)

小年通常指掃塵、祭灶的日子,被視為「忙年」的開始。舊俗從小年這天起至除夕百無禁忌。

小年 作者:文天祥

燕朔逢窮臘,江南拜小年。 歲時生處樂,身世死為緣。

鴉噪千山雪,鴻飛萬裡天。 出門意寥廓,四顧但茫然。

小年習俗:

1、「吃灶糖,寓意灶王爺上天言好事,下界保平安。

2、打掃家裡,寄託了中國人民一種闢邪除災、迎祥納福的美好願望。

3、吃餃子、取意送行餃子迎風面,

4、 吃年糕意寓人們的工作和生活一年比一年高。

5、還有洗個乾乾淨淨的澡。

6、放鞭炮,燒黃紙送灶神。」

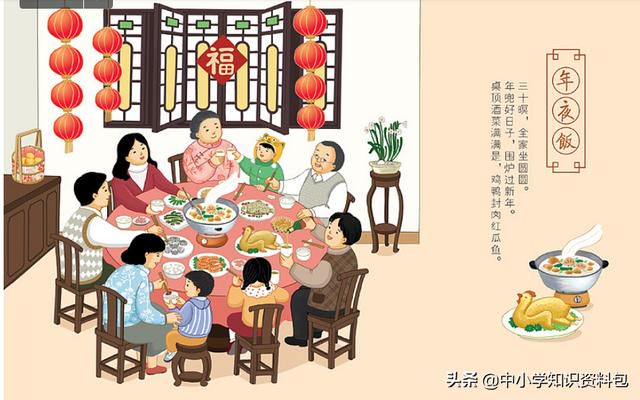

十四、除夕(農曆臘月的最後一天)

除夕,為歲末的最後一天夜晚。意為舊歲至此而除,另換新歲。又稱大年夜、除夕夜、除夜等

除夕是除舊布新、闔家團圓、祭祀祖先的日子,與清明節、七月半、重陽節是中國民間傳統的祭祖大節。

元日 宋 作者:王安石

爆竹聲中一歲除,春風送暖入屠蘇。

千門萬戶曈曈日,總把新桃換舊符。

除夕習俗:有年夜飯、貼春聯、守歲、燃爆竹、祭祖、掛燈籠、吃餃子、吃年糕、壓歲錢等。

如果對您和孩子有用,請關注 收藏哦!每天持續更新小知識!