半殖民地半封建社會的主要矛盾(半殖民地半封建)

2023-09-21 03:49:12

半殖民地半封建社會的主要矛盾?來源:《黨的文獻》作者:李張容,我來為大家科普一下關於半殖民地半封建社會的主要矛盾?以下內容希望對你有幫助!

半殖民地半封建社會的主要矛盾

來源:《黨的文獻》

作者:李張容

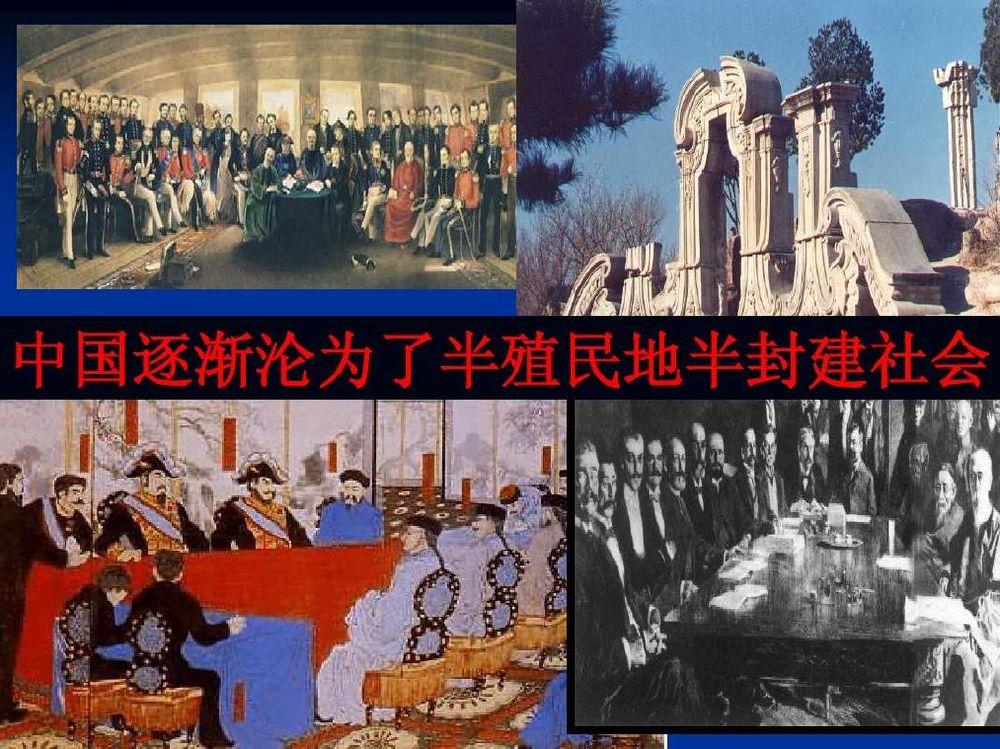

「半殖民地半封建」是中國共產黨表述近代中國社會性質的經典概念。毛澤東對事關中國革命的半殖民地半封建問題的研究可謂是集大成者。學界鮮有關於毛澤東使用「半殖民地半封建」概念的專論,但一些研究對此有所涉及,如關於「半殖民地半封建」概念、半殖民地半封建社會理論、中國國情和毛澤東的理論貢獻等。

這些成果為這一問題的研究提供了基礎,也存在可深化研究之處:一是有待說明「半殖民地」和「半封建」概念是如何傳到中國的。學界都認為中國共產黨繼承了馬克思主義經典作家關於中國社會性質的觀點,這些觀點也是毛澤東運用和闡釋「半殖民地半封建」概念的指導原則,但這些觀點是如何被共產黨人所了解的卻沒有說清楚。實際上,中國共產黨人是通過參加遠東各國共產黨及民族革命團體第一次代表大會(以下簡稱「遠東會議」)了解到的。

二是有的研究沒有考察新中國成立前毛澤東論著發表時的原文狀態,而是簡單採用了新中國成立後修訂的第2版《毛澤東選集》4卷本中的表述。但是,一些重要概念或提法在初次發表的論著中出現,後來又有所修改;一些重要概念或提法在初次發表的論著中沒有出現,而是後來修訂時尤其是20世紀50年代修訂時才出現的。如學界常引用毛澤東在《中國革命戰爭的戰略問題》一文中的「中國這個半殖民地的半封建的國度」,並認為這是他首次使用「半殖民地半封建」概念,但查核該文最初發表時的表述為「中國這個半殖民地的政治經濟環境」。這種類似的疏忽在概念研究中並不少見。

三是有待說明延安時期毛澤東運用和闡釋「半殖民地半封建」概念的直接思想基礎,即與中國社會性質問題論戰有益成果的關係。延安時期毛澤東系統運用和闡釋「半殖民地半封建」概念與半殖民地半封建社會理論至少有三個方面的思想資源:馬列主義關於「半殖民地」「半封建」概念的論述,中國革命的實踐經驗,中國社會性質問題論戰的有益成果。學界對實踐經驗的理論提升關注較多,本文不再詳談。中國社會性質問題論戰則是無法跳過的話題,正是這次論戰中對中國是半殖民地半封建社會觀點的論證和傳播,為毛澤東研究半殖民地半封建概念及其理論提供了直接的思想資源。

一、「半殖民地半封建」概念的源流

「半封建」概念來源於馬克思和恩格斯。列寧沿用了「半封建」概念,且第一次提出「半殖民地」概念並用這兩個概念描述中國社會。早期中國共產黨人在繼承以上觀點的基礎上創造性地提出了「半殖民地半封建」概念,判定中國是半殖民地半封建社會。隨後,半殖民地半封建社會理論經過中國社會性質問題論戰而廣為流傳。

其一,馬克思主義經典作家提出「半殖民地」和「半封建」概念並用其描述中國社會性質。

1851年,「半封建」概念最早由恩格斯提出。這也是馬克思的提法。但是馬克思和恩格斯沒有用其描述過中國的社會性質。列寧沿用了這一概念,並於1912年最早提出中國是「半封建國家」。1920年7月,列寧在共產國際二大作的關於民族和殖民地問題的報告中兩次使用了「半封建」概念,並指出落後國家的農民「處於半封建依附狀態」和「封建和半封建的關係」。恩格斯將「半封建」概念視為「君主專制」的同義詞;列寧則這樣分析中國的半封建特徵:經濟上「佔統治地位」的是「自然經濟」與「農業生活方式」,政治上則是剝削農民的封建主為代表。

1915年,「半殖民地」概念首先由列寧提出,指介於獨立的國家和殖民地之間的「半附屬國」或半獨立國地位,尤其是指「喪失政治獨立」的情況。列寧還最早把中國列為3個「『半殖民地』國家」之一。此後,列寧至少6次使用「半殖民地」概念,尤其是1920年在共產國際二大所作的關於國際形勢和共產國際基本任務的報告以及關於民族和殖民地問題的報告中,認為中國是3個半殖民地國家之一。

可見,「半殖民地」和「半封建」概念是列寧的常用概念。列寧也認為中國是「半殖民地國家」和「半封建國家」,不過並沒有提出「半殖民地半封建」概念。

其二,早期中國共產黨人沿用「半殖民地」和「半封建」概念並創造性提出了「半殖民地半封建」概念。

學界談到中國共產黨繼承了馬克思主義經典作家關於中國社會性質的觀點,但沒有說明這些觀點是通過何種途徑傳播到中國的。其實,中國共產黨人是通過參加遠東會議了解到列寧關於中國社會性質觀點的。

遠東會議召開於1922年1月底至2月初,主要分析了遠東各國被壓迫民族的現狀、革命任務及策略,列寧出席了大會。共產國際執委會主席季諾維也夫作了報告,其基調是列寧在共產國際二大上關於民族和殖民地問題的報告精神。共產國際東方部負責人薩發洛夫在報告中也指出,中國處於「封建的無政府局面」,是「家族式的小農經濟制度」佔優勢地位的「半殖民地」。張國燾作為中共代表出席了此次會議。

1922年7月,參加遠東會議後回國的部分代表參加了黨的二大,張國燾在大會上報告了在莫斯科出席大會的經過。至此,列寧關於中國社會性質的觀點傳到了中共中央。黨的二大及之後,中國共產黨開始大量使用「半殖民地」「半封建」概念並用於描述中國社會性質。

在黨的文獻中,1922年7月黨的二大文件最早使用了「半殖民地」概念並認為中國是「半殖民地」。這之後的一兩個月裡,陳獨秀、蔡和森等陸續使用這一概念。同年8月,陳獨秀指出,中國「不能算是獨立的國家」,是「半殖民地」的「政治狀況」。9月,蔡和森兩次使用「半殖民地」概念並認為中國「早已處於半殖民地地位」。在他看來,「半殖民地」是指中國被國際帝國主義掠奪下的不「獨立」的「國際地位」。這一內涵與列寧的認識是一致的。此後,「半殖民地」概念成為黨的常用概念,中國處於半殖民地地位也成為黨對國情的基本認知。

在黨的領導人中,蔡和森在黨的二大召開之前首先使用了「半封建」概念並用於描述中國社會性質。1922年5月,蔡和森指出,中國現在處於「半封建的武人政治之下」。黨的二大沒有使用「半封建」概念,但分析了中國社會的半封建性並指出中國是「封建勢力統治的國家」。之後,「半封建」成為黨的常用概念,並被用於描述中國社會性質。

黨的二大召開兩個月後即同年9月,蔡和森提出了「中國現在這種半封建半民主的局面」這一論述。11月,由陳獨秀起草的文件亦使用了「半封建」概念,卻是針對日本政治。1925年1月,黨的四大文件提出了「半封建」概念,卻是針對中國「貴族婦女運動」。同年4月,蔡和森還使用了「半封建社會」「半封建」等概念。在早期共產黨人看來,「半封建」是指中國「不民主」的狀況,與恩格斯所認定的「君主專制」內涵具有一致性。這之後,「半封建」概念才成為黨的常用概念,中國是半封建社會也成為黨對國情的基本認知。

在黨的領導人中最早使用「半封建」概念且較早使用「半殖民地」概念的蔡和森於1925年底至1926年初首先提出「半封建半殖民地」與「半殖民地和半封建的中國」的論述。同年9月,在莫斯科出版的中文刊物《國際評論》第一期的《發刊辭》提出了「半殖民地與半封建社會的中國」這一論述,但影響有限。直至1929年2月初,黨的中央文件才提出「中國半殖民地半封建社會經濟關係」這一論述。

其三,20世紀二三十年代毛澤東對「半殖民地」和「半封建」概念的使用。

黨的二大召開一年後,毛澤東開始使用「半殖民地」概念。1923年7月,毛澤東第一次使用「半殖民地」概念並提出了「半殖民地的中國政治」這一論述。此後,「半殖民地」成為毛澤東的常用概念,他也多次肯定中國是半殖民地。1925年12月,他提出了「經濟落後半殖民地的中國」這一論述;1926年9月,他再次提出中國是「經濟落後之半殖民地」;1928年10月,他提出了「帝國主義間接統治的經濟落後的半殖民地的中國」這一論述;1930年1月,他指出,「中國是一個帝國主義最後階段中互相爭奪的半殖民地」。「半封建」概念毛澤東較晚使用,且使用次數較少。1933年,毛澤東開始使用「半封建」概念,一次是在認定富農的性質問題時,一次是在論述中國的土地所有制時。

在毛澤東看來,「半殖民地」是指中國的國際地位,「半封建」是指中國的經濟關係,這與其他早期共產黨人的認識是一致的。儘管到達陝北之前,毛澤東沒有使用過「半殖民地半封建」概念,但他對「半殖民地」「半封建」概念的使用並用其描述中國社會性質表明:他對半殖民地半封建問題已經有所探索、有所收穫,也為他在延安時期使用和闡釋這一概念作了理論準備。

二、延安時期毛澤東對「半殖民地半封建」概念的系統運用與經典闡釋

從1935年10月中共中央到達陝北直至1948年3月東渡黃河離開陝北是黨自身發展的重要時期。延安時期「我黨開始成熟了」,這在理論上的表現就是作為黨的指導思想的毛澤東思想的逐步成熟。而中共關於半殖民地半封建問題的認識作為毛澤東思想的重要組成部分,也在這一時期逐步成熟。到達陝北後,毛澤東從1936年開始至1940年上半年發表了若干論著或講話,深入研究了近代中國社會性質問題,從而系統運用和闡釋了「半殖民地半封建」概念。

首先,1936年下半年至1937年底,毛澤東大量使用「半殖民地」和「半封建」概念,並開始使用「半殖民地半封建」概念,明確提出了近代中國社會的半殖民地半封建性質,從而初步闡釋了「半殖民地半封建」概念。

1936年7月,毛澤東在同斯諾談話時指出,在中國,我們「不能立即實行社會主義」,也不會像蘇聯那樣很快實現社會主義,就在於「中國是一個半殖民地半封建的國家」。毛澤東制定政策是依據中國現實的國情而定的。要求立即實行社會主義或快速實現社會主義,是脫離中國實際的。

1936年,毛澤東在《中國革命戰爭的戰略問題》一文中使用「半殖民地」概念5次,使用「半封建」概念1次;還將「半殖民地」和「半封建」概念用於描述中國的社會現狀,如「在中國這個半殖民地的政治經濟環境裡」、「半殖民地中國的社會」、「中國是一個半殖民地國家」、「半殖民地的大國」、中國的「半封建經濟」等。1937年10月,毛澤東指出,「目前抗戰的形勢」處於「暫時的與部分的失利」的原因之一就是「中國是半殖民地半封建關係的國家」。對中國社會性質的這一認知也影響了毛澤東對中日戰爭進程與策略的判斷,是他提出持久戰理論的重要依據。

其次,到1938年底,「半殖民地半封建」概念已成為毛澤東的常用概念,他對這一概念的理解也更加深刻。他還首次運用矛盾對立統一法分析了中國社會的半殖民地性與半封建性關係,並提出運用這一規律去觀察一切事物。

從1938年3月至年底,毛澤東以演講、報告、論文等形式多次使用「半殖民地半封建」概念。1938年3月,毛澤東在對抗大學員的演講中使用了4次(有1次用的是「半殖民地性半封建性」這一論述)。7月,他發表的《論持久戰》一文中使用了8次(有2次用的是「半殖民地與半封建」這一論述)。8月,他在中央黨校的講話《當學生,當先生,當戰爭領導者》中使用了3次(有1次用的是「半封建半殖民地」這一論述)。11月,他在六屆六中全會所作的結論《戰爭與戰略問題》中使用了1次。可見,「半殖民地半封建」概念已經成為毛澤東的常用概念。

同時,毛澤東對這一概念的理解也更加深刻。他所使用的「半殖民地半封建」概念至少包含以下幾種含義:一是指中國的國際地位和國內情形。這是這一概念的基本內涵,也是這一概念使用者的基本共識。二是指中國「不是一個獨立的民主的國家」,是一個「不獨立不自由的國家」。不「獨立」是指中國的半殖民地性質,不「民主」、不「自由」是指中國的半封建性質。三是全面抗戰爆發後以之具體地指日本侵略下的中國社會情況。

毛澤東對中國社會性質的認識也更加深刻。他首次分析了中國社會性質的「半殖民地性半封建性」及其相互關係。1938年3月,毛澤東在對抗日軍政大學的一次演講中指出,現在「中國社會性質」是「半殖民地性半封建的社會」,「這是重要的中心的一點」;「中國是半封建性的社會」,但「中國社會還有半殖民地的性質」,而「半殖民地的性質」是「最本質的東西」。從主次矛盾的關係原理來看,由於日本全面侵華,半殖民地性成為中國面臨的主要矛盾,半封建性是中國面臨的次要矛盾。因此,半殖民地性是更為本質性的。

在此基礎上,毛澤東提出,要用中國是半殖民地半封建社會這一「總的最本質的規律」去觀察事物。他指出,「研究中國的結果,是一個半殖民地半封建的社會」,這是「一個總的最本質的規律」,所以,「要用這個規律去觀察一切事物」。在這裡,毛澤東還只是從方法論上提出了這一看法,系統地按照這一規律去分析近代中國社會是在1939年底至1940年初。

再次,從1939年下半年到1940年上半年,毛澤東系統地闡述了中國淪為半殖民地半封建社會的過程,從而實現了對「半殖民地半封建」概念的系統闡釋。

一是毛澤東對「半殖民地半封建」概念的論述逐漸定型,內涵更為明確。在這一年的時間裡,毛澤東在發表的論文和演講中使用「半殖民地半封建」概念多達30餘次,而且幾乎都是使用的「半殖民地半封建」這一論述。其中,1939年5月在為《解放》所寫的紀念五四運動20周年的文章《五四運動》中使用「半殖民地半封建」概念1次,在五四運動20周年紀念會的演講《青年運動的方向》中使用了3次,7月在對陝北公學學員的演講《堅持國共長期合作》中使用了3次,10月在為《共產黨人》雜誌撰寫的《發刊詞》中使用了1次。1940年初,在《中國革命與中國共產黨》一文使用了11次(只有1次用的是「半封建半殖民地」這一論述),在陝甘寧邊區文化協會一大上的演講《新民主主義的政治與新民主主義的文化》中使用了9次。

毛澤東如此頻繁而又清晰地使用「半殖民地半封建」概念,在以往是沒有出現過的。同時,他也完全認識到「半殖民地半封建」概念的內涵,認為「半殖民地」是指中國的半「獨立」或不「獨立」狀態,半封建是指外部侵略導致「中國封建社會解體」和「資本主義因素」的出現,但依然是「半封建經濟佔優勢」。

二是毛澤東對中國的半殖民地半封建性作出了總體判斷,並不斷深化這一認識。他指出,鴉片戰爭後中國一步步「變成了一個半殖民地半封建的社會」,九一八事變後「中國又變成了一個殖民地、半殖民地、半封建的社會」。關於近代中國社會性質的認定,毛澤東在1939年底至1940年初延續了此前的一貫說法,即半殖民地半封建社會說。同時,毛澤東根據新形勢發展了對近代中國社會性質的認識。那就是他在《中國革命與中國共產黨》《新民主主義的政治與新民主主義的文化》等文章中提出的「現時中國社會的性質」是「殖民地半殖民地半封建」這一判斷。

在1939年之前,毛澤東並沒有使用「殖民地半殖民地半封建」這一論述,對鴉片戰爭後中國社會性質的判斷依然堅持半殖民地半封建社會說。而從1939年底開始,他對鴉片戰爭後中國社會性質的判斷依然沒有變,但對「現時中國社會的性質」的判斷發生了改變。這個「現時中國」是指九一八事變後的中國。他的基本判斷是當時中國已經是殖民地半殖民地半封建的社會。他之所以產生這樣的認識,與中國社會形勢的變化有關。自九一八事變起,日本大舉侵略中國,逐步佔領了東北三省,扶植了偽滿洲國。東北三省淪為日本的殖民地。

隨著日本侵略步伐的加劇,被日本佔領的領土也越來越多,尤其是七七事變爆發後至1938年底到1940年初,日本佔領了中國的北京、天津、上海、南京、武漢、廣州等主要城市以及許多交通線和大片國土,整個中華民族陷入亡國滅種的危險。此時,相當一部分國土已經變成了日本的殖民地。對此,毛澤東是這樣具體分析的:「現在的中國」,「淪陷區」「是殖民地社會」,「非淪陷區」「基本上也還是一個半殖民地社會」,「而不論淪陷區與非淪陷區,都是封建制度佔優勢的社會」。於是,這才有了毛澤東關於九一八事變後的中國變成了「殖民地半殖民地半封建社會」的判斷。這是毛澤東對中國半殖民地半封建性問題認識的發展。

三是毛澤東系統分析了中國淪為半殖民地半封建社會的過程。他指出,中國過去的3000多年是封建社會,但現在不是「完全的封建社會」了,「已經變化了」。這種變化始於鴉片戰爭。鴉片戰爭前,中國是「自給自足的自然經濟」,但鴉片戰爭後「外國資本主義的侵入」分解了中國的社會經濟。一方面,封建經濟結構受到了「某些破壞」,另一方面又給中國資本主義的發展提供了「某些客觀的條件與可能」,但帝國主義侵略的目的是把中國變成「半殖民地與殖民地」,而非「把封建的中國變成資本主義的中國」。

總之,帝國主義侵略中國一方面「促使中國封建社會解體」,「使中國發生了資本主義因素」,從而「把一個封建社會變成了半封建社會」,另一方面也「把一個獨立的中國變成了殖民地與半殖民地的社會」。這就是中國由「封建的中國」變成「半封建」的中國,由獨立的中國變成「殖民地與半殖民地」的中國的歷史過程。

可見,「半殖民地半封建」概念是毛澤東論述近代中國社會性質問題的常用概念。自毛澤東在認識上將中國社會定性為半殖民地半封建社會,並將其作為「總的最本質的規律」之後,他便「用這一規律去觀察一切事物」,對中國革命問題亦是如此。毛澤東指出,「認清中國社會的性質」是「認清一切革命問題的基本的根據」。正是以此為基礎,他進一步論述了中國革命的性質、動力、任務等基本問題,形成了新民主主義革命理論。

三、毛澤東運用和闡釋「半殖民地半封建」概念的思想資源

概念或理論的形成都有其思想基礎和實踐基礎。構成新民主主義理論的基礎就包括馬列主義基本原理、中國社會性質問題論戰的科學成果和對中國革命經驗的理論總結。延安時期毛澤東系統運用和闡釋「半殖民地半封建」概念(也是新民主主義理論的基本概念)並繼而形成的半殖民半封建社會理論(也是新民主主義理論的重要組成部分),也包括這三個方面的基礎:馬列主義關於「半殖民地」和「半封建」概念的論述為其提供指導原則,中國革命經驗的總結為其提供理論升華準備,中國社會性質問題論戰的有益成果為其提供直接的思想資源。下面著重就中國社會性質問題論戰對毛澤東的影響作些論述。

首先,曾經參與中國社會性質問題論戰的張聞天負責撰寫的《中國革命與中國共產黨》第一章第三節初稿,部分地為毛澤東認識半殖民地半封建問題提供了思想資源。

《中國革命與中國共產黨》是毛澤東和其他幾個在延安的同志合寫的課本,分為「中國社會」和「中國革命」兩章。第一章是其他幾位同志起草後經毛澤東修改定稿;第二章是毛澤東所寫。正是第一章首次提出了「現時中國社會」的性質問題。1939年12月,毛澤東主持撰寫的該書第一章、第二章定稿。之後,這兩章分別發表,署名為毛澤東。毛澤東在第二章指出:「依照第一章第三節的分析」,我們已經知道了「中國現時的社會」性質。

《中國革命與中國共產黨》關於「現時中國社會」性質的判斷是誰首先在書稿中提出的?可以從分析參與第一章初稿的撰寫者張聞天入手。早在中國社會性質問題論戰中,時任中共中央宣傳部部長等職的張聞天就發表文章批評託派、「動力派」的「資本主義社會說」,闡發中共關於中國社會性質的觀點。後來,他分工負責《中國革命與中國共產黨》第一章第三節的撰寫,也正是這一節提出了「現時中國社會」性質的觀點。張聞天所撰寫的那一部分是他在1931年所作的《中國經濟之性質問題的研究》和1933年在中央蘇區講授《中國革命基本問題》的講稿基礎上寫成的。前文便是中國社會性質問題論戰中張聞天為批判任曙關於中國是資本主義社會佔優勢的觀點而作,後文是張聞天在前文經濟分析的基礎上發展而來。

新中國成立後,《中國革命與中國共產黨》被收入由毛澤東主持編輯並出版的《毛澤東選集》。可見,書中的基本觀點得到了毛澤東的認可。因此可以說,張聞天所撰寫的初稿,部分地為毛澤東對半殖民地半封建問題的認識提供了思想資源。

其次,全面抗戰爆發後曾經參加過中國社會性質問題論戰的王學文、何幹之、吳亮平等來到延安,影響和推動了毛澤東對半殖民地半封建問題的認識。

吳亮平、王學文、何幹之都是中共黨員,也是參與中國社會性質問題論戰的主將。吳亮平、王學文都是「新思潮派」成員。王學文還是該派的兩大代表人物之一,發表了多篇關於中國社會性質的論文並「最先規定中國社會為半殖民性與半封建性」。何幹之以總結中國社會性質問題論戰而聞名,出版的多部論著涉及到近代中國社會性質問題。1935年,吳亮平隨長徵到達延安。1937年春,王學文奉調赴延安,後任中共中央黨校教務處主任,還擔任過中央馬列學院副院長兼教務處處長等職務。

1937年7月底,何幹之被中共中央任命為新成立的陝北公學校長,並於同年10月到達延安。1939年初,毛澤東在一封給何幹之的信中索要了何幹之即將出版的兩本新書,其中一本就是《中國社會經濟結構》,而該書是何幹之「研究近代中國社會經濟史」的著作。此外,中國社會性質問題論戰及其成果影響很大。中共中央宣傳部和中央文委領導以《新思潮》雜誌為陣地、以中共黨員為主體的「新思潮派」,參與了中國社會性質問題論戰。通過中國社會性質問題論戰,中國是半殖民地半封建社會的觀點廣為流傳。

1937年,何幹之指出,經過了將近10年之久的討論之後,「中國是一個帝國主義支配下的半殖民地化的半封建社會」這樣的結論基本上已經深入人心了。因此可以說,何幹之等在中國社會性質問題論戰時提出的關於中國是半殖民地半封建社會的觀點,也為毛澤東等黨的領導人和理論家在延安時期系統探討半殖民地半封建問題提供了思想資源。

延安時期,毛澤東既系統研讀馬列經典著作,也總結中國革命經驗,又從剛剛發生不久的中國社會性質問題論戰成果中吸收合理的思想資源,並運用馬列主義關於中國社會性質的觀點思考中國的全局問題和現實問題,從而系統運用和闡釋了「半殖民地半封建」概念與半殖民地半封建社會理論,將之提升到馬克思主義中國化的高度,使之發展成為黨的理論創新成果。這展現了中國共產黨推進理論創新和馬克思主義中國化的重要路徑。

(作者系華南師範大學馬克思主義學院講師)

,

![2022愛方向和生日是在[質量個性]中](http://img.xinsiji.cc/20220215/1604989894118215680.jpg)